우리나라 일반인들 대부분이 목련으로 알고 있던 수종의 등록 정명은 백목련이고 등록명 목련은 우리 자생종으로 따로 있지만 우리가 잘 모르는 것과 마찬가지로 우리가 일반적으로 자목련이라고 알고 있는 키 큰 수종은 국표식에 진짜 자목련이라고 등록된 수종이 아니고 자주목련이라고 등록된 스프렝게리목련이거나 자목련과 백목련이나 여타 목련과의 교잡종들일 가능성이 높다. 따라서 진짜 목련을 본 사람이 많지 않듯이 진짜 자목련을 알아보는 사람도 드물고 재배하는 정원은 더더욱 흔하지 않다. 그런데 목련은 비록 흔하지는 않지만 그 특성이 나름대로 뚜렷하여 쉽게 구분이 될 것 같지만 자목련은 스프렝게리목련이나 백목련과 자목련의 교잡종인 접시꽃목련 등 원예종들과 매우 흡사하여 그 정확한 실체를 파악하기가 쉽지 않을 듯하다. 그 이유는 왜 그런지 모르지만 우리나라 대부분의 도감에서 자목련에 대한 올바른 정보를 제대로 제공하고 있지 않기 때문이다.

원산지 중국에서는 2천 년 이상의 재배역사가 있고 우리나라에도 정확한 기록은 없지만 백목련과 함께 오래 전에 도입되어 그 동안 색상 구분 없이 함께 목란이나 목련으로 불리어 온 것으로 파악되는 자목련이 근대에 와서 매우 다양한 원예종들에 밀려서 점차 자취를 감추다가 급기야는 그 실체마저도 파악하기 어렵게 되어 버렸다는 것이 쉽게 이해되지 않는다. 정말 과거에 흔하였던 것인데 최근에 그렇게 자취를 감춘 것인가? 그렇다고 이수광(李睟光, 1563~1628)이 지봉유설(芝峯類說)에서 말한 북향화라는 보라색 목련이 자목련이 아닌 다른 종류이었다고 추정하는 것도 무리가 있다. 왜냐하면 그 당시에는 원예종들이 아직 개발도 되기 전이었기 때문이다. 아니면 우리가 자주목련이라고 하는 중국에서 들어온 또 다른 자색 목련인 무당옥란(武当玉兰) 즉 스프렝게리목련일 수는 있지만 이는 반겹꽃인데다가 꽃잎이 활짝 펴져서 튜립 모양으로 반쯤만 피는 우리가 아는 자목련과는 많이 다르다. 게다가 스프렝게리목련은 1910년대에 와서야 처음 발견되어 널리 알려진 수종이며 키가 백목련 만큼이나 크기 때문에 우리 조상들이 심었던 자목련과는 거리가 멀다. 그리고 가장 이해하기 어려운 부분은 1937년 정태현 등의 조선식물향명집에서 학명 Magnolia liliiflora인 중국 원산의 관목인 중국명 자옥란(紫玉兰)을 자목련이라고 하였는데 어떻게 이창복의 1980년 대한식물도감을 근간으로 하는 국생정 도감에서는 자목련이 수고 15m의 교목이라고 할까?

게다가 자목련은 내한성이 영하 23~28도로 강하여 여기 경기도 양평에서도 잘 자라는데 국생정 도감에서는 어떻게 내한성이 약하여 우리나라 중부지방에는 살지 못한다고 묘사하고 있다는 말인가? 그렇다면 우리나라 경기 강원 서울에서 보이는 자색 꽃이 피는 목련은 죄다 자목련은 아니라는 말이 되는데 이게 말이 되는 이야기인가? 내한성이 약한 중국의 또 다른 자색 목련인 전장옥란(滇藏玉兰) 즉 캠밸목련으로 착각을 한 것은 아닌지 도대체 모르겠다. 캠밸목련도 매우 아름답기는 하지만 1800년대 중반에 인도에서 발견되었기에 이수광과는 시대가 맞지 않고 게다가 꽃 모양이 컵과 컵받침 형상이라서 많이 다르다. 게다가 대교목인데다가 정말 내한성이 약하여 우리나라 중부지방에서는 재배가 불가능하다. 여하튼 이창복박사는 퇴임 후 세계적인 목련 컬렉션을 보유한 천리포수목원의 이사를 역임한 적도 있었는데 어찌 오랜 재배 역사를 가진 자목련 하나를 제대로 정리하지 않았을까 정말 궁금하다. 이분은 서양 식물학만 쫓기에 급급하였지 과거 우리 선조들이 사랑한 식물에 대한 관심은 전혀 없었던 것으로 보인다. 그럼 우선 자목련에 대한 잘못된 정보부터 하나하나 짚어 보자.

첫째 국내 도감에서 설명하는 자목련의 높이가 15m에 달한다는 것은 절대 수긍하기 어렵다. 원산지 중국에서는 물론 이를 도입한 서양이나 일본에서도 모두 5m이하 주로 2~4m 높이의 관목이라고 표현하며 키가 15m나 되는 교목이라고 묘사하는 곳은 하나도 없다. 만약 정말 그런 키 큰 수종이 있다면 우리나라에서만 발견된 신종이라고 할 수 있을 것이다. 따라서 자색 꽃이 피는 목련을 모두 자목련이라고 부르려는 것이 아니라면 우리 주변에서 키가 5m 넘는 것은 모두 자목련 즉 Magnolia liliiflora는 아니라는 것이다. 그리고 자목련은 관목이라서 밑 뿌리에서 여러 줄기가 나온다. 원래 관목의 관(灌) 자는 요지(澆地) 즉 땅에 물을 댄다는 뜻이지만 총생(叢生)하는 수목을 뜻하기도 한다. 총생(叢生)이란 모여서 더부룩하게 나는 것을 말하며 우리말로는 떨기를 말한다. 결국 관목(灌木)은 떨기나무라는 뜻인데 이는 키가 작은 나무라는 뜻이 아니고 줄기가 여러 개 모여서 나는 나무를 뜻하는 것이다. 그런데 대개 이런 나무들이 키가 작으므로 점차 아예 키가 작은 나무를 뜻하는 용어가 된 것이다.

이점에서 키가 큰 나무라는 뜻인 교목의 교(喬)는 원래 고이곡야(高而曲也)라고 높고 구부러진 것을 뜻하므로 키가 크고 가지가 위에서 이리저리 휘어진 나무를 뜻한다. 대개 이런 키 큰 나무는 중심 줄기 하나가 뚜렷하게 나타나 굵게 자란다. 교목(喬木)의 교(喬) 자가 잘 쓰지 않는 글자이므로 일본에서는 교목(喬木)이라고 하지 않고 아예 고목(高木)으로 그리고 관목(灌木)도 아예 저목(低木)으로 알기 쉽게 쓰고 있다. 여하튼 자목련은 목련들 중에서는 보기 드문 관목 중 하나이다. 아무리 외대로 키우려고 해도 계속 밑에서 새로운 줄기가 해마다 나와야 진짜 자목련인 것이다. 따라서 이웃집 담장 너머로 크게 우뚝 자란 목련은 아무리 자색 꽃이 피더라도 자목련 즉 Magnolia liliiflora는 아닌데 초창기 이창복선생이나 이영노선생들이 미처 제대로 파악하지 못하고 헷갈리게 묘사하였기에 우리가 혼란스러운 것이다.

둘째 어설프게 자목련을 꽃 색상만으로 동정하려는 것은 무리이다. 흔히 자목련과 자주목련의 구분법으로 꽃잎(화피편) 안팎의 색상 차이 즉 투톤 컬러 여부를 거론하는데 적자색 꽃이 피는 원예종들이 매우 다양하게 도입된 이 시점에서 이 방법으로는 절대 구분하지 못한다. 그리고 우선 자목련 자체가 꽃 색상의 변이가 심하여 일정하지 않다. 원산지 중국에서는 외면은 자색(紫色) 혹은 자홍색(紫红色)이고 내면은 백색(白色)을 띠고(带) 있다고 묘사하고 있다. 그러니까 외면이 자색이나 자홍색인 것은 옳지만 그 색상의 농도가 짙거나 옅다는 표현이 없고 내면도 막연하게 백색을 띠고 있다는 것이지 그 농담(濃淡)에 대한 언급이 없다. 왜냐하면 색상이 다양하여 일정하지 않기 때문일 것이다.

그러면 그동안 백목련의 변종이라고 알려졌고 지금 현재도 우리나라에 그렇게 등록되어 있지만 최근에 스프렝게리목련이라는 독립된 종으로 밝혀져 학명 Magnolia sprengeri로 표기하는 자주목련의 색상은 어떤지 알아보자. 중국 무당산에 많이 자생하기 때문에 이를 무당옥란(武当玉兰)이라고 부르는 원산지 중국에서는 자주목련의 색상은 외면이 장미홍색(玫瑰红色)에 심자색(深紫色) 세로무늬(纵纹)가 있다고 묘사하고 있다. 이 또한 줄무늬가 심자색이라는 것 외에는 색상의 심도에 대한 언급이 없으며 특히 내면의 색상은 언급조차 없다. 그런데도 우리나라에서는 안팎 색상의 차이가 있으면 자주목련 즉 무당(武当)목련이고 차이가 없거나 크지 않으면 자목련이라는 설명이 널리 퍼져 있는데 이는 분명 옳지 않은 구분법이다. 게다가 문제는 자색 꽃이 피는 목련이 자목련과 자주목련만 있는 것이 아니다. 그들 둘 자체도 다양한 원예종들이 개발되어 있고 또한 자목련과 백목련의 교잡종인 접시꽃목련과 그 원예종도 무려 23종이나 등록되어 있다. 그 외에도 자목련과 별목련의 교잡으로 태어난 원예품종인 수잔이나 앤, 주디, 베티, 제인, 리키 등도 이미 국내에 도입 등록되어 있다. 따라서 꽃잎 안팎의 색상 차이로는 자목련과 자주목련 둘 만 존재하더라도 별 쓸모가 없는 구분법인데 100여 종이나 되는 적자색 꽃이 피는 목련을 무슨 수로 그런 단순한 방법으로 구분하겠나 싶다.

셋째 자목련의 국내 도입시기는 전혀 논란거리가 되지 않을 것 같음에도 불구하고 계속 논란이 되고 있는 이유는 일반인들이 물색없이 그냥 주장한 말이 아니고 나름대로 권위가 있는 농진청과 한국민족문화대백과사전에 그렇게 설명하고 있기에 그런 혼란이 야기 된 것 같다. 농진청에서는 작물기술정보 목련 편에서 자목련은 목련과 함께 중국에서 100여 년 전에 도입되었다고 기술하고 있으며 한국민족문화대백과사전은 꽃이라는 주제의 긴 글에서 목련과 자목련이 중국에서 18~19세기에 도입되었다고 기술하고 있다. 이런 오해를 불러오는 이유는 색상에 따라 백목련이나 자목련으로 구분하여 부르기 시작한 것은 식물분류학이 도입된 1900년대 초반이고 국표식에 등록된 근거로는 정태현 등이 1937년에 펴낸 조선식물향명집을 든다. 따라서 그 이전에는 색상 구분 없이 그냥 목란이나 목련 또는 목필화, 신이화, 북향화 또는 붓꽃 등으로 불렀기 때문일 것이다. 게다가 과거 문헌에 등장하는 목련을 모두 우리 토종 목련을 지칭하는 것으로 잘못 이해하였을 수도 있다. 우리 토종 목련은 나중인 1900년대에 와서 제주도에서 일부 자생지가 발견되었지만 지금 현재까지도 제대로 보급이 안되었고 과거 우리 선조들이 재배하고 문헌에서 언급한 목련은 모두 중국에서 도입된 백목련이나 자목련이었다는 것을 알지 못하기 때문일 것이다.

우리 고문헌에 목란(木蘭)이 처음 등장하는 것은 삼국유사의 김수로왕 편의 整蘭橈揚桂楫(정란요양계즙) 즉 “목련(木蓮)으로 만든 키를 바로잡고 계수나무로 만든 노를 저어”라는 대목인데 그 이후 고려시대와 조선시대 자료에도 목란(木蘭)이나 목련 또는 신이(辛夷) 또는 목필화(木筆花)나 북향화(北向花) 등으로 나오지만 이 것이 백목련만인지 아니면 자목련도 포함하는지 알 수는 없었다. 그런데 목포시민신문에 조애령박사가 기고한 글에 의하면 조선 중기의 문신 구사맹(具思孟, 1531∼1604)이 팔곡집(八谷集)에서 노래한 북향화(北向花)라는 시의 서문에 ‘전남 해남 동헌 마당가의 북향화(北向花)가 협소한 꽃잎을 가진 자색 겹꽃이 피며 향기가 강렬하다’라고 묘사한 대목이 있다고 한다. 그리고 조선 중기 실학자 이수광(李睟光, 1563~1628)이 지봉유설(芝峯類說)에서 언급한 순천 선암사의 북향화 또한 ‘꽃은 보라색이며 반드시 북쪽을 향하여 핀다.’라고 묘사되어 있어 자목련도 백목련과 구분 없이 북향화로 불렀음을 여실히 알 수가 있다.

초창기에는 백목련과 자목련을 구분 없이 부른 것은 우리뿐만은 아니다. 원산지 중국에서도 우리와 비슷하였다. 중국에서는 목련 재배역사가 매우 길어 BC 221년부터 AD 220년까지인 진한(秦漢)시대 중간쯤에 저술된 신농본초경(神农本草经)에서는 이미 임란(林兰)이라고 하였고 약재로 쓰는 꽃망울을 신이(辛夷)라고 하였다. 한나라 말기에 저작된 명의별록(名医别录)에서는 두란(杜兰)이라고도 하다가 지금 현재도 사용하는 목란(木兰)이라는 이름이 등장하는데 그 출전은 남조(南朝, 420~589)시대 조충지(祖冲之)가 저술한 술이기(述异记)이다. 꽃 향기가 난초향을 닮았기 때문인데 기존의 임란(林兰)이나 두란(杜兰)과 거의 같은 맥락의 이름이다. 그 이후 오랫동안 목란(木兰)으로 불려왔기에 우리나라 고문헌에도 거의 목란(木蘭)으로 나오는 것이다. 중국에서 초기 목란을 대상으로 읊은 시로는 당나라의 유명한 시인 백거이(白居易, 772~846)가 52세이던 823년에 창작한 것으로 알려진 희제목란화(戏题木兰花)라는 칠언절구(七言绝句)가 유명하다. 여기서 紫房(자방) 즉 자색 화방과 素艳(소염) 즉 백색 화타를 대비한 것으로 봐서 꽃 색상이 외자내백(外紫内白)인 자목련을 남북조시대 전설같은 이야기 남장 여전사 화목란(花木兰)에 비유하여 노래한 것이 분명하다. 여전사 화목란의 이야기는 최근에 개봉한 헐리우드 영화 뮬란(Mulan)의 주제이기도 하다. 뮬란(Mulan)은 목란(木兰)의 중국 발음 그대로이며 중국 원제는 화목란(花木兰)이다.

戏题木兰花(희제목란화) - 白居易(백거이)

紫房日照胭脂拆(자방일조연지탁), 素艳风吹腻粉开(소염풍취니분개)。

怪得独饶脂粉态(괴득독요지분태), 木兰曾作女郎来(목란증작여랑래)。

햇살 아래 자색 꽃 연지처럼 아름답고, 바람 불자 백색 향분 사방에 날린다.

어쩐지 연지와 백분처럼 곱더니만, 목란은 원래 여자로 태어났구나.

여기서 보면 백거이가 노래한 목란은 백목련이 아니라 자목련을 말하는 것이 분명하다. 그리고 영화 뮬란의 목란도 백목란이 아니라 자목란이다. 연지처럼 붉고 향기가 사방에 날리고 백분처럼 고운 여전사 목란을 자목란에 비유한 것이다. 그래서 목란을 여랑화(女郎花)라고도 부른다. 그렇다고 목란이 자목련만을 지칭하는 것이 아니다. 오히려 일반적으로는 백목련을 지칭하지만 자목련도 구분 없이 지칭하고 있었다는 것을 위 시에서 증명하고 있다는 것이다.

그런데 이미 술이기(述异记) 이전에 전국시대 초나라 대시인 굴원(屈原, BC 340 ~ BC 278)의 장편 서사시 중에 “朝饮木兰之坠露兮(조음목란지추로혜)” 즉 “아침에는 목란에 맺힌 이슬을 마시고”라는 대목과 “辛夷车兮结桂旗(신이거혜결계기)” 즉 “신이로 만든 수레에 계화로 만든 기를 걸고”라는 표현이 나온다. 굴원은 목란과 신이라는 표현을 함께 썼지만 그 당시 목련은 재질이 양호하고 무늬가 좋아서 목재로 많이 이용되어 木兰舟(목란주)라는 용어가 특히 목서를 뜻하는 桂(계)와 함께 많이 등장한다. 그래서 삼국유사에서도 蘭橈桂楫(란요계즙)이란 표현이 나온 것이 아닌가 한다. 관목인 자목련으로 실제 수레를 만들기는 어렵지만 굴원이 여기서 말한 목란과 신이는 색상 구분 없이 백목련과 자목련 모두를 지칭하는 것으로 보는 것이다. 그래서 중국에서는 자목련의 역사도 목련과 마찬가지로 2천여 년이라고 하는 것이다.

그러던 것이 나중에 명대 왕상진(王象晋, 1561~1653)이 저술한 식물지인 군방보(群芳谱)에서 백목련의 꽃망울이 터져 나올 때 마치 수백 수천 개의 백옥이 가지 끝에 솟아오르는 모습이라서 옥란(玉兰)이라고 부르자 그것을 근거로 백목련은 목란에서 분리되어 정명이 옥란이 되었고 자목련은 그대로 목란이나 신이라고 불리다가 최근에 옥란속으로 분리되면서 자옥란(紫玉兰)이 확고한 중국 정명이 되었다. 참고로 옥(玉)은 투명하거나 다양한 색상이 있지만 일반적으로 흰색으로 통한다. 그래서 자목련을 그냥 옥란(玉兰)이라고 부를 수는 없는 것이다. 이른 봄에 꽃이 피는 장미과 관목인 옥매(玉梅)는 흰색 꽃이 피고 붉은 색 꽃이 피는 비슷한 종은 홍매(紅梅)라고 부르는 것과 같은 맥락이다. 실제로는 백목련 자목련 무당목련 함박꽃나무 그리고 우리 토종 목련 등 여러 종류 목련의 꽃망울을 말려서 같은 약재로 쓰지만 중국에서는 신이(辛夷)를 특히 자목련이라고 해석하는 경우가 많다. 그래서 심지어는 옥란과 목란(신이)의 차이점이라는 제목의 글까지 보인다.

그러니까 백목련과 자목련이 함께 목란이나 신이로 불리다가 흰 꽃이 피는 백목련이 특별히 옥란(玉蘭)으로 불리면서 자목련은 자옥란(紫玉兰)으로 불리기도 하였지만 그냥 그대로 목란이나 신이로 계속 불렸다. 그래서 중국에서는 자목란(紫木兰)은 말할 것도 없고 그냥 목란(木兰)이라고 해도 지금은 자목련으로 통한다. 거기에다가 백낙천의 戏题木兰花(희제목란화)라는 시의 영향까지 받아서 그런지 일본에서는 목련 즉 モクレン(모쿠렌)이라고 하면 자목련으로 통하고 한자로는 목련(木蓮)이나 목란(木蘭)으로 쓴다. 물론 일본도 혼란을 방지하기 위하여 분명하게 자목련(紫木蓮)이라고 시모쿠렌(シモクレン)이라고 구분하여 부르기도 한다. 그러니까 일본에서는 학명 Magnolia denudata인 백목련(白木蓮)은 절대 그냥 목련이라고 하지 않고 철저하게 하쿠모쿠렌(ハクモクレン)이라고 부른다. 그래서 그냥 목련이라고 하면 물론 우리 자생종 목련을 지칭하지만 일반적으로는 백목련으로 통하는 우리나라와는 정반대로 인식하는 것이다. 그리고 일본은 우리 자생종 목련 즉 학명 Magnolia kobus는 목련이라고 부르지 않고 고부시(コブシ)라고 부르며 한자로는 신이(辛夷) 또는 권(拳)이라고 한다. 열매가 주먹같이 생겼기 때문이다. 이렇게 장황하게 설명하였지만 결론은 어느 식물이던 마찬가지이지만 특히 목련은 동양 3국의 이름이 한결같이 복잡하게 얽히고설켜 헷갈리고 앞으로도 또 언제 어떻게 변할지도 모르므로 다 잊어버리고 학명 하나만 기억하고 있으면 충분하다는 말을 하고 싶은 것이다.

자목련의 학명 Magnolia liliiflora Desr.는 프랑스 식물학자 Louis Auguste Joseph Desrousseaux (1753~1838)가 1792년 백목련과 함께 명명한 것이다. 정확하지는 않지만 아마 원산지인 중국이 아닌 일본에서 재배되는 표본을 채집한 것으로 보인다. 그래서 한때 일본 원산으로 알려져 이 자목련은 Japanese magnolia라는 이름으로 불리기도 하였으나 이제는 모두 중국 원산임을 알고 있어 대부분 Mulan magnolia나 purple magnolia 또는 lily magnolia, tulip magnolia라고 부른다. 꽃봉오리가 활짝 펴지지 않고 백합이나 튜립꽃 같은 모습을 하고 있기 때문이다. 그래서 학명도 나리꽃을 닮았다는 뜻의 liliiflora라는 종소명이 붙었다. 그 외에 영어 일반명으로 목란이라는 뜻의 woody-orchid라는 것이 있는데 아닌 게 아니라 자목련은 백목련과는 달리 난꽃을 많이 닮기는 닮았다. 이시진은 목련들은 꽃은 연꽃을 닮고 향기는 난을 닮고 목재는 황색이라고 각각 목련 목란 황심수로 불린다고 풀이하였는데 자목련 만은 꽃 모양도 연(蓮)보다는 난(蘭)을 더 닮았다는 생각이 든다. 그리고 데스루소(Desrousseaux)보다 시기적으로 더 먼저 백목련과 자목련을 각각 Magnolia heptapeta와 Magnolia quinquepeta라고 명명한 프랑스 학자가 있었지만 표본도 없고 묘사가 부정확한데다가 형식도 부실하여 기각된 바 있어 후순위 Magnolia denudata와 Magnolia liliiflora가 정명이 된 것이다. 자목련도 최근 중국의 목련속 분리작업에 따라서 옥란속으로 분류되면서 2001년 중국 학자 부대립(傅大立, 1965~ )에 의하여 Yulania liliiflora (Desr.) D.L.Fu라는 학명이 부여되어 분리론자들은 이 학명을 따르고 있다.

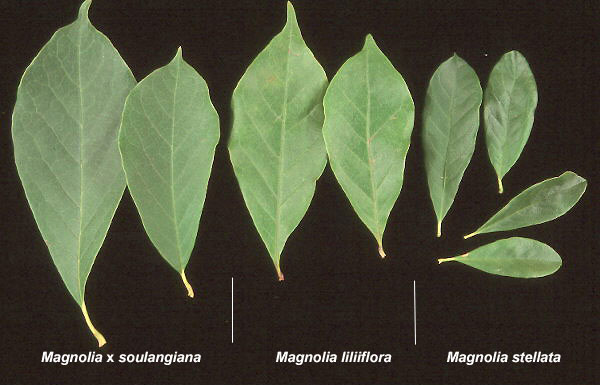

백목련과 자목련은 국내 도입 역사도 워낙 길고 그 이름도 세트로 널리 알려져 매우 유사한 근연종으로 생각하기 쉽다. 하지만 실제로는 둘은 같은 옥란속 즉 Yulania속으로 분류되기는 하지만 옥란속 중에서는 결코 가까운 사이는 아니다. 왜냐하면 옥란속(玉兰属)을 양분할 때 옥란조와 자옥란조로 나누기 때문이다. 우리나라에 등록된 수종 중에서는 토종 목련과 별목련 황산목련 그리고 중국버들목련이 자목련조로 분류될 수 있어 자목련과 상대적으로 가까운 사이이다. 백목련과 자목련의 차이점은 결코 적지 않다. 우선 외형상으로는 키가 25m에 달하는 큰 교목인 백목련에 비하여 자목련은 3~4m인 관목이라는 점이 가장 큰 차이점이 될 것이다. 그리고 당연한 것이지만 꽃 색상이 백색과 자색인 점이 다르고 꽃의 펴짐 정도에서는 백목련도 활짝 펴지지는 않지만 그래도 종모양으로 피는 자목련보다는 좀 더 많이 펴지는 편이다. 그리고 꽃잎 즉 화피편이 9~12편인 자목련은 외륜 3편이 자록색 피침형 작은 꽃받침 형상이지만 백목련은 화피편이 9편이고 내외륜 크기 차이가 거의 없다. 그리고 화피편의 길이는 비슷하지만 너비는 백목련이 더 넓고 자목련이 좁은 편이다. 그래서 조선 중기 문신인 구사맹이란 분이 협소한 꽃잎이라고 백목련과 비교하여 표현한 것일지도 모른다.

그리고 꽃이 없을 때 잎으로 구분하는 방법으로는 잎 모양이 다르기는 하지만 그것보다는 백목련은 탁엽흔이 잎자루의1/3~1/4 정도만 감싸고 있어 미미하지만 자목련은 탁엽흔이 잎자루의 1/2을 감싸고 있으며 잎 기부 연장선과 맞닿는 특이한 모습을 보이고 있다. 그리고 개화시기는 자목련이 원산지에서는 3~4월로 백목련의 2~3월에 비하여 거의 한달 가량 늦다. 물론 우리나라에서는 개화시기가 그 정도로 차이 나지는 않지만 백목련이 빠른 것은 분명하다. 이 점이 과거에는 봄을 기다리는 마음에서 답답하였지만 요즘은 늦게 피는 자목련이 이른 봄 늦서리 피해를 적게 받는다는 점에서 오히려 장점으로 부각되고 있다. 그래서 백목련은 잎이 나기도 전에 꽃이 피지만 자목련은 잎과 거의 동시에 또는 조금 빨리 피기 때문에 푸른 잎과 적자색 꽃이 함께 어우러져 있는 모습을 종종 볼 수 있다. 과거에는 선택의 폭이 좁아서 매우 큰 사랑을 받았을지 몰라도 수많은 원예품종들이 공급되고 있는 현재에 와서는 사실 사람들이 자목련은 그 사이즈가 아담하여 가정의 정원에 적합하다는 것 외에는 그다지 매력이 없다고 판단하는지 점차 인기를 잃어 거의 사라져 가는 중이라서 국내서는 파는 곳도 거의 보이지 않는다. 하지만 원산지 중국에서는 艳丽怡人(염려이인) 즉 꽃이 아름다워 사람들의 마음을 즐겁게 하며 淡雅(담아)한 향기와 婀娜(아나)한 수형에 枝繁花茂(지번화무) 가지가 무성하고 꽃이 풍성하여 사랑을 많이 받는다고 한다. 하지만 관리가 쉽지는 않고 특히 이식을 싫어하기 때문에 원산지 중국에서도 오랜 재배 역사가 있지만 개체수가 줄어드는 추세에 있다고 한다. 이식이 어렵다면 요즘같이 이사를 자주 다니는 세태에 적응하기 힘들 법도 하다. 우리 자생종은 아니지만 워낙 우리 선조들과 연이 많은 수종이라서 아쉽다는 생각이 든다.

몇 년 전 경기도 어느 농장 구석 한편에 심어져 있던 자주색 꽃이 피는 작은 나무가 우리 옛날 토종 목련이라고 하길래 혹시나 해서 구입하여 길렀더니 아직 키가 2m도 되지 않는 관목 특성에 영락없는 자목련 꽃과 잎 모습을 보이고 있다. 나름대로 아름답지만 보다 더 화려한 원예종들에게 사람들의 눈길을 빼앗기는 것은 어쩔 수 없는 추세인 것 같다. 우리나라 국표식에는 자목련의 이명으로 1949년 박만규박사가 제시한 까지꽃나무라는 것 하나만 달랑 등록되어 있다. 우리 고문헌에 나오는 그 많은 이명들을 어디다 내팽개치고 엉터리 하나만 기록하고 있단 말인가? 이는 아무래도 한자어 가자화(茄子花)로 불리던 것을 기록한 것으로 보인다. 조선말 문장가 김윤식(金允植, 1835~1922)이 신이변(辛夷辨)이란 글에서 시골 사람들이 신이화를 몰라 가지꽃이라고 부른다고 개탄한 내용이 있다. 왜 가지꽃을 신이화라고 하였는지는 가늠하기 어렵지만 꽃이나 열매 색상이 백색과 자색이 있다는 점에서 목련과 비슷한 점이 있어서 그랬는지 아니면 약성과 관련되어 혼동한 것인지는 모르겠다. 여하튼 박만규박사가 제시한 까지꽃나무는 우리가 먹는 채소 가지를 말하며 중국에서는 가지를 그냥 가(茄) 또는 가자(茄子)라고 하며 꽃이나 열매 색상에 따라서 자가(紫茄)와 백가(白茄)로 구분하여 부르기도 한다.

등록명 : 자목련

학 명 : Magnolia liliiflora Desr.

신학명 : Yulania liliiflora (Desr.) D.L.Fu

분 류 : 목련과 목련속 낙엽 관목

신분류 : 목련과 옥란속 낙엽 관목

원산지 : 중국 남부

중국명 : 자옥란(紫玉兰) 목란(木兰) 신이(辛夷) 목필(木笔) 망춘(望春)

일본명 : モクレン(木蓮)

영어명 : Mulan magnolia, purple magnolia, lily magnolia

수 고 : 3m(중국) 3~5m(일본) 2.4~4m(서양)

줄 기 : 총생, 수피 회갈색, 소지 녹자색 담갈자색

잎모양 : 타원상도란형 도란형, 선단금첨 점첨, 기부 점협 연엽병 하연지탁엽흔

잎색상 : 상면 심록색, 유눈시 단유모 소생, 하면회록색, 연맥 단유모

잎면맥 : 측맥 매변 8~10조

잎크기 : 8~18 x 3~10cm

잎자루 : 8~20mm, 탁엽흔 1/2

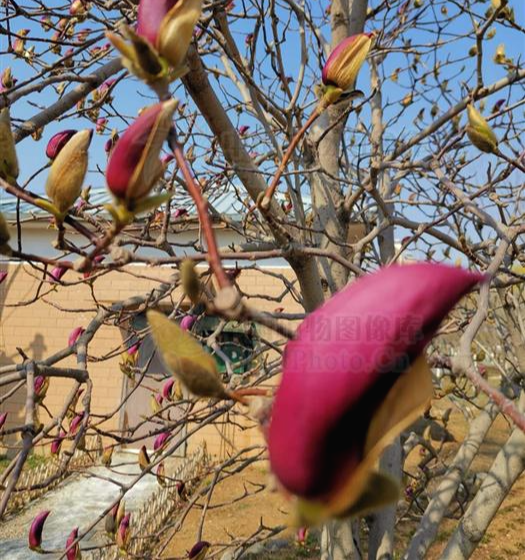

꽃망울 : 난원형, 담황색견모

꽃특징 : 화엽 동시 개방, 병형, 직립조장, 화경 털, 약한 향기

화피편 : 9~12, 외륜3편 악편상, 자록색, 피침형 2~3.5cm, 흔히 조락

내화피 : 양륜 육질, 외면 자색혹자홍색, 내면 대백색, 화판상, 타원상도란형, 8~10 x 3~4.5cm

수 술 : 자홍색, 8~10mm, 화약 7mm, 측향개렬, 약격신출 단첨두

암술군 : 1.5cm, 담자색, 무모

취합과 : 심자갈색, 변갈색, 원주형, 7~10cm

골돌과 : 성숙시 근구형, 정단 단훼

개화기 : 4~6월, 3~4월(원산지)

결실기 : 8~9월

용 도 : 수피, 잎, 꽃망울 약용, 접목용 대목

특 징 : 이식을 싫어 함

내한성 : 영하 23 ~ 28도

'목련과 옥란속 > 자목련' 카테고리의 다른 글

| 1111 자목련 '창덕' (0) | 2020.10.17 |

|---|---|

| 1110 자목련 '도리스' (0) | 2020.10.17 |

| 1109 자목련 '오닐' (0) | 2020.10.16 |

| 1108 자목련 '니그라' (0) | 2020.10.16 |