유럽의 rowan과 mountain-ash

장미과 아몬드아과 사과나무족 18속 중 마지막으로 마가목속 탐구에 나선다. 마가목속은 아시아와 유럽 그리고 북미 등 전세계 북반구 거의 전역에서 분포하는데 아직도 학자에 따라서 분류방법이 달라서 속을 구성하는 종의 수는 약 100종에서 최대 170종까지 크게 오락가락한다. 그 이유는 과거 Sorbus속 하나로 통합되어 분류되던 여러 수종들이 Aria속과 Micromeles(Alniaria) 속 그리고 Cormus속 Torminaria속 및 Chamaemespilus속이 분리되어 나왔기 때문이다. 아직 분리론을 완전하게 따르지는 않고 있는 우리나라는 현재 모두 26종이 등록되어 있는데 그 중에서 마가목과 당마가목 산마가목 그리고 우산마가목 등 4종이 우리 자생종이다. 속명 Sorbus는 1753년 식물분류학을 창설할 당시 린네가 유럽에서 자생하는 Sorbus aucuparia 즉 유럽당마가목과 국내 미등록종인 Sorbus domestica를 명명하면서 만든 속명이다. 속명 sorbus는 고대 라틴어로 후자인 Sorbus domestica를 이르던 말이다. 지금은 마가목속에서 분리되어 Cormus domestica라는 학명으로 표기되는 이 수종을 서양에서는 영어로 service tree 또는 sorb tree라고 부르는데 이는 고대 라틴어 sorbus에서 변천된 용어이다. 따라서 service tree의 service가 영어로 제공하다 등의 뜻을 가진 동사인 serve와는 무관한 것이다. 즉 AS의 after service와 스펠링은 같아도 다른 의미라는 말이다. 참고로 서양에는 영어로 wild service tree로 불리는 과거 Sorbus torminalis라고 마가목속으로 분류되었던 또 다른 Torminalis glaberrima라는 수종도 있다. 여기서 service의 어원은 미상이지만 일부에서는 밀맥주를 이르던 말인 라틴어 cervisia에서 유래되었을 것이라는 주장도 한다. 왜냐하면 예로부터 이 마가목 열매가 맥주의 풍미 향상을 위하여 사용되었기 때문이다.

서양에서 마가목속을 부르는 이름은 service tree 외에도 많다. 우리 자생종 마가목들은 모두 잎이 우상복엽 형태이지만 외국에는 단엽인 경우도 많다. 그래서 현재는 Aria속 등으로 분류하기도 하지만 이런 수종들 중에서 잎 뒷면에 백색털이 밀생하여 바람이 불 때 희끗희끗하게 뒷면이 보이는 수종들을 영어로 whitebeam이라고 부른다. 여기서 beam은 빛줄기나 기둥 또는 목재라는 뜻이 아니고 그냥 나무라는 뜻이다. Whitebeam의 대표적인 수종이 현재는 Aria edulis로 변경된 Sorbus aria이다. 그리고 영어로 마가목을 rowan 또는 mountain-ash라고도 부른다. 이는 Sorbus aucuparia로 대표되는 우상복엽 수종들을 특별히 지칭하는 말이다. Rowan은 붉은색에서 유래된 말이고 ash는 물푸레나무를 말한다. 마가목들이 붉은 열매가 달리고 우상복엽인 잎 형상이 물푸레나무의 잎을 많이 닮았기 때문이다. 그리고 whitty pear라는 말도 있는데 이는 잎은 rowan을 닮아 우상복엽(whitty)이고 열매는 배를 닮았다는 뜻으로 Sorbus domestica를 지칭하는 말이다. 이와 같이 과거 통합시절 마가목속 수종들을 부르던 영어명이 다양하였지만 여러 속으로 분리된 현재의 sorbus속을 지칭하는 일반 영어명은 rowan 또는 mountain-ashe 둘 정도라고 보면 되겠다. 심지어는 속명조차도 현재는 Cormus속으로 분리 독립된 Sorbus domestica를 지칭하는 고대 라틴어에서 유래된 것이므로 엄밀하게 말하면 분리된 후의 마가목속과는 무관하지만 그대로 마가목속명으로 남았다. 하지만 일반 영어명 service tree 또는 sorb tree는 당연히 그렇게 불리던 수종 Sorbus domestica를 따라서 Cormus속으로 귀속된다. 이들 일반 영어명을 분리 해체된 후의 속별로 정리하면 다음과 같다.

service tree, sorb tree, whitty pear : Cormus속

wild service tree : Torminalis속

whitebeam : Aria속, Alniaria속

rowan, mountain-ashe : Sorbus속

마가목은 순수 우리말 이름

우리 이름 마가목은 느낌으로는 분명 한자어일 것 같지만 아직 그 어원을 몰라서 현재로서는 한자어로 표기할 방법이 없다. 그래서 국어사전에도 한자표기가 없으며 유의어(類義語)로 동의보감에 수록된 본초명(本草名) 남등(南藤)이나 정공등(丁公藤)을 소개하지만 이건 명백한 오류이다. 동의보감에 수록된 한약재 정공등(丁公藤)은 학명 Erycibe obtusifolia로 표기되는 메꽃과 Erycibe속 길이 20m까지 자라는 목질성 덩굴식물을 말한다. 중국 광동성과 해남성 운남성 등 남방지역의 남쪽 산골짜기에서 자라기에 남등(南藤)이라고도 불리는 정공등(丁公藤)은 서초패왕(西草覇王) 항우(項羽)의 부하 장수인 정공(丁公)에 의하여 약효가 알려져 정공등이라고 불린다고 한다. 성질이 맵고 따뜻하고 독이 없으며 풍혈(风血) 보쇠로(补衰老) 기양(起阳) 강요각(强腰脚) 제비(除痹) 변백(变白) 축냉기(逐冷气) 배풍사(排风邪) 등에 효험이 있는 것으로 알려져 있는 약재이다. 반면에 마가목은 성질이 달고 쓰고 차서 많이 다르다. 그리고 약효도 진해거담(镇咳祛痰)과 건위보허(健胃补虚) 및 이수(利尿) 강장(强壮) 수종(水肿) 폐결핵(肺结核)이므로 전혀 다른 식물이며 그 효능 또한 전혀 다른 약재이다. 그럼에도 불구하고 동의보감에서 어쩌다가 이 본초(本草) 정공등(丁公藤)에다가 마가목이라는 한글명을 부기하는 바람에 이게 국내서 마가목으로 잘못 알려져 버린 것이다.

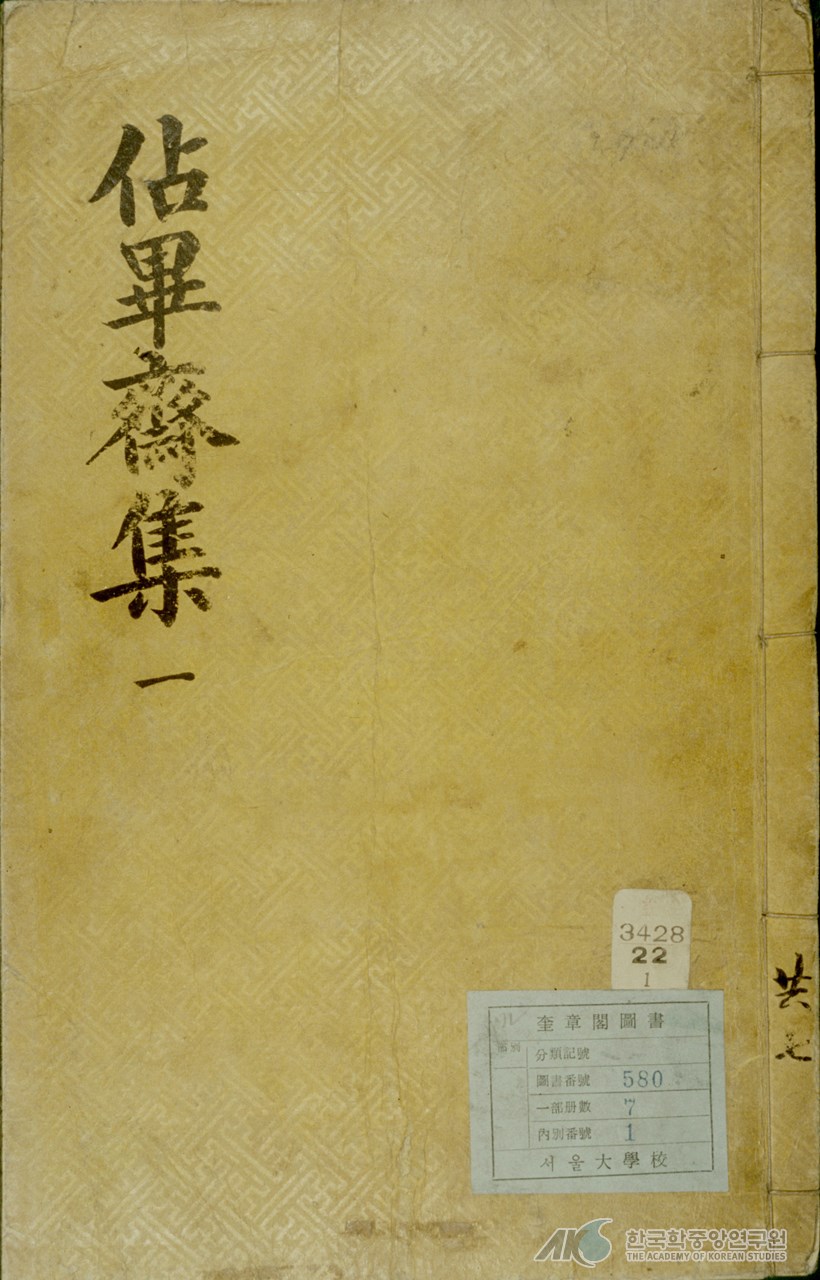

최초 기록은 김종직의 지리산 馬價木

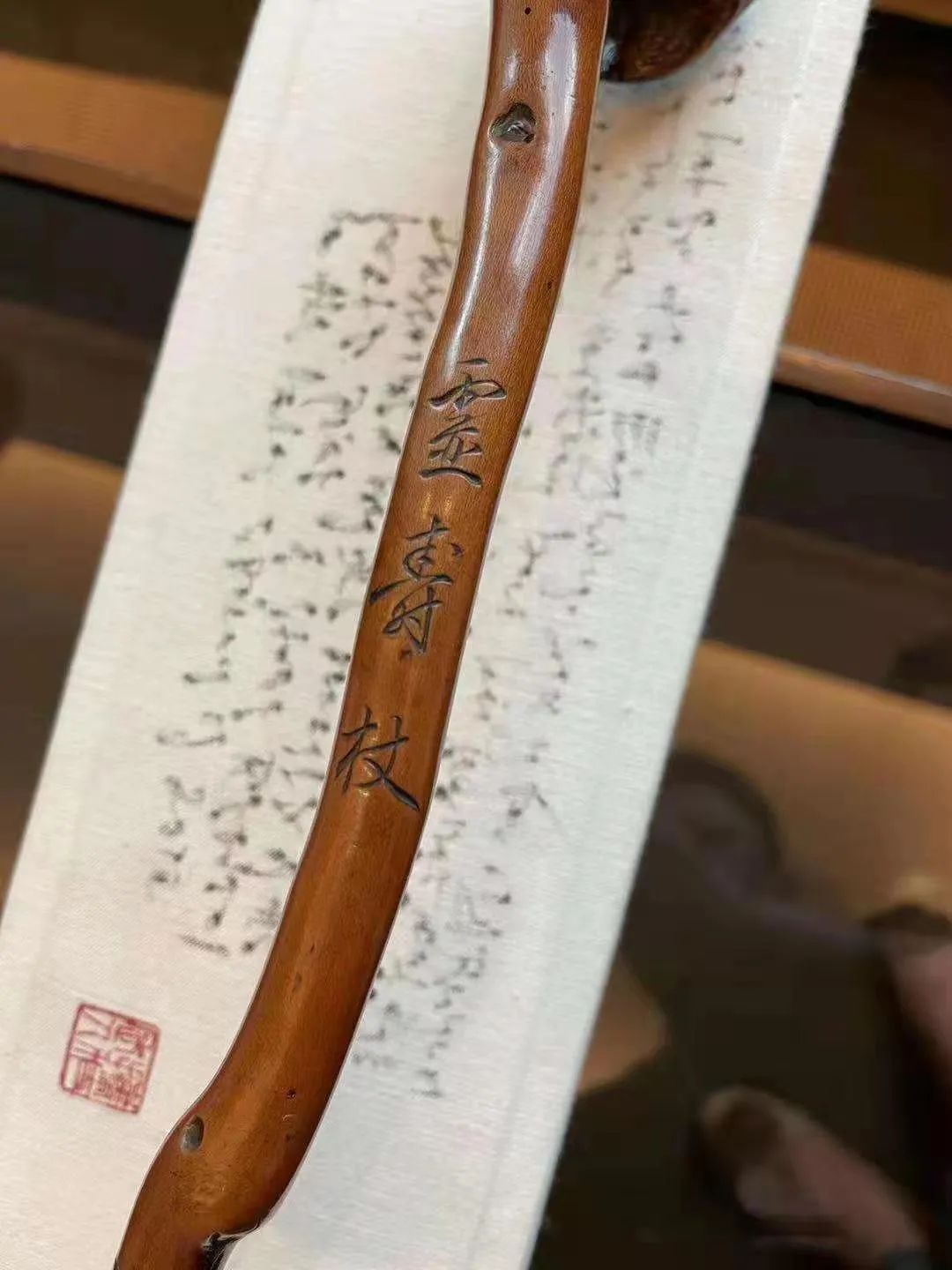

우리 이름 마가목은 최근에 붙여진 이름이 아니다. 마가목이 우리 자생종이므로 예로부터 불러오던 이름이 없을 수가 없다. 하지만 옛 사람들이 뭐라고 불렀는지 정확하게 알 수는 없고 다만 한자로 남긴 기록을 찾아볼 수가 있다. 가장 먼저의 기록이 야은(冶隱) 길재(吉再)로부터 이어지는 사림의 맥을 이은 영남 사림파의 영수로 알려진 점필재(佔畢齋) 김종직(金宗直, 1431~1492)의 시문집으로 1495년 발간된 점필재집(佔畢齋集)이 아닐까 한다. 조선 초기의 교육자이자 시인인 그가 영남 함양(咸陽) 원(員, 군수)으로 재직하던 1472년 14일간 두류산(頭流山) 즉 지리산을 기행한 후 기록한 유두류록(遊頭流錄)이라는 기행문에 林多馬價木可爲杖(임다마가목가위장)。使從者棟滑而直者取之(사종자동활이직자취지)。須臾盈一束(수유영일속)。즉 “숲에는 지팡이를 만들 만한 마가목(馬價木)이 많기에 종자로 하여금 미끈하고 곧은 것만 골라 베어 오게 하니 잠깐 사이에 한 묶음이 되었다.” 예로부터 우리 조상들은 마가목의 재질이 단단해서 그런지 곧은 가지를 골라서 지팡이로 많이 썼던 것 같다. 그런데 여기서 그는 한자어로 馬價木이라고 썼다. 이를 뜻으로 풀이하자면 말의 값어치를 하는 나무가 되기에 훗날 이를 두고서 약재가 워낙 뛰어나 말 한 필의 값어치를 하는 나무로 풀이하는 경우도 있다. 하지만 점필재선생은 지리산에서 마가목을 발견하고서도 약재와 관련된 언급은 전혀 없이 지팡이용으로만 채취했다.

그런데 마가목을 기록으로 남긴 사람이 점필재선생이 처음은 아닌 것 같다. 김종직선생이 훗날 무오사화(戊午史禍, 1498)의 발단이 되는 조의제문(弔義帝文)까지 지어서 비난하였던 세조찬위(世祖簒位)를 도운 계유정난(癸酉靖難)의 공신인 신숙주(申叔舟, 1417~1475)도 마가목장을 언급한 기록이 있다. 그의 문집인 보한재집(保閑齋集)에 祖入選見訪(조입선견방)。仍惠磁石(잉혜자석) 松煤(송매) 馬價木杖(마가목장)。以詩謝(이시사)라는 긴 제목의 칠언소시(七言小詩)가 있다. 신숙주도 약재로서가 아니라 지팡이용으로서의 마가목을 운운하고 있다. 나이나 사망년도로 봐서 아무래도 신숙주의 시가 먼저일 것 같다. 그런데 조선시대에는 다른 의미의 마가목(馬價木)이라는 용어가 있었다. 즉 말의 값어치를 대신하는 포목(布木)이라는 뜻이다. 여기서 木은 나무가 아니라 무명을 뜻한다. 실제로 선조실록에 언급된 마가목(馬價木)과 인조시대에 승정원일기에 여러 번 등장하는 마가목은 모두 포목(布木)을 말한다. 예를 들면 1648년 인조 26년 승정원일기에 故失馬價木(고실마가목)이라는 용어나 나오는데 이는 제주에서 사육 중에 죽은 관마(官馬)의 값으로 거두는 포목(布木)을 말한다.

정공등(丁公藤)과 영수목(靈壽木)은 마가목이 아니다.

여하튼 점필재가 마가목을 馬價木이라고 쓴 이후 다수의 사람들이 그렇게 따라서 쓰기는 했지만 다르게 쓴 경우도 많다. 우선 허준(許浚, 1539∼1615)선생이 저술한 동의보감(東醫寶鑑, 1596~1610)에서 중국 한약재인 일명 남등(南藤)인 정공등(丁公藤)을 한글로 마가목이라고 잘못 수록한 이후 많은 사람들이 마가목을 그렇게 한자 표기했다. 그래서 원래 아열대 덩굴식물이라서 지팡이를 만들기는 어려운데도 국내서는 마가목 지팡이를 정공등장(丁公藤杖)이라고 하거나 마가목 열매로 담근 술을 남등주(南藤酒)라고 했다. 이를 따라서 국내 한의학 서적에서는 당연히 마가목을 정공등이라고 했으며 민간에서도 그렇게 많이 불렀겠지만 기록으로 남겨서 잘못된 정보를 퍼뜨린 사람들 중에는 성호(星湖) 이익(李瀷, 1629~1690)이나 오주(五洲) 이규경(李圭景, 1788~1856) 등과 같은 조선 후기 유명한 실학자들과 연암 박지원의 손자이자 개화파의 비조(鼻祖)인 박규수(朴珪壽, 1807~1877) 같은 유명 인사도 포함되어 있다. 그리고 지금 현재도 표준국어대사전을 비롯한 대부분의 국어사전에 정공등이 마가목이라고 설명되어 있다. 한편 이만영(李晩永, 1748~?)선생이 1798년에 엮은 재물보(才物譜)를 확대해서 나온 작자 미상의 어휘서인 광재물보(廣才物譜)에는 마가목을 한글로 쓰고 한자로는 靈壽木(영수목)이나 椐(거) 또는 扶老杖(부로장)이라고 했다. 중국 산해경(山海經)에서 유래된 대나무와 비슷하지만 마디가 매끈하고 재질이 단단하고 수피가 붉은 전설적인 나무로서 지팡이를 만들어 쓰면 노인의 행동이 민첩해지고 무병 장수할 수 있다고 그 이름을 靈壽木(영수목)이라고 부르는 나무이다. 기원전 203년 한고조 유방은 이 수종이 생산되는 지역명을 灵寿县(영수현)이라고 했다는 기록도 있다. 하지만 현재 중국에서는 정확하게 어떤 수종을 영수목이라고 했는지 아직 밝히지 못하고 있다. 여하튼 여기서 우리는 우리 선조들이 왜 마가목 지팡이를 그토록 원했는지를 알 수 있다. 우리 자생종 마가목이 바로 중국의 전설적인 나무인 영수목이라고 인식했던 것이다. 부로장(扶老杖)은 노인을 부축하는 지팡이라는 뜻이고 한자 椐(거)는 영수목을 표기하기 위한 글자이다. 그렇다면 마가목이 바로 그 전설적인 무병장수를 불러오는 영수목(靈壽木)이므로 약재로서의 효능 때문이 아니라 지팡이용 목재로서 말 한 필 값어치를 한다고 마가목(馬價木)이라고도 했을 법한 이야기가 된다.

신숙주선생과 김종직선생이 마가목(馬價木)이라고 한 것을 허준선생이 동의보감에서 정공등이라고 한 이후 많은 사람들이 그대로 따랐지만 모든 사람들이 동의보감의 오류를 그대로 받아들인 것은 아니다. 조선후기 실학자인 유희(柳僖, 1773∼1837)선생이 1824년경에 펴낸 물명고(物名攷)에는 놀랍게도 정공등(丁公藤)을 중국 남방 원산의 상록 덩굴식물이라고 제대로 소개하고 있으며 東醫稱馬價木(동의칭마가목) 誤(오). 馬價木(마가목) 是栲樗之類(시고제지류) 非藤也(비등야)라고 기록하고 있다. 즉 “동의보감에서 정공등을 마가목이라고 한 것은 오류이다. 마가목은 잣밤나무나 가죽나무와 마찬가지로 덩굴식물이 아니다.” 덧붙여서 그는 중국의 영수목은 정공등도 마가목도 아닌 다른 수종인 것으로 설명하고 국내 인가목 비슷한 수종이 아닌가 추정하고 있다. 글쎄 인가목이라는 점은 수긍하기 어렵지만 동의보감의 오류를 정확하게 지적한 정말 대단한 분이다. 그리고 마가목이 영수목이 아니라고 말하면서도 馬價木이라고 표기한 것을 보면 글자 그 자체에는 별다른 뜻이 없는 단순한 차자(借字)임을 시사하는 것으로 판단된다.

다양한 한자 표기 - 馬價木 馬家木 馬駕木 馬加木 馬可木 馬哥木

동의보감 이후에도 조선 후기까지 여전히 신숙주와 김종직선생이 처음 쓴 馬價木으로 기록한 경우도 많았다. 예를 들면 순국지사 심석재(心石齋) 송병순(宋秉珣, 1839~1912)선생의 문집인 심석재집(心石齋集)에도 등산 중 발견한 馬價木(마가목)으로 지팡이를 만들어 썼다는 내용이 있다. 그런데 일부에서는 마가목의 한자표기를 달리 하였다. 연암 박지원(朴趾源, 1737~1805)의 경우는 馬家木이라고 표기했다. 글자로만 봤을 때는 마씨 집안에서 재배하는 나무로 들린다. 그리고 드물지만 馬駕木이라고 쓴 경우도 있고 특히 조선 22대 왕인 정조(1752~1800)는 그의 문집인 홍재전서(弘齋全書)에 馬加木이라는 기록을 남겼다. 바로 이 표기 馬加木(마가목)이 중국에서는 동북지방 토명(土名)이라고 중국식물지에 당마가목 즉 화추수(花楸树)의 별명으로 등재된 이름이다. 그리고 1970년 중국의 장춘중의학원에서 발간한 길림중초약(吉林中草药)에는 마가목(马家木)으로 수록되어 있어 중국도 우리와 마찬가지로 한자표기가 일정하지 않다. 그리고 마가목의 어원에 대한 정보를 중국에서 찾아보기 어렵다. 이건 분명 우리말에서 유래된 것이기 때문일 것이다. 그러니까 예로부터 중국 전설속의 영수목으로 판단하고 국내서 지팡이로 많이 썼던 소교목인 마가목이라는 우리 자생종 나무가 있었는데 한자에서 유래된 이름이 아닌 순수 우리말 이름이므로 한자 표기는 발음이 같은 馬價木 馬家木 馬駕木 馬加木 馬可木 馬哥木 등으로 매우 다양하게 했다는 말이다. 마가목 외에도 동의보감에서 와전된 엉뚱한 정공등(丁公藤)이나 남등(南藤)이라는 이름도 있었으며 중국 전설상의 무병 장수 지팡이를 만드는 나무인 것으로 판단하여 영수목(靈壽木)이나 椐(거) 또는 扶老杖(부로장)이라고도 했다. 하지만 마가목이라는 명칭은 뭔가 말(馬)과 관련된 이름일 것이라고 추정만하고 있을 뿐 정확한 어원을 한중 양국에서 그 누구도 설명하지 못하는 것이 현실이다.

중국의 화추(花楸)

마가목속으로 분류되는 수종이 무려 50여 종이 자생하는 중국에서는 마가목속을 화추속(花楸属)이라고 한다. 한자 楸(추)는 중국 고전인 시경에 나오는 나무 이름이므로 그 해석이 어렵다. 중국 고전에 등장하는 식물 이름들은 워낙 오랜 세월 동안 여러 사람들에 의하여 제각각 해석되었는데 과거에는 그냥 넘어갈 수도 있었지만 린네가 만든 학명 덕분에 현대에 와서는 대충 넘어갈 수가 없기 때문이다. 게다가 중국에서는 별다른 의견이 없어도 국내로 넘어오면서 잘못 전달되어 엉뚱한 식물로 둔갑하는 경우도 비일비재하다. 그래서 우리나라 옥편의 식물명 한자 풀이가 현재의 중국식물학계에서 정의한 식물과 다른 경우가 매우 많다. 이 추(楸)도 그런 경우이다. 우리 옥편에는 楸를 대부분 가래나무로 풀이한다. 가래나무는 가래나무과 호두나무의 일종으로 호두나무가 중국에서 도입한 외래종이라면 가래나무는 우리 자생종이다. 그런데 중국에서는 옛날부터 楸를 梓(재)라고 해석했다. 중국에서 가장 오래된 자전(字典)인 후한(25~220) 시대에 저술된 설문해자(說文解字)에서 그렇게 해석하였기에 다른 의견이 있을 수 없다. 하지만 개오동이 자생하지 않는 우리나라에서는 우리 자생종 가래나무를 개오동인줄 알고서 그렇게 잘못 인식했던 것이다. 마치 감당(甘棠)을 팥배나무로 오인한 것과 같은 경우이다. 그런 다음 중국에서 楸를 梓라고 하니 梓(재 또는 자)마저도 내친김에 가래나무라고 풀이해 버린다. 이렇게 되면 매우 중요한 단어인 왕실 가족들의 관을 이르는 말인 재궁(梓宮)이 개오동나무관에서 가래나무관으로 둔갑해 버린다. 그리고 고품질의 거문고의 목재를 상판은 벽오동으로 하판은 개오동으로 만든다고 중국에는 동천재지(桐天梓地)라는 말이 있는데 이 또한 가래나무로 악기 하판을 만들 기세이다. 아마 가래나무의 아래로 길게 처지는 웅화를 개오동의 아래로 길게 처지는 열매와 모습이 비슷한 데다가 마침 중국에서도 가래나무를 호도추(胡桃楸) 또는 핵도추(核桃楸)라고 하기에 楸를 가래나무로 풀이한 것으로 보인다. 하지만 나중에 잘못임을 알고서 현재는 楸의 대표적인 풀이를 노나무로 변경하거나 최소한 개오동이라는 해석을 추가하고 있다. 노나무는 개오동을 이르는 순수 우리말이다. 하지만 아직도 梓(재)가 가래나무라는 풀이는 수정되지 않고 있다. 참고로 중국 고서에 나오는 楰(유)도 국내서 광나무나 쥐똥나무로 풀이되어 있는데 이 또한 개오동의 일종을 지칭하는 말이다. 즉 楸(추) 梓(재) 楰(유) 모두 개오동속 수종들이라는 말이다. 실제로 중국에는 개오동이 그만큼 흔하게 많다.

각설(却說)하고 본론으로 돌아가 중국에서 마가목을 화추(花楸)라고 하기에 꽃개오동이라는 뜻이므로 추(楸) 즉 개오동과 어떤 관련이 있는 이름으로 인식할 필요는 없다. 명태조 다섯 째 아들인 주숙(朱橚)이 1406년 편찬한 구황본초(救荒本草)를 출전으로 삼는 화추(花楸)라는 이름은 그냥 마가목을 지칭하기 위하여 만든 용어라고 생각하면 될 듯하다. 중국에는 학명 Sorbus commixta인 마가목은 자생하지 않고 우리가 당마가목이라고 부르는 학명 Sorbus pohuashanensis를 대표수종으로 삼아서 그냥 화추수(花楸樹)라고 부른다. 이 수종은 우리 북한지역과 극동러시아 외에도 중국 중북부지역에 널리 자생하기 때문이다. 중국에서는 마가목을 개오동(楸)보다는 오히려 회화나무(槐)와 관련된 홍과취산괴(紅果臭山槐)나 산괴자(山槐子)라는 별명으로도 부른다. 잎 모양이 회화나무와 같은 우상복엽 형태를 취하기 때문이다. 그리고 또 우리에게 매우 중요한 중국식물지에도 등재된 별명이 있는데 그게 바로 동북지방 토명(土名)이라는 마가목(馬加木)이다. 혹시 우리 이름 마가목이 중국 동북지방에서 온 것인지를 파악하려고 애를 썼으나 그 출처를 끝내 찾지 못했다. 다만 중국 동북지역에서는 마가목을 馬家木으로 달리 표기하는 사례를 확인하였고 요녕성 심양시에 마가자촌(马家子村)이라는 지명이 있다는 것만 확인 하였다. 따라서 마가목이라는 이름은 아무래도 우리나라에서 부르던 이름으로서 그 이름이 과거 고구려 영토이던 중국 동북지방에도 널리 알려진 것으로 추정할 뿐이다.

일본의 나나카마도(七竈)

일본에서는 우리와 마찬가지로 학명 Sorbus commixta를 마가목속의 대표수종으로 삼아서 그냥 나나카마도(ナナカマド)라 하고 나머지 수종들은 앞에 xx라는 수식어를 붙인다. 나나카마도는 한자로는 七竈(칠조)라고 쓰는데 竈는 부엌 또는 부뚜막신(神)을 말한다. 이 마가목의 재질이 단단하여 잘 타지 않아서 7번을 태워야 재까지 탄다는 과장된 설도 있지만 숯가마에서 7일간 구워야 양질의 숯이 된다는 설이 보다 현실적이라고 생각된다. 여하튼 마가목숯은 숯이 매우 중시되는 일본에서 상록 참나무인 가시나무로 만드는 비장탄(備長炭)을 능가하는 극상의 숯으로 통한다. 일본에서도 마가목이 몇 종 자생하지만 마가목은 물론 말과 관련된 그 어떤 이름을 가진 수종도 없다. 따라서 마가목이라는 이름은 우리나라와 과거 우리 영토였던 중국 동북지방에서만 부르는 순수 우리말 이름이라는 주장에 힘이 실린다.

'장미과 아몬드아과 > 마가목속' 카테고리의 다른 글

| 1991 유럽당마가목 - Rowan, European Mountain Ash (3) | 2024.06.06 |

|---|---|

| 1990 우산마가목 – 우산마가목 ‘올림픽 플레임’ (2) | 2024.06.02 |

| 1989 산마가목 – 왜성 관목 (0) | 2024.05.30 |

| 1988 당마가목 – 우리 자생종을 왜 중국마가목이라고? (1) | 2024.05.29 |

| 1987 마가목 (2) | 2024.05.28 |