雜詩 三首 其二(잡시 3수 기2) - 王維(왕유)

君自故鄕来(군자고향래)

应知故鄕事(응지고향사)。

来日绮窗前(내일기창전)

寒梅著花未(한매저화미)?

그대 고향에서 왔으니

응당 고향일 잘 알겠네.

올 때 우리 집 창 앞의

매화 아직 안 피었던가?

마힐거사(摩诘居士) 왕유(王維, 693~761)는 성당(盛唐) 시기 맹호연(孟浩然, 689~740)과 더불어 대표적인 산수전원시인(山水田园诗人)으로서 시 외에도 그림과 음악에도 상당한 조예가 있었다고 알려진 천재적인 인물이다. 게다가 신실한 불교 신자로서 그의 호도 불교 경전인 유마경의 주인공 유마힐거사(維摩詰居士)에서 왔으며 후세 사람들이 그를 두보나 이백의 시성(詩聖)이나 시선(詩仙)에 비유하여 시불(詩佛)이라고 칭송했다. 이 시는 그가 말년에 국가의 정변인 안사의 난(755~763) 이후 낙양의 황하변 맹진(孟津)이라는 나루터에서 은거하면서 지은 잡시 3수 중 2번째 수이다. 그런데 이 시에서는 그가 매화를 기다리는 마음이라기보다는 고향을 그리워하는 마음이 더 큰 것으로 보인다. 나루터를 오가는 사람 중에서 만난 고향사람을 붙잡고 자기 고향집 매화가 피었는지를 물어보는 내용인데 처음에는 꽃무늬 조각 창이 나오길래 고향에 두고 온 아내를 그리워하는 시로 생각하였으나 그렇지는 않다. 왜냐하면 금슬이 매우 좋았던 소꿉친구였던 그의 아내는 이미 한참 전인 731년에 아들이 병으로 죽자 뒤따라 사망하고 말았다고 한다. 하지만 그가 아들과 아내를 잃은 후에 재취(再娶)하지 않고 평생 홀로 살았다고 하며 다른 시인들과는 달리 아픔을 마음속으로만 간직하고 아내를 추억하는 시도 쓰지 않았다고 한다. 장안 제일의 미남자에다가 시와 그림 그리고 음악에 특출하였던 그가 그런 삶을 살았다니 정말 놀랍다. 이토록 아내를 사랑한 시인도 드물다. 동서고금을 막론하고 시인들 중에는 처음에는 세상에 없는 애절한 언어를 구사한 애도시를 발표하면서 슬퍼하다가도 곧 새로운 사랑을 찾아가던데 말이다.

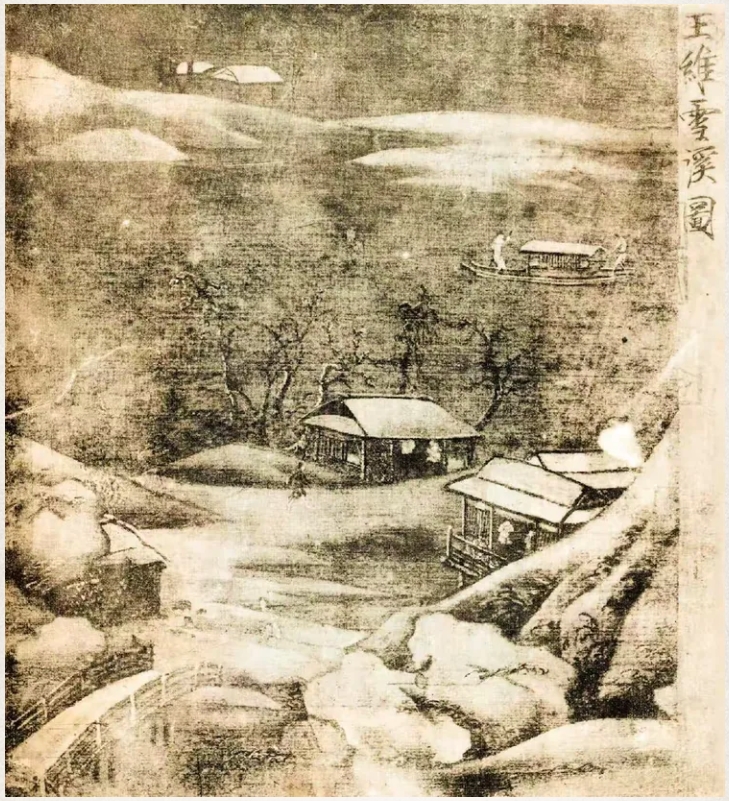

그리고 일반적으로 중국에서 기창(绮窗)이란 조각이나 꽃 무늬가 그려진 아름다운 창을 말하므로 반드시 여인의 방 창을 말하는 것은 아닌 것 같다. 따라서 특별히 매화나무가 규방(閨房) 앞에 있다고 풀이하지는 않는다. 하지만 그의 나이 60세 전후에 부모도 아내도 자식도 없는 고향을 그토록 그리워할 이유가 뭘까 궁금하다. 그 당시 그가 고향의 누구를 그렸다면 아마 동생들과 조카들일 것이다. 그래서 어릴 적부터 함께 자랐던 아내가 무척 사랑하였던 추억이 서린 고향집 특정 매화나무를 그리워한 것일 수도 있겠다 싶다. 아니 정말 그렇다고 믿고 싶다. 특히 중국인들은 헤어진 연인과의 추억이 서린 장소나 나무 등을 찾아가는 것이 보편적이다. 여하튼 이 시는 타향에 서 봄을 맞이하는 사람들 특히 고향에 매화나무가 많은 지역 사람들에게는 향수를 불러 일으키는 시임에는 틀림없다. 훗날 송나라 때 시인 동파(東坡) 소식(苏轼, 1037~1101)은 그를 평하기를 “味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。” 라고 즉 "마힐의 시를 음미하면 시속에 그림이 있고 그림을 감상할지면 그림 속에 시가 있다."라고 평했다. 그의 그림은 국내서도 매우 유명하다.

'시(詩) > 漢詩(한시)' 카테고리의 다른 글

| 白梅(백매) - 王冕(왕면) (3) | 2025.04.08 |

|---|---|

| 梅花(매화) - 王安石(왕안석) (0) | 2025.04.07 |

| 踏莎行(답사행) · 郴州旅舍(침주여사)-秦观(진관) (3) | 2025.04.05 |

| 春雪(춘설) - 韓愈(한유) (2) | 2025.04.01 |

| 赋得古原草送别(부득고원초송별) - 白居易(백거이) (2) | 2025.03.31 |