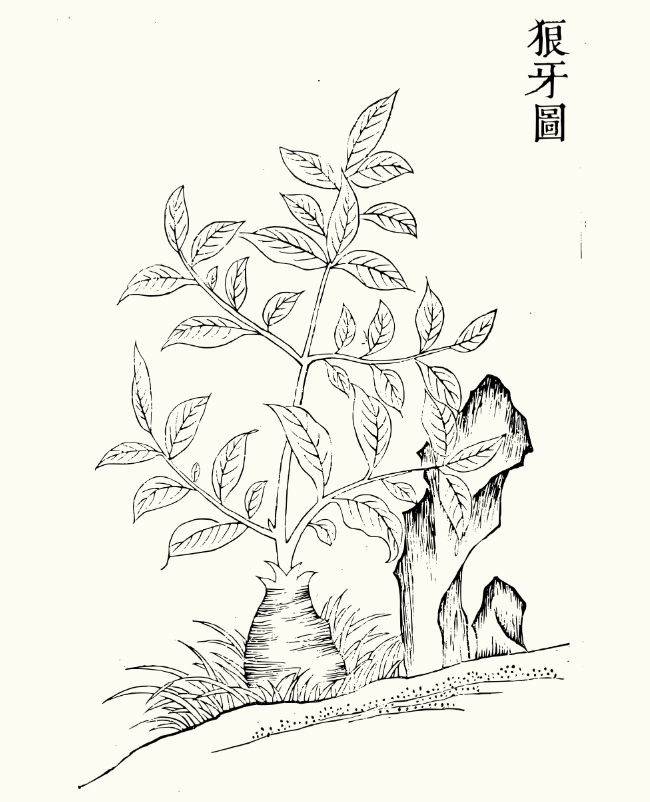

콩과 땅비싸리속 식물들은 모두 xx땅비싸리라는 이름을 가지고 있는데 다소 이질감이 있는 낭아초라는 이름을 가진 종이 둘이나 있다. 하나는 우리나라 자생종인 낭아초이고 또 다른 하나는 중국과 인도 부탄 등 히말라야 인근에서 자생하는 히말라야낭아초이다. 그럼 낭아초라는 이름은 무슨 뜻인지 그리고 과연 땅비싸리들과는 어떤 차이점이 있어서 이렇게 불리는지 파악해 보자. 우선 낭아초(狼牙草)는 이리(늑대)의 어금니 풀이라는 뜻인데 이 이름은 1949년 정태현 등의 조선식물명집에 근거하며 중국이름 狼牙草(낭아초)에서 온 것이라고 설명하고 있다. 낭아초의 학명은 Indigofera pseudotinctoria인데 이 학명의 중국 정명은 낭아초(狼牙草)가 아닌 마극(马棘)이며 낭아초는 별명 중 하나일 뿐이다. 중국에는 땅비싸리속 식물이 무려 81종이나 자생하는데 모두 xx목람(木蓝)이라고 하지만 앞 게시글에서 본 정등(庭藤)과 이 마극(马棘)만 다른 이름으로 불리고 있다. 정등(庭藤)은 일본에서 온 이름이라지만 마극(馬棘)은 그런 것도 아니다. 근거는 명나라 초에 편찬된 구황본초(救荒本草)인데 그 유래가 명확하지는 않다. 일부에서는 낭아초를 소나 말 또는 양 등 동물들이 워낙 먹이감으로 좋아하므로 말이 좋아하는 잡목이라는 뜻이라고 풀이하고 있다. 극(棘)이 원래 가시나무이지만 여기서는 그냥 왜소한 관목 즉 잡목이라는 뜻으로 쓰인 것으로 보인다.

그리고 이 마극(马棘)의 중약명은 일미약(一味药)이다. 그래서 우리나라 국생정 도감에도 생약명이 일미약이라고 기재되어 있다. 그렇다면 중국의 식물 정명인 마극도 아니고 중약명인 일미약도 아닌 낭아초가 왜 우리나라 정명이 되었는지 매우 궁금하다. 그 당시는 일제강점기라서 혹시 일본에서 이를 낭아초라고 하였나 하고 찾아보니 그것도 아니다. 일본에서는 이를 코마치나기(コマツナギ)라 부르고 한자로는 구계(駒繋)ぎ라고 쓴다. 이는 말을 묶어 둔다는 뜻인데 이 낭아초를 워낙 말이 좋아하여 그 옆을 떠나지 못하기 때문에 붙인 이름으로 풀이하고 있다. 말과 관련된 이름으로 부르는 것은 중국과 일본이 상통하고 있다. 하지만 일본 이름 또한 낭아초와는 거리가 멀다.

그렇다면 왜 우리나라에 낭아초라는 이름이 등장하여 정명이 된 것일까? 그게 알고 보니 바로 동의보감에 낭아(狼牙)라는 약재명이 있기 때문인 것으로 추정이 된다. 동의보감의 낭아를 콩과 땅비싸리속 낭아초로 판단하고 그 이름을 그대로 따른 것으로 추정이 된다. 그런데 여기에 문제가 있다. 동의보감의 낭아에 관한 내용은 바로 중국 이시진의 본초강목에 근거하는데 여기에서 뭔가 문제가 있는 것이다. 남북조시대 의학자 도홍경(陶弘景)의 말을 인용하여 낭아(狼牙)는 其牙似兽之齿牙(기아사수지치아) 즉 그 싹이 짐승의 치아와 닮았다고 설명하고 있어 분명 콩과 낭아초를 말하는 것 같은데 이상하게 그 약효를 설명하는 대목에 가서는 중국에서 용아초(龙芽草)라고 하는 짚신나물을 말하고 있다.

그리고 중국의 한나라 말기에 발간된 명의별록(名医别录)에서는 고대 의학자 한보승(韩保升)이 언급한 내용으로 ‘낭아는 어린 잎은 뱀딸기처럼 생겼고 두꺼우며 짙은 녹색이다. 그리고 뿌리는 검고 짐승의 이빨 같이 생겼다.’라고 설명하고 있어 이는 분명 낭아초가 아니라 용아초(龙芽草) 즉 짚신나무을 말하는 것이 확실하다. 그래서 중국에서도 식물명에서는 낭아초가 마극(马棘)의 별명이지만 중약명에서는 선학초(仙鹤草)의 별명인 것이다. 선학초(仙鹤草)는 용아초(龙芽草) 즉 짚신나물의 중약명이다. 따라서 중국의 최고의 본초학자인 이시진도 낭아(狼牙)에 관해서는 헷갈려서 도대체 콩과 관목인 마극(馬棘)을 말하는 것인지 장미과 초본인 짚신나물 즉 용아초(龙芽草)를 말하는지 혼란스럽다. 그래서 현대 중국 의학에서는 일미약(一味药)과 선학초(仙鹤草) 그 어느 쪽에도 본초강목을 언급하거나 인용하지는 않고 있다.

그러니까 중국에서 5세기 초반 사람인 도홍경이 마극 즉 현재 우리가 낭아초라고 부르는 것을 동아(冬芽)가 이리(늑대)의 이빨을 닮았다고 낭아(狼牙)라고 불렀는데 나중에 10세기 중반 사람인 한보승이 짚신나물의 뿌리가 이리의 이빨을 닮았다고 이 또한 낭아(狼牙)라고 불렀던 것이다. 이를 이시진이 본초강목에 약재명으로 기록하였기 때문에 중국에서 낭아초는 식물명으로는 콩과 낭아초가 되며 약재명으로는 짚신나물이 되는 것이다. 따라서 우리나라 동의보감의 낭아를 콩과 낭아초로 해석하면 안될 듯하다. 참고로 낭아초와 짚신나물의 약효는 다음과 같이 다르다. 이점에 관하여는 국생정 도감의 약용 정보가 정확해 보인다.

낭아초 : 일미약(一味藥) - 清热解表;散瘀消积。主风热感冒;肺热咳嗽;烧烫伤;疔疮;毒蛇咬伤;瘰疬;跌打损伤;食积腹胀

짚신나물 : 선학초(仙鹤草) - 止血,健胃。治咯血,吐血,尿血,便血,赤白痢疾,崩漏带下,劳伤脱力,痈肿,跌打、创伤出血

낭아초와 짚신나물의 명칭 혼란을 정리하자면 다음과 같다.

국 명 : 낭아초

학 명 : Indigofera pseudotinctoria

분 류 : 콩과 땅비싸리속 관목

중국명 : 마극(马棘), 별명 – 낭아초(狼牙草)

중약명 : 일미약(一味藥), 별명 – 야람지자(野蓝枝子) 등

국 명 : 짚신나물

학 명 : Agrimonia pilosa

분 류 : 장미과 짚신나물속 다년생 초본

중국명 : 용아초(龙芽草), 별명 - 노학취(老鹤嘴) 등

중약명 : 선학초(仙鹤草), 별명 - 낭아초(狼牙草) 등

낭아초의 학명 Indigofera pseudotinctoria Matsum.는 1902년 일본 학자 마츠무라진조(松村 任三 : 1856~1928)가 가짜 목람이라는 뜻의 종소명으로 명명한 것이다. 목람(木蓝)은 학명 Indigofera tinctoria인 땅비싸리속의 모식종이다. 하지만 중국 중남부지역에 분포하는 중국명이 마극(马棘)인 이 낭아초가 극히 최근에 와서 중국 요녕성과 내몽고 그리고 하북성 등지에서 자생하는 하북목람(河北木蓝)과 동일종임이 밝혀져 후자로 통합되어 이 마극은 이제 리스트에서 사라질 운명에 처했다. 통합된 하북목람의 학명 Indigofera bungeana Walp.는 독일 식물학자 Wilhelm Gerhard Walpers (1816–1853)가 1839년에 명명한 것으로 종소명 bungeana는 이를 발견한 러시아 식물학자이자 채집가인 Alexander von Bunge(1803~1890)의 이름을 따른 것이다. 이 하북목람이 신설된 도로변 절개지 파종용 종자에 섞여 들어와 우리나라에도 많이 번져 일부에서 큰낭아초라고 부르는 바로 그 종이다. 그래서 미기록 귀화식물로 보고되어야 하는 것이 아니냐는 말이 있었으나 이제는 그럴 필요가 없어 보인다. 낭아초와 통합되었기 때문이다.

우리나라에서는 낭아초가 그다지 크게 자라지 않아서 중국에서 유입된 키가 1m까지 자라는 하북목람을 큰낭아초라고 부르지만 중국에서는 오히려 낭아초가 1~3m까지 자라므로 더 크게 자란다. 그리고 낭아초는 특별히 토양이나 장소를 가리지 않고 잘 자라는데 이상하게 우리나라에서는 마치 바닷가에 자생하는 식물로 오해하게끔 거의 모든 도감에서 바닷가에서 자생한다고 설명하고 있다. 하지만 중국이나 일본에서는 그런 특징을 있다고 언급하지는 않는다. 낭아초는 땅비싸리에 비하여 키는 같거나 오히려 더 크지만 잎도 작고 꽃도 작으며 꽃차례도 작고 열매도 짧다. 그리고 줄기에 릉선이 현저하고 잎축 상면이 편평하다는 점이 특징이다. 그리고 땅비싸리도 털이 많지만 낭아초는 줄기와 잎자루 소엽 앞뒷면 꽃받침 등 온통 백색 정자모(丁字毛)로 덮여 있어 땅비싸리보다 털이 더 많다고 할 수 있다. 우리나라 낭아초의 이명에 물깜싸리라는 것이 있는데 이는 원래 남색 물감을 얻는 나무라는 뜻에서 중국명이 목람(木蓝)이 된 것과 일맥상통하는 이름이다. 그리고 땅비싸리속 중에서 낭아초라는 이름이 땅비싸리와 무슨 차이점이 있어서 구분하여 붙인 이름은 아니라는 것을 낭아초의 북한명 낭아땅비싸리가 보여주고 있다.

등록명 : 낭아초

이 명 : 물깜싸리(박만규), 낭아땅비싸리(북한명), 큰낭아초

학 명 : Indigofera pseudotinctoria Matsum.

신학명 : Indigofera bungeana Walp.

분 류 : 콩과 땅비싸리속 낙엽 관목

원산지 : 한중일

중국명 : 하북목람(河北木蓝), 마극(马棘), 낭아초(狼牙草) 생약명 - 일미약(一味药)

일본명 : 코마치나기(駒繋ギ)

수 고 : 1~3m

줄 기 : 다분지, 지세장, 유지 회갈색, 릉 명현, 정자모

잎차례 : 우상복엽, 3.5~6cm

엽 병 : 1~1.5cm, 정자모, 엽축 상면 편평

탁 엽 : 소, 협3각형, 1mm, 조락

소 엽 : 2~5대, 대생, 타원형, 도란형 혹 도란상타원형, 1~2.5 x 0.5~1.5cm, 선단원 혹 미요, 소첨두, 기부활설형 혹 근원형, 양면 백색 정자모, 간혹 상면 모 탈락

소엽병 : 1mm

소탁엽 : 미소, 첩형 혹 불명현

꽃차례 : 총상화서, 화개후 복엽보다 김, 3~11cm, 화 밀집

총화경 : 엽병보다 짧음

화 경 : 1mm

화 악 : 종상, 외면 백색과 갈색 납작한 정자모, 악통 1~2mm, 악치 부등장, 악통과 같거가 약간 김

화 관 : 담홍색 혹 자홍색

기 판 : 도활란형, 4.5~6.5mm, 선단 나각상(螺壳状) 기부 판병, 외면 정자모

익 판 : 기부 이상부속물

용골판 : 익판과 근등장, 틈새 1mm, 기부 귀

화 약 : 원구형, 자방 유모

협 과 : 선상원주형, 2.5~5.5cm, 지름 3mm, 정단 점첨, 유시 단정자모 밀생

종 자 : 타원형, 사이에 횡격, 횡격상 자홍색 반문

과 경 : 아래로 휘어짐

화 기 : 5~8월

과 기 : 9~10월

용 도 : 약용, 가축 사료

내한성 : 영하 28도

'콩과 > 콩아과' 카테고리의 다른 글

| 981 족제비싸리 - 매우 다양하게 쓸모가 많은 미국 원산 귀화식물 (0) | 2020.06.10 |

|---|---|

| 980 히말라야낭아초 - 세계적으로 인기가 높은 정원수 (0) | 2020.06.08 |

| 978 정등싸리의 정체 - 흰꽃땅비싸리의 원종인 중국과 일본 원산 정등(庭藤) (0) | 2020.06.06 |

| 977 땅비싸리 - 정원수로 개발이 가능한 아름다운 우리 자생 관목 (0) | 2020.06.05 |

| 976 잔디갈고리와 도둑놈의갈고리 어원 (0) | 2020.06.01 |