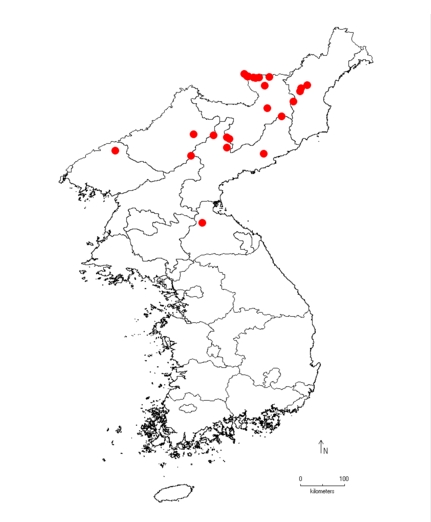

전세계 만병초들은 대부분 아열대 기후인 중국 남서부지방에 자생하지만 특이하게 우리나라 백두산 인근 지역과 중국의 만주 그리고 극동러시아 사할린이나 캄차카반도 및 일본 홋카이도에서 중부까지의 그야말로 세계에서 가장 추운 지방의 고산지대에서 자생하는 키가 겨우 주로 10~30cm인 왜성종이 있는데 이게 바로 노랑만병초이다. 이 수종은 온난한 기후에서는 잘 적응하지 못하여 우리나라 남한에서는 자생하지 않는 줄 알고 있었는데 2007년 설악산에서 자생지가 확인되어 40년 만에 문헌으로만 알려졌던 실체를 찾았다고 국립공원관리공단에서 감격에 차서 발표한 바 있다. 일부 언론에서는 설악산이 노랑만병초의 남방한계선이라고도 했다. 그런데 글쎄 40년 전에 뭘 어쨌다는 것일까? 그래서 알아보니 1963년 성균관대 정태현교수와 이우철교수가 발표한 ‘설악산 식물조사연구’라는 논문에 노랑만병초가 설악산 자생식물 목록에는 포함되어 있었던 것인데 자세한 위치나 표본이 없어서 점차 잊혀져 버리고 만 것을 말한다. 일반인이라면 헛소리로 치부되었겠지만 당대 최고의 식물학자 두 분이 발표한 논문이니 발견을 믿을 수도 안 믿을 수도 없었던 상태에서 2007년에 확실하게 무려 600여 개체가 군락으로 자생하는 것을 발견한 것이라니 의미가 크다고 할 수 있겠다. 그래서 환경부에서는 2급 멸종위기야생식물로 지정하고 관리한다. 하지만 그때 발견된 덕분인지 인근 태백산에서도 노랑만병초가 자생한다는 이야기도 있으며 실제로 태백산에서 채취하여 번식하였다는 묘목이 시중에서 유통되기도 한다. 하지만 개화한 모습을 제대로 본 적이 없어서 그 실체가 진짜 노랑만병초인지 알 수가 없으며 노랑만병초라고 하더라도 우리나라의 평지 여름은 너무 덥기 때문에 일반인들이 정원에서 재배하기가 결코 쉽지 않을 것 같다.

노랑만병초의 학명 Rhododendron aureum Georgi는 독일 식물학자 Johann Gottlieb Georgi (1729~1802)가 1775년 명명한 것인데 종소명은 노란 꽃이 핀다는 뜻이다. 그는 1772년 식물탐사대를 이끌고 광범위한 러시아 지역의 식물탐사에 나선 적 있는데 그때 시베리아 동부에서 발견한 것으로 보인다. 러시아에서는 사할린뿐만 아니라 그보다 훨씬 위쪽인 오츠크해 주변과 캄차카반도에까지 매우 넓은 지역에서 노랑만병초가 자생하고 있다. 게오르기보다 한 해 늦은 1776년에 프러시아 식물채집가 Pallas에 의하여 Rhododendron chrysanthum Pall.이라고 명명되기도 하였는데 이 또한 종소명이 노란 꽃이 핀다는 뜻이다. 그리고 1807년 영국 식물학자 Salisbury에 의하여 Rhododendron officinale Salisb라고 명명된 유사학명도 있는데 그 종소명 officinale가 약으로 쓴다는 뜻이라서 흥미롭다. 아마 만병초를 약으로 쓴다는 우리나라 풍습을 알고서 명명한 것으로 보인다.

중국은 길림성 동남부와 요녕성에 자생한다고 하는데 주로 장백산 즉 백두산에서 자생하는 것으로 보인다. 하지만 인간의 훼손으로 개체수가 점차 줄어들어 중국도 우리와 마찬가지로 멸종위기종으로 분류하여 보호하고 있는 실정이다. 중국에서는 이 노랑만병초를 혁질 잎이 두터워서 그런지 우피두견(牛皮杜鹃)이라고 하지만 별명으로 우피차(牛皮茶) 또는 장백차(长白茶)라고 하거나 워낙 해발 1,000m 이상 2,500m의 고산지대에서 자라므로 고산차(高山茶)라고도 한다. 만병초 잎을 달여서 차로 마신다는 것이 우리 일부 민간요법과 다르지 않은 것이다. 그들이 대부분 조선족이기 때문에 당연한 것인지도 모른다. 이렇게 되면 우리나라 식약청에서 식용불가 식물로 지정한 것이 무색하게 된다. 하지만 아무리 민간에서 만병초를 달여서 차로 마신다고 해도 있는 독성분이 어디 가는 것은 아닐 것이다. 처음에는 한약재 석남(石楠)으로 잘못 알고서 약으로 썼다고 하더라도 나중에는 독성이 있는 것을 알고서도 그 독을 잘 다스려서 약으로 쓰는 지혜를 오랜 세월이 지나는 동안 터득한 것이 아닌가 한다. 원래부터 모든 약은 곧 독이 아니던가? 중국에는 이독공독(以毒攻毒) 즉 ‘독으로 독을 다스린다.’라는 말도 있고 더 나아가 시약삼분독(是藥三分毒) 무독불입약(無毒不入藥) 즉 ‘약의 1/3은 독이며 독성이 없으면 약으로 쓰지 않는다.’라는 말도 있다. 실제로 중국에서는 예로부터 약재를 대독(大毒) 상독(常毒) 소독(小毒) 무독(無毒)으로 분류하였고 최근에도 중국 명의 유홍장(刘弘章) 등이 2007년에 발간한 시약삼분독(是药三分毒)이란 책이 있다. 그런데 여기서 독을 약으로 쓰라고 권장하는 것은 절대 아니고 그 반대로 약성이 좋더라도 독성이 강한 약은 신중하게 처방하라는 말이다.

홋카이도에서 혼슈 중부지역 고산지대에까지 자생하는 일본에서는 이를 키바나샤쿠나게(キバナシャクナゲ)라고 부르고 황화석남화(黄花石楠花)라고 쓴다. 일본 혼슈 중부지방이라면 나고야인근까지인데 이렇게 되면 남방한계선은 우리 설악산이 아니라 일본 중부지방이 될 듯하다. 물론 그 지역 평지가 아닌 매우 높은 고산지대에서만 발견된다는 것이다. 그리고 일본에는 노란 색 외에도 백색 꽃이 피거나 겹꽃이 피는 변종도 자생한다고 별도 품종으로 분류하고 있다. 일본의 경우는 자생지 훼손이 심하지 않는지 멸종위기종으로 지정하여 관리하지는 않고 있다. 아마 조심성 많은 일본인들은 만병초를 약이나 차로 쓰지 않기 때문으로 보인다.

요즘 노랑만병초라고 시중에서 판매하는 품종들 대부분은 비록 노란 꽃은 피겠지만 백두산과 설악산에서 자생하는 노랑만병초는 아닌 것으로 보인다. 노랑만병초는 결코 직립하는 수종이 아니다. 국생정 도감에 노랑만병초를 키가 1m나 되는 상록 관목이라고만 설명하니 많은 사람들이 오해를 하는 것 같다. 노랑만병초는 쉽게 조금 과장되게 말하면 거의 포복성 왜성 관목에 가깝다. 키도 1m까지 자란다는 묘사는 극히 일부 일본 자료 외에는 어디에도 없다. 중국식물지에서는 10~50cm라고 묘사하지만 실제로는 거의 대부분 30cm 미만이라고 한다. 그리고 가지가 옆으로 뻗으며 땅에 붙어서 자란다고 너도나도 말한다. 극한지방에서 겨울 찬바람을 피하기 위한 생존전략으로 보인다. 그래서 실물을 본다면 우리 자생종 만병초와의 구분이 매우 쉬울 듯하다. 그 외에도 끝이 둥근 잎의 사이즈가 최대 8 x 3.5cm로 길이 20cm 너비 5cm인 만병초에 비하면 엄청 작다. 개별 꽃의 사이즈는 그다지 작지 않은 지름 2.5~4cm이지만 꽃차례를 구성하는 송이 수가 5~10개로 20송이까지 모여서 피는 만병초에 비하면 볼륨감이 떨어진다. 그리고 꽃 색상이 담황색인 점이 다른 것은 당연한 것이고 그 외에 잎의 양면에 털이 없어 뒷면에 갈모가 밀생하는 만병초와 구분이 된다. 원주형 삭과인 열매는 길이 1~1.4cm로 열매가 짧다고 그런 의미의 학명이 부여된 만병초의 2~3cm보다도 더 짧다. 그 외 노랑만병초 특징으로는 아린(芽鱗)이 개화 이후까지도 남아 있다는 것을 들 수 있다. 이 수종도 꽃잎 5개에 수술 10개로 만병초아속의 2배수 원칙에 부합하고 있다.

등록명 : 노랑만병초

학 명 : Rhododendron aureum Georgi

이 명 : Rhododendron chrysanthum Pall.

이 명 : Rhododendron officinale Salisb

분 류 : 진달래과 진달래속 상록 왜성 관목

그 룹 : 로도덴드론, 만병초아속

원산지 : 한중일러 등 극동 한랭지역

중국명 : 우피두견(牛皮杜鹃), 우피차(牛皮茶), 장백차(长白茶)

일본명 : キバナシャクナゲ(黄花石楠花)

수 고 : 10~30cm(최대 60cm)

잎특징 : 2.5~8 x 1~3.5cm, 혁질, 양면 무모, 선단둔원형

꽃차례 : 정생 산방화서 5~10송이

꽃부리 : 담황색, 지름 3~4cm, 5렬

수 술 : 10개 부등장

열 매 : 삭과 원주형 1~1.4cm

개화기 : 5~8월

내한성 : 영하 40도 이상 강함

용 도 : 잎 뱡향유, 조미향료, 접착제, 차 대용

'진달래과 진달래속 > 만병초아속' 카테고리의 다른 글

| 1376 야쿠시마만병초 - 일본 규슈 야쿠섬 원산 세계적인 인기종 (0) | 2021.03.24 |

|---|---|

| 1375 미소만병초 - 꽃과 잎이 아름다운 대만 특산 미소두견(微笑杜鵑) (0) | 2021.03.22 |

| 1373 만병초 = 홍만병초 - 독성이 있는 식용불가식물 (0) | 2021.03.20 |

| 1372 유럽만병초 '바리에가툼' (0) | 2021.03.18 |

| 1371 유럽만병초 - 만병초아속의 대표적인 수종 (0) | 2021.03.18 |