이제 드디어 우리 자생종 가침박달을 제대로 탐구할 순서가 되었다. 약 15년 전 어느 봄날 용문산 관광지 주변 어느 민가의 정원에서 하얀 꽃이 매우 아름답게 핀 꽃나무를 보고서 그 모습에 반하여 주인장에게 문의하였으나 이름을 모르고 아들이 어느 사찰 스님에게서 분양 받아 재배하는데 매년 꽃을 이렇게 탐스럽게 피운다는 답만 얻었다. 그래서 어렵게 그 꽃의 이름을 알아보니 우리 자생종인 가침박달이며 전라북도 임실 덕천리의 군락지가 천연기념물로 지정된 희귀종이라는 것을 알게 되었다. 그래서 이 수종을 구하려고 서울 경기 화원을 뒤졌으나 구하지 못하다가 강원도 어느 농원에 소량의 묘목이 있다는 소문을 듣고서 단숨에 달려갔다. 태백산 자생종을 번식하였다는 그 야생화 전문 농원에서 드디어 그동안 그토록 원하였던 묘목을 구해 올 때 마치 세상의 보물을 가진 듯한 그 뿌듯한 기분이란 식물을 사랑하지 않는 사람이라면 결코 느끼지 못할 기쁨이 아닌가 한다. 그 때 심은 묘목이 자라 현재 키가 거의 5m나 되고 밑둥치 둘레가 17cm에 이른다. 그러니까 밑둥치 지름 즉 근경(根徑)이 거의 5.5cm이라는 말이다. 우리나라 도감에는 키가 1~5m라고 묘사되어 있으며 중국 도감에는 2m라고 되어 있지만 조건이 좋은 환경에서는 5m 넘게도 충분히 자랄 것으로 보인다. 여하튼 이 가침박달이 꽃이 피는 매년 4월 중하순에 낙은재를 방문하는 사람은 가침박달 꽃의 매력에 빠져서 곧장 화원으로 달려가 가침박달 묘목을 구해서 심게 된다. 그래서 주변 지인들의 정원에는 모두 가침박달 한 그루쯤은 심어져 있다. 그리고 주변에서 누가 키가 나지막한 정원수를 추천해달라고 요청하면 잠시의 망설임도 없이 바로 가침박달과 분꽃나무 털개회나무(정향나무) 그리고 철쭉(연달래) 등을 추천한다. 이들은 모두 우리 자생종이라서 병충해가 거의 없고 내한성도 강하며 특별한 관리가 없어도 잘 자라지만 그 꽃이 매우 아름다워 어디에 내놔도 전혀 손색이 없는 세계적인 정원수라는 공통점이 있다. 그리고 아쉽게도 주변 화원에서 쉽게 접할 수 없다는 공통점도 있다.

과거 10년 전만 하여도 이들 4종을 주변 화원에서 구하기는 사실상 거의 불가능하였지만 이제는 사정이 많이 좋아져 가침박달 같은 경우는 어렵지 않게 구입할 수 있다. 그리고 가침박달이 희귀종으로 취급을 받아 전라북도 임실 지역이 남방한계선이라며 관촌면 덕천리 일대 280그루와 인근 3km이내 300그루가 있어 1997년 천연기념물로 지정되었다. 천연기념물로 지정되어 관리되는 것은 반길 일이지만 과연 전라북도 거기가 남방한계선인지는 아리송하다. 전라남도 신안군이나 경상남도 거제시에서도 발견되기 때문이다. 그리고 지금 와서 보니 가침박달은 결코 희귀종도 아니다. 전라도보다도 오히려 경상북도 여기저기에 더 흔하게 자생하는 것을 발견할 수 있다. 대구나 인근 영천 그리고 안동 의성 예천 청송 등지에서 쉽게 발견할 수 있는 야생 관목이다. 충청도 청주시에서도 대규모 서식지가 발견되었다고 하며 강원도 영월이나 정선 등지에도 많다. 없던 가침박달이 갑자기 생겨난 것은 아닐 것이고 그전부터 우리나라 여기저기에서 자생하고 있었는데 그 진가를 알아보지 못하고 있다가 이제서야 관심이 높아져 확인된 것이라고 볼 수 있다. 어떻게 이렇게 아름다운 꽃나무가 최근에 와서야 널리 알려지고 정원수로 보급되고 있을까 하는 안타까움이 있다. 하기야 중국에서도 이미 송나라 때 황궁에도 심어져 있던 가침박달의 모식종인 백견매(진주가침박달)가 한동안 잊혀져 있다가 일본으로 건너간 이휴매(진주가침박달)가 뜨자 뒤늦게 새로운 이름을 붙이고 과거 흔적을 찾느라고 부산을 떨었는데 우리라고 다를 바가 없는 모습이다. 다만 중국은 그래도 송나라 때 기록을 찾았지만 우리는 전혀 과거 기록을 찾지 못한다는 것이 차이점이다.

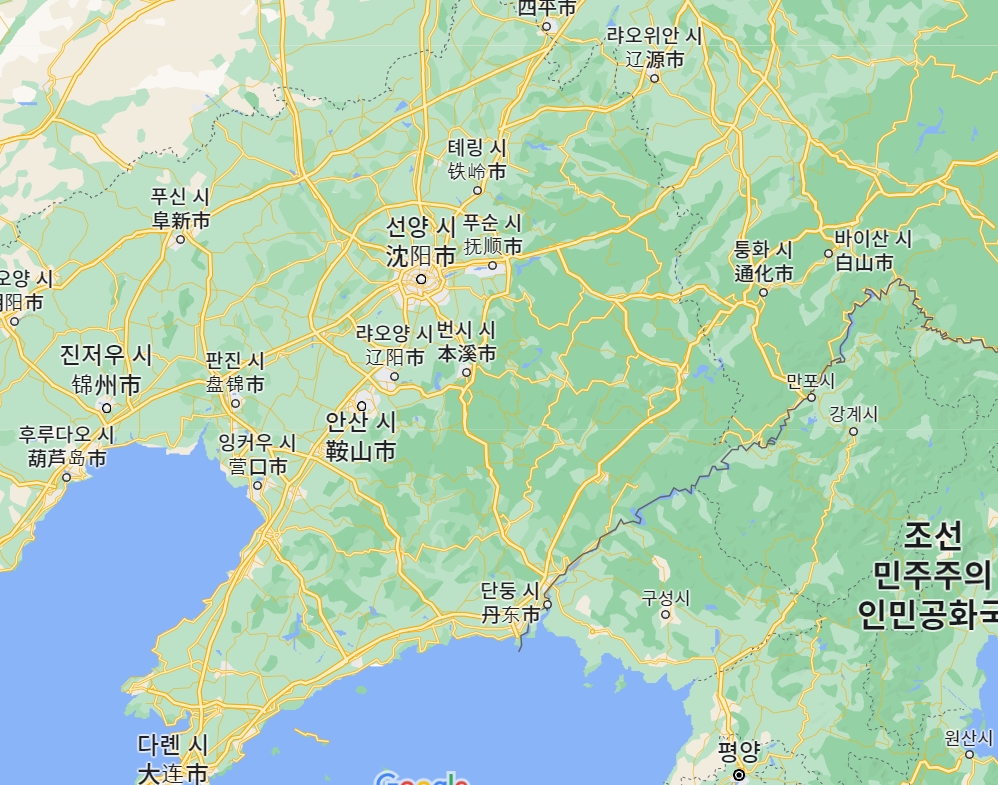

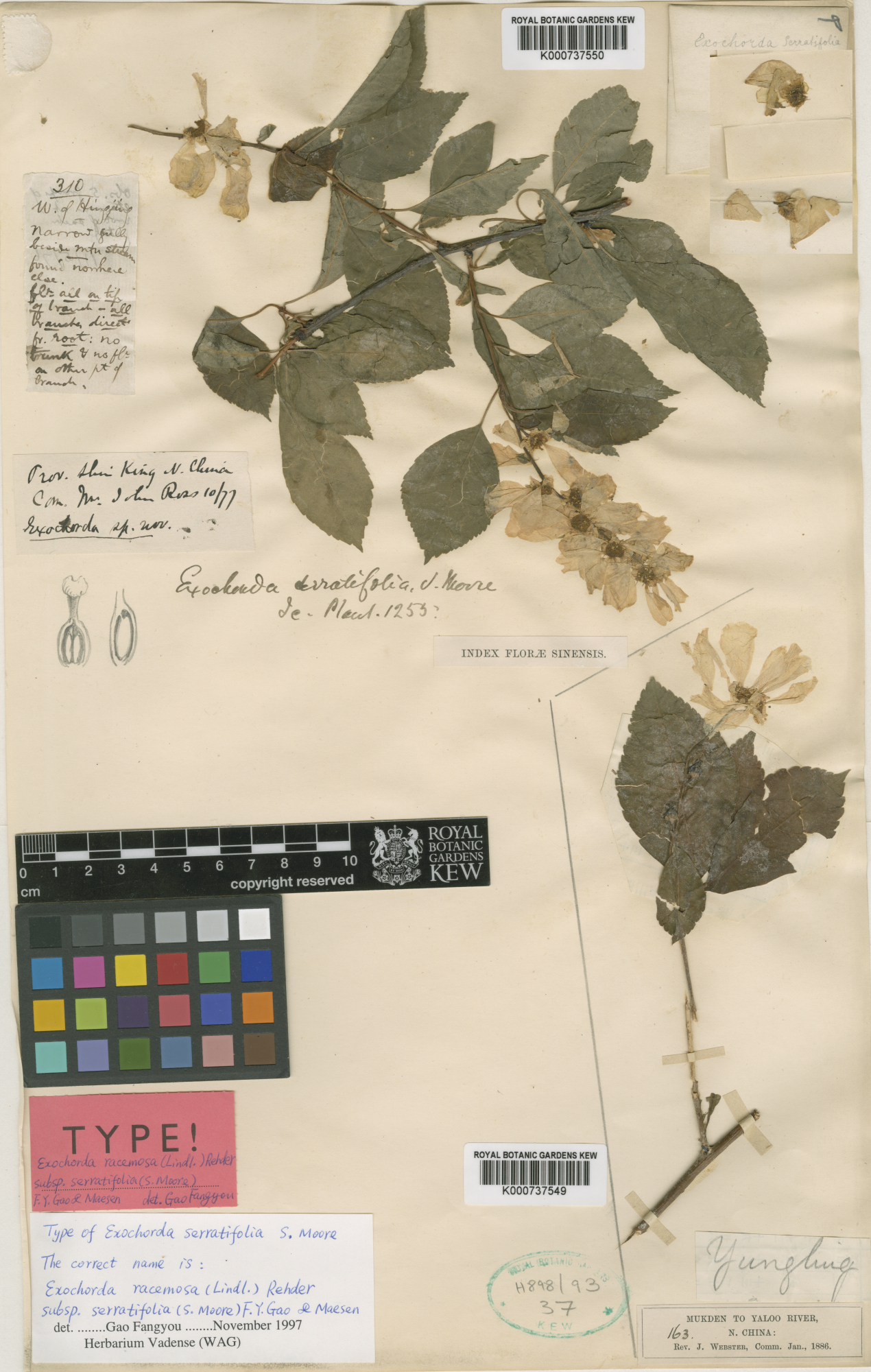

가침박달의 학명 Exochorda serratifolia S.Moore는 영국 식물학자인 Spencer Le Marchant Moore(1850~1931)가 중국 요녕성(辽宁省) 안산시(鞍山市)의 천산(千山)에서 스코틀랜드 선교사인 John Ross(1842–1915)가 1876년 채집한 표본을 대상으로 1877년 명명한 것이다. 채집가인 존 로스는 중국 선양에 머물면서 한글로 된 최초의 성경을 1887년 출판한 사람이기도 하다. 여기서 종소명 serratifolia는 잎 가장자리에 톱니가 있다는 뜻이다. 아닌 게 아니라 가침박달과 모식종인 진주가침박달의 가장 뚜렷한 차이점은 잎이 넓고 길며 그 중앙 이상 부분에 예리한 거치가 있다는 점이다. 가침박달 또한 통합론자들은 1998년 중국 식물학자인 Gao Fang You(1964~ )와 네덜란드 식물학자인 Laurentius Josephus Gerardus van der Maesen(1944~ )가 모식종인 진주가침박달의 아종으로 명명한 학 Exochorda racemosa subsp. serratifolia (S.Moore) F.Y.Gao & Maesen로 표기한다. 그리고 우리나라에는 털가침박달이라고 1928년 일본 식물학자인 나카이 다케노신(中井猛之進, 1882~1952)이 가침박달의 변종으로 명명한 학명 Exochorda serratifolia S.Moore var. oligantha Nakai로 등록된 종이 있는데 국제적으로는 이를 모두 원종인 가침박달에 통합하고 있다. 털가침박달은 잎 뒷면에 털이 많아서 우리이름은 그렇게 붙였으나 나카이가 명명한 변종명 oligantha는 영어로 Few flowers 즉 꽃이 적다는 뜻이라서 직접적으로 털의 유무와는 무관하다. 하나의 꽃차례에 3~6송이가 모여서 피는 가침박달과는 달리 털가침박달은 겨우 1~2송이씩 모여서 피기 때문이다. 털가침박달은 황해도와 함경도에서 자생한다는데 남한에는 자생지가 없는 것 같다.

모식표본이 채집된 요녕성 외에 하북성에서도 이 수종이 자생하는 중국에서는 이를 치엽백견매(齿叶白鹃梅)라고 부르거나 예리한 거치가 있다고 예치백견매(锐齿白鹃梅)라고 부른다. 또한 중국에서는 가침박달의 잎이 느릅나무잎을 닮았다고 유엽백견매(榆叶白鹃梅)라고도 부른다. 백견매라는 이름은 중국 수목학자인 진영(陈嵘, 1888~1971)선생이 1937년 발간한 중국수목분류학(中国树木分类学)에서 모식종인 진주가침박달을 지칭하기 위하여 처음 붙인 이름이다. 나중에 찾아보니 그 이전에는 가침박달을 중국에서는 진주화(珍珠花)나 용백화(龙柏花) 또는 견자화(茧子花) 등으로 불렀다고 한다. 특히 명나라 태조 주원장의 아들인 주숙(朱橚, 1361~1455)이 저술한 기근(飢饉)시 대용식물을 소개한 책인 구황본초(救荒本草)에 하남성 남양부(南阳府)와 안휘성 마안산(马鞍山)에서 나는 용백아(龙柏芽)의 백화(白花)와 소엽(小叶) 그리고 눈아(嫩芽)를 식용 가능한 구황식물로 기록하고 있다. 지역적으로 봐서는 지랄드가침박달일 가능성이 높지만 그 잎이 처음 나올 때 참나무(橡栎) 잎을 닮았다고 묘사하고 있어 이를 치엽백견매(齿叶白鹃梅)로 추정하는 사람들도 있다. 여하튼 중국에서는 현재도 가침박달의 잎을 차로 화아와 새순을 나물로 쓰는 고장이 있다. 예를 들면 섬서성(陝西省) 동천(铜川)시 진로(陈炉)지역에서는 용백아차를 개발하여 지역특산물로 상품화하고 있다. 그런데 일본에서는 가침박달의 잎이 느릅이 아니라 버들잎을 닮았고 꽃은 벚꽃(?)을 닮았다고 야나기자쿠라(ヤナギザクラ) 즉 유앵(柳桜)이라고 불러 모식종인 진주가침박달을 16세기 전설적인 다도(茶道) 대가의 이름에서 온 이휴매(利休梅)라고 부르는 것과는 비교된다.

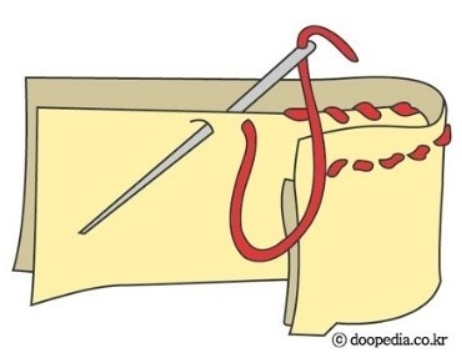

그럼 이제부터 우리 이름 가침박달에 대하여 파악해 보자. 가침박달은 1925년 정태현선생이 평남 맹산에서 채집한 표본은 남아 있는데 이상하게 1937년 발간된 조선식물향명집에는 수록되어 있지 않다. 그 후 1942년 정태현선생이 펴낸 조선삼림식물도설에 맹산 지역의 방언이라며 가침박달이라는 이름으로 처음 등재된다. 가침박달 열매 모양이 특이하기에 속명과 마찬가지로 우리나라 이름도 열매의 모양에서 온 것이다. 5개의 돌출된 능각이 모여서 거꾸로 된 원추형을 이루고 있는데 능각 끝부분의 모습이 마치 바느질에서의 감침질을 연상시키기에 가침박달이 되었다고 한다. 그런데 가침은 이해가 되는데 박달이 왜 뒤에 붙었는가에 대하여는 시원한 풀이가 없다. 일반적으로 나무가 단단하여 박달이라고 붙었다고 하는데 키가 주로 2~3m 최대 5m까지만 자라는 관목인 가침박달 나무를 본 사람이라면 키가 무려 10~30m까지 자라는 대교목인 박달나무와 그 목재의 단단함을 비교한다는 것 자체가 전혀 어울리지 않는다는 것을 안다. 전형적인 떨기나무 형태로 자라는 관목인 가침박달은 개화기에 보면 잎과 꽃만 보이지 겨우 손가락 만한 가늘고 연약한 줄기는 잘 보이지도 않는데 무슨 목재의 단단함이 이 수종의 대표적인 특성으로 떠올랐겠는가 말이다. 따라서 재질이 단단하여 박달이 되었다는 설은 결코 납득하기 어렵다.

박달나무는 한자로 단(檀)이라고 쓰는데 이 단(檀)을 우리나라에서는 엉뚱하게 자작나무속 박달나무를 뜻하는 한자로 쓰고 있지만 정작 중국에서는 다르다. 중국에서는 워낙 여러 사람이 다양한 나무를 지칭하는 용어로 썼기에 일정하지 않지만 주로 재질이 단단한 콩과의 황단나무(黄檀)나 자단향(紫檀) 그리고 느릅나무과의 청단(青檀)을 지칭하거나 향이 좋은 야자나무과의 백단향(檀香) 등을 지칭한다. 이들은 모두 우리나라에서 대표적으로 檀(단)이 뜻하는 자작나무과의 박달나무와는 거리가 멀다. 그리고 우리나라 사전에는 단(檀)이 참빗살나무를 뜻한다고도 풀이하고 있는데 이는 일본에서 화살나무속 소교목인 참빗살나무를 마유미(マユミ)라고 부르고 한자로 진궁(真弓)이라고도 쓰지만 주로 단(檀) 또는 단궁(檀弓)이라고 쓰기 때문에 그런 풀이가 우리나라 사전에도 등재된 것이다. 참빗살나무의 재질이 단단하면서도 유연성이 있어 일본에서 과거 활의 재료로 쓰였고 도장의 재료나 빗의 재료로도 쓰였다. 그래서 우리나라에서는 주로 대나무나 박달나무로 촘촘한 빗 즉 참빗을 만들었기에 딱히 머리빗의 재료로 쓴 적은 거의 없지만 일본을 따라서 참빗살나무라는 이름을 붙인 것으로 보인다. 그리고 중국 문헌 즉 후한서 동이전 예(后汉书·东夷传·濊)에 나오는 낙랑의 단궁(檀弓)은 과연 어느 나무로 만들었는지 궁금하다. 여하튼 바로 여기서 드디어 우리가 찾던 가침박달의 어원이 밝혀진다. 일본서 박달나무 즉 단(檀)이라고 쓰는 바로 참빗살나무의 열매가 우리나라나 일본에서 자생하는 나무 중에서는 열매가 가침박달의 열매와 가장 비슷하기 때문이다. 다만 참빗살나무(檀) 열매에 비하여 능각이 더 두드러지게 돌출하여 마치 재봉선 같은 이음새 모양을 하기 있기에 감침질한 박달나무(檀)라는 이름을 붙인 것으로 풀이된다. 그렇다면 이 이름은 자생지인 평남 맹산 지역의 방언이 아니라 참빗살나무의 일본 이름이 박달(檀)이라는 것을 아는 정태현선생 등 식물학계 사람이 붙인 이름으로 보인다.

등록명 : 가침박달

학 명 : Exochorda serratifolia S.Moore

이 명 : Exochorda racemosa subsp. serratifolia (S.Moore) F.Y.Gao & Maesen

이 명 : Exochorda serratifolia S.Moore var. oligantha Nakai(털가침박달)

분 류 : 장미과 가침박달속 낙엽 관목

원산지 : 우리 자생종, 중국 요녕성 하북성

중국명 : 치엽백견매(齿叶白鹃梅) 유엽백견매(榆叶白鹃梅) 용백아(龙柏芽)

일본명 : 야나기자쿠라(ヤナギザクラ) 즉 유앵(柳桜)

수 고 : 1~5m

줄 기 : 소지 원주형, 무모, 유시 홍자색, 노시 암갈색

동 아 : 난형, 선단원둔, 무모 근무모, 자홍색

엽 편 : 타원향 장원도란형

잎크기 : 5~9 x 3~5cm

잎모양 : 선단급첨 원둔, 기부설형 관설형, 중부이상 예거치, 하면 전연

잎면모 : 유엽 하면 유모, 노엽 양면 무모

잎 맥 : 우상망맥, 측맥 호형

잎자루 : 길이 1~2cm, 무모

탁 엽 : 무

화 서 : 총상화서, 4~7송이, 무모

꽃자루 : 2~3mm

꽃지름 : 3~4cm

꽃받침 : 천종상, 무모, 악편 3각란형, 선단급첨, 전연, 무모

화 판 : 장원형 도란형, 선단미요, 기부 긴 갈퀴, 백색

수 술 : 25매, 화반 가장자리 착생

화 사 : 극단

심 피 : 5, 화주 분리

열 매 : 삭과 도원추형, 척릉, 5실, 무모

개화기 : 4~5월

결실기 : 7~8월

내한성 : 영하 34도

'장미과 아몬드아과 > 가침박달족' 카테고리의 다른 글

| 1873 오임레리아 케라시포르미스 - 인디언자두 (0) | 2023.07.18 |

|---|---|

| 1871 큰꽃가침박달 '더 브라이드' (2) | 2023.07.14 |

| 1869 코롤코위가침박달 – 진주가침박달에 통합 (1) | 2023.07.10 |

| 1868 윌슨가침박달 - 녹병백견매 (1) | 2023.07.10 |

| 1867 지랄드가침박달 - 홍병백견매(红柄白鹃梅) (1) | 2023.07.10 |