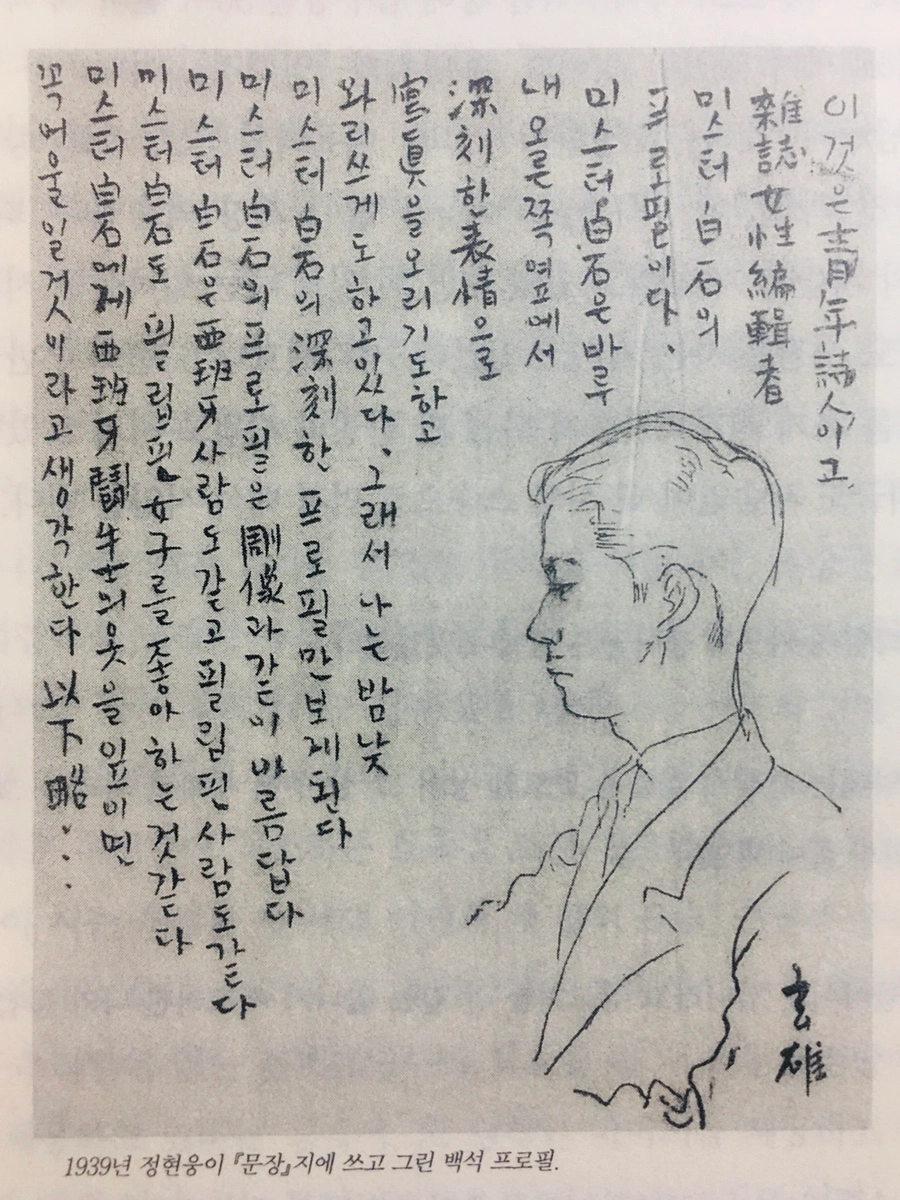

백석시인은 1912년 평안북도 정주군 갈지면 익성리에서 태어나 오산학교를 다녔는데 그 학교는 독립선언서에 서명한 민족대표 33인 중 한 명인 남강(南崗) 이승훈(李昇薰, 1864~1930)선생이 설립하였으며 조만식(曺晩植) 홍명희(洪命熹) 염상섭(廉尙燮) 김억(金億) 같은 유명한 분들이 교사로 재직하였고 시인 김소월과 화가 이중섭 및 독립운동가 김홍일장군 등을 배출한 명문이다. 그러다가 백석은 조선일보 1930년 신춘문예에 단편소설 ‘그 모(母)와 아들’로 당선되어 그 장학금으로 일본 청산학원대학 전문부 영어사범과를 졸업한 후 1934년 귀국하여 조선일보에 입사하였다가 1935년 시 ‘정주성’을 발표하면서 시인의 길을 걸은 사람이다. 그러다가 만주에 가서 일제치하 만주국 공무원으로 일하다가 해방 후 신의주에 와서 유동이라는 동네에 목수 박시봉이라는 사람의 집에 세들어 살면서 남한에 있던 친구인 소설가 허준(許俊)에게 보낸 편지에 들어 있던 제목도 없던 시를 나중에 허준에 의하여 그 주소를 제목으로 하여 1948년 ‘학풍’에 발표된 시가 바로 '남신의주(南新義州) 유동(柳洞) 박시봉방(朴時逢方)'이다.

남신의주(南新義州) 유동(柳洞) 박시봉방(朴時逢方) – 백석(白石)

어느 사이에 나는 아내도 없고, 또,

아내와 같이 살던 집도 없어지고,

그리고 살뜰한 부모며 동생들과도 멀리 떨어져서

그 어느 바람 세인 쓸쓸한 거리 끝에 헤매이었다.

바로 날도 저물어서,

바람은 더욱 세게 불고, 추위는 점점 더해 오는데,

나는 어느 목수(木手)네 집 헌 삿을 깐,

한 방에 들어서 쥔을 붙이었다.

이리하여 나는 이 습내 나는 춥고, 누긋한 방에서,

낮이나 밤이나 나는 나 혼자도 너무 많은 것같이 생각하며,

딜옹배기에 북덕불이라도 담겨 오면,

이것을 안고 손을 쬐며 재 우에 뜻 없이 글자를 쓰기도 하며,

또 문 밖에 나가지도 않구 자리에 누워서,

머리에 손깍지 벼개를 하고 굴기도 하면서,

나는 내 슬픔이며 어리석음이며를 소처럼 연하여 쌔김질하는 것이었다.

내 가슴이 꽉 메어 올 적이며,

내 눈에 뜨거운 것이 핑 괴일 적이며,

또 내 스스로 화끈 낯이 붉도록 부끄러울 적이며,

나는 내 슬픔과 어리석음에 눌리어 죽을 수밖에 없는 것을 느끼는 것이었다.

그러나 잠시 뒤에 나는 고개를 들어,

허연 문창을 바라보든가 또 눈을 떠서 높은 턴정을 쳐다보는 것인데,

이때 나는 내 뜻이며 힘으로, 나를 이끌어 가는 것이 힘든 일인 것을 생각하고,

이것들보다 더 크고, 높은 것이 있어서, 나를 마음대로 굴려 가는 것을 생각하는 것인데,

이렇게 하여 여러 날이 지나는 동안에,

내 어지러운 마음에는 슬픔이며, 한탄이며, 가라앉을 것은 차츰 앙금이 되어 가라앉고,

외로운 생각만이 드는 때쯤 해서는,

더러 나줏손에 쌀랑쌀랑 싸락눈이 와서 문창을 치기도 하는 때도 있는데,

나는 이런 저녁에는 화로를 더욱 다가 끼며, 무릎을 꿇어보며,

어니 먼 산 뒷옆에 바우 섶에 따로 외로이 서서,

어두워 오는데 하이야니 눈을 맞을, 그 마른 잎새에는,

쌀랑쌀랑 소리도 나며 눈을 맞을,

그 드물다는 굳고 정한 갈매나무라는 나무를 생각하는 것이었다.

본명이 백기행(白夔行, 1912~1996) 또는 백기연(白夔衍)이라는 그는 신의주에 잠시 머물다가 고향인 정주로 돌아간 다음 고당(古堂) 조만식(曺晩植, 1883~1950)선생의 비서가 되어 김일성의 러시아어 통역을 맡았으며 1947년에는 북조선 문학예술총동맹 외국문학 분과위원으로 활동하면서 주로 러시아 문학을 번역하는 일에 매진하였다. 그러다가 1950년대 말까지 아동문학에 관여하였으나 사상성의 부족을 이유로 비판을 받아 말년에는 협동농장에서 일을 하다가 1996년 사망한 것으로 알려졌다. 그러니까 말하자면 그는 해방 전 남한에서 활동한 적은 있으나 월북한 시인은 아니고 원래 이북 사람이며 북한이 공산화 될 때 월남하지 않고 계속 남았던 사람이라는 말이다. 그 후 남북한 교류가 시작되면서 1988년 북한 문학 작품이 해금되면서 남한에서 재조명되면서 각광을 받기 시작하여 백석 마니아들이 우후죽순으로 생겨나기 시작하였는데 시인 신경림과 시인 안도형 같은 분들이 대표적인 인물이다. 한 때 세간에는 일반인들이 가장 좋아하는 시인은 김소월과 윤동주이고 시인들이 가장 좋아하는 시인은 백석이라는 말도 있었을만큼 백석 붐이 일었었다. 특히 위 시는 2024년 상반기 창비·문학과지성사 시선 출신 시인 80명이 선정한 지난 100년간 가장 좋아하는 국내시로 뽑혔다고 하니 지금도 백석의 인기는 여전해 보인다.

수목을 탐구하는 낙은재가 뜬금없이 백석의 시를 거론한 이유는 그의 작품 남신의주(南新義州) 유동(柳洞) 박시봉방(朴時逢方)의 마지막 구절 ‘그 드물다는 굳고 정한 갈매나무라는 나무를 생각하는 것이었다.’에 갈매나무가 등장하기 때문이다. 시를 들여다 보면 비록 임시 거처이기는 하지만 해방이 되어 만주에서 급하게 귀국하여 신의주 남의 집 헛간 같은 데서 홀로 머물면서 외롭게 지내는 구차한 현실에 직면하여 먼 산 암벽에 외로이 서서 눈을 맞고 서 있는 굳고 정한 갈매나무를 보면서 의지를 불태우는 것 같은데 이를 두고서 많은 사람들이 시인은 절망적인 현실을 극복하려는 의지를 갈매나무로 표현하였다고 설명한다. 글쎄 막 해방이 되었는데 뭘 그렇게 절망적인지는 잘 이해되지 않는다. 하지만 갈매나무야 말로 백석의 모든 시를 관통하는 이미지라고 했다는 백석 추종자인 신경림 시인의 말은 공감이 간다. 그런데 대부분의 사람들이 갈매나무를 본 적이 없기에 갈매나무가 굳고 정한 나무이겠거니 하면서 넘어가겠지만 실제로 갈매나무를 본 사람들은 적잖이 실망하게 된다. 왜 하필이면 이 나무를? 하면서 말이다. 그렇게 아름답지도 않고 수세가 굳세지도 못하고 웅장하게 크게 자라는 나무도 아닌데 하필이면 갈매나무로 표현하였을까 하고 의문을 품는다. 그래서 오죽하면 시인이 다른 나무를 갈매나무로 착각하였을 것이라는 엉뚱한 주장까지 나온다.

그래서 갈매나무속 수종들의 탐구를 마무리하면서 백석 시인이 왜 하필이면 못생긴 갈매나무를 지목하였는지에 대한 나름대로의 해석을 피력하기 위하여 이 글을 쓰는 것이다. 우선 결론적으로 백석이 잘 모르거나 착각하여 갈매나무라고 한 것은 절대 아니라고 본다. 왜냐하면 영어와 일어 러시아어 중국어 등 여러 외국어에 능통하였던 천재 시인 백석은 식물에 관하여도 깊은 지식을 가졌던 것으로 보여 아래와 같은 탕약이라는 제목의 시도 쓴 적이 있다. 삼(蔘)과 숙호(熟芐, 熟地黃) 모란(牡丹) 백복령(白茯苓) 마(山藥) 그리고 택사(澤瀉) 등 한약재들을 언급한 것으로 봐서는 절대 식물에 관심이 없거나 무지한 분이 아니다.

탕약 – 백석

눈이 오는데

토방에서는 질화로 우에 곱돌탕관에 약이 끓는다

삼에 숙변에 목단에 백복령에

산약에 택사의 몸을 보한다는 六味湯이다.

약탕관에서는 김이 오르며 달큼한 구수한 향기로운 내음새가 나고

약이 끓는 소리는 삐삐 즐거웁기도 하다.

그리고 다 달인 약을 하이얀 약사발에 밭어놓은 것은

아득하니 깜하야 萬年 옛적이 들은 듯한데

나는 두손으로 고히 약그릇을 들고 이 약을 내인 옛사람들을 생각하노라면

내 마음은 끝없이 고요하고 맑아진다.

그렇다면 이제 왜 갈매나무가 그 시에 적합한 수종인지에 대하여 파악해 보자. 우선 갈매나무는 우리 국민들은 잘 모르고 있지만 실제로는 국내에 자생하는 종이 무려 9종이나 된다. 물론 소나무나 참나무와 같이 흔하게 보이는 수종은 아니지만 찾아보면 그리 어렵지 않게 가끔 볼 수 있는 나무이다. 그런데 왜 우리가 잘 모를까? 그 이유는 우선 주로 키가 작은 관목인 데다가 국내에서는 그 쓰임새가 잘 알려지지 않았기에 그다지 쓸모 있는 나무가 아니기 때문이다. 그런데 갈매나무가 무려 50여 종이나 자생하는 중국에서는 갈매나무들이 비록 관상용 수종은 아니지만 매우 다양한 쓰임새가 있기에 아주 귀한 나무로 인식하고 있다. 특히 해방 전에 백석이 공무원으로 근무하였다는 만주에는 서리(鼠李)라고 하는 갈매나무와 소엽서리(小叶鼠李)라 불리는 돌갈매나무 오소리서리(乌苏里鼠李)인 참갈매나무 그리고 조선서리(朝鲜鼠李)로 불리는 털갈매나무와 동북서리(东北鼠李)로 불리는 만주짝자래나무도 있고 금강서리(金刚鼠李)로 불리는 산갈매나무도 있어 갈매나무가 매우 흔한 지역이다. 이들 중 시인 백석에게 강한 느낌을 준 수종이 정확하게 뭔지는 몰라도 대부분 비슷한 외형에 대동소이한 효용이 있기에 종은 크게 문제되지 않는다. 우선 갈매나무들은 외형이 늘씬한 큰 나무도 아니고 줄기가 결코 곧게 자라는 것도 아니고 꽃은 거의 존재감이 없고 열매는 나름대로 볼만은 하지만 그렇다고 아주 아름다운 것은 아니다. 그런데 왜 백석이 이 수종을 본인의 처지에 비유하였을까?

중국에서 갈매나무들이 귀한 대접을 받는 이유는 알고 보면 한 둘이 아니다. 우선 첫 째로 갈매나무들은 중국에서 가장 오래된 의서인 신농본초경에서부터 수록될 정도로 일찍이 그 효능이 입증된 약재라는 것이다. 본초강목에 언급된 효능은 청열거화(清热祛火) 이습해독(利湿解毒) 살충(杀虫)에 효능이 있다는 것이다. 그 외에도 배앓이 치료제 구충제 나병 치료제 및 창상이나 변비 치료에도 효능이 있고 특히 소나 말의 피부가 곪아 터지면서 벌레가 생긴다는 고질병인 우마창중생충(牛马疮中生虫)의 특효약으로 활용되었는데 과거에 소나 말이 현대의 농기계와 자동차의 역할을 하였고 특히 전쟁에서 결정적인 역할을 하였다는 점을 감안하면 이 또한 대단하게 중요한 용도가 아닐 수가 없다. 두 번째는 꽃이 아름답지는 않지만 개화기간이 길어 밀원식물로서의 역할이다. 세 번째는 황색이나 녹색의 염료로 쓰이는데 특히 냉염법(冷染法)에 의한 진한 녹색의 염료 추출은 거의 독보적인 재료로서의 역할을 했다. 이 냉염법은 우리나라에도 전래되어 조선시대 관리들의 복장 염료로 썼다고 한다. 네 번째는 석유가 없던 시절 열매로는 기름을 짜서 윤활유 등으로 썼다. 다섯 번째는 잎과 수피로는 접착제도 만들었다고 한다.

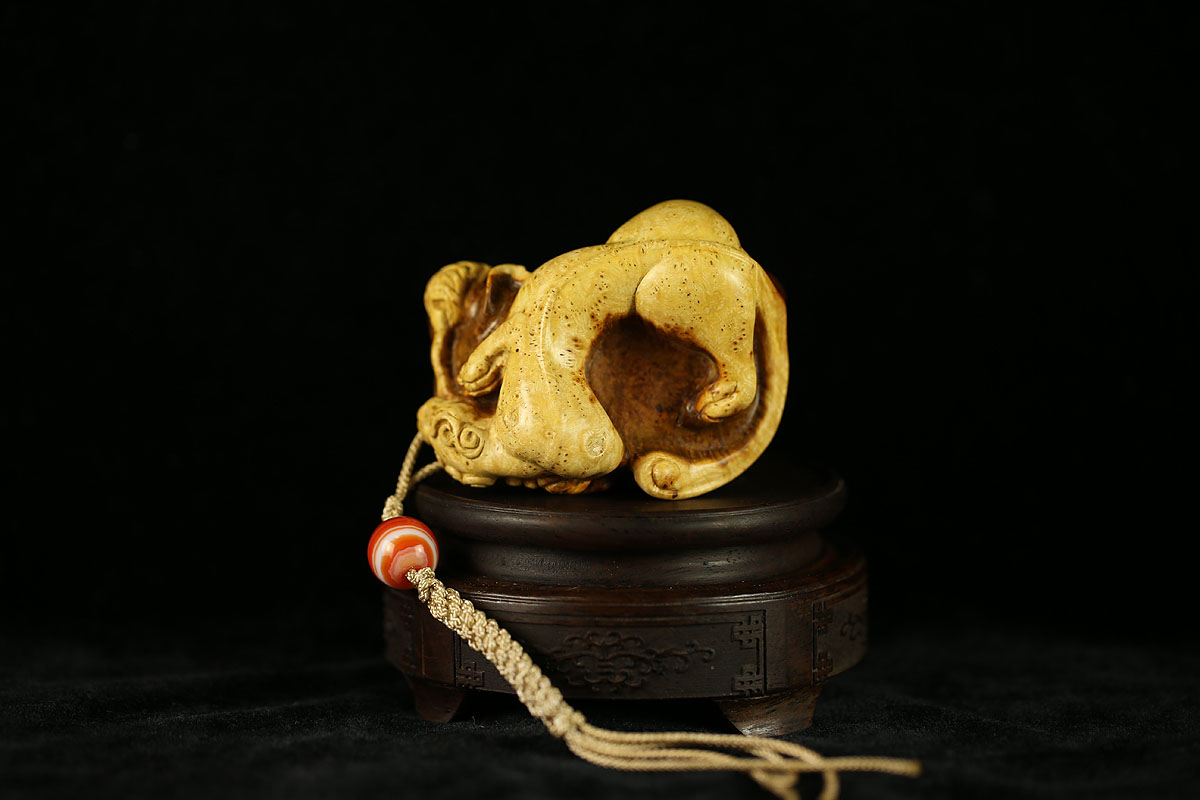

그리고 마지막으로 여섯 번째는 재질이 매우 단단하고 치밀하여 견실한 목재로서 농기구나 고급 조각재로 활용되었다고 한다. 특히 마리흘탑(麻梨疙瘩)으로 불리는 울퉁불퉁한 혹(疙瘩)같이 생긴 뿌리는 색상이 아름답고 재질이 매우 단단하여 북방의 자단(黄花梨)으로 불리며 염주나 담뱃대 지팡이 호로병 등 각종 공예품 조각에 활용되었기 때문이다. 바로 이 점을 만주에서 근무하였던 백석 시인이 제대로 간파하고 있었던 것으로 보인다. 자단(紫檀)이란 원래 중국에서 남방에서 자라는 콩과 자단속 교목인 Pterocarpus indicus를 지칭하는 말이지만 점차 자주색을 띠는 재질이 단단한 고급목재를 통칭하는 용어로 쓰이고 있다. 예를 들면 황궁의 용상 등을 주로 자단으로 제작하였다고 한다. 비록 사이즈는 작지만 자단에 비유되는 최고급 목재 즉 북방의 자단으로 불리는 나무가 바로 갈매나무 뿌리혹인 것이다. 게다가 중요한 것은 갈매나무들의 겉모습이 매우 볼품 없다는 것이다. 그러니까 비록 외형은 초라하기 짝이 없지만 보이지 않는 땅속에서 드물게 생기는 뿌리혹은 엄청난 고가의 최고급 목재라는 반전이 있으므로 바로 이 점을 시인 백석이 잘 알고 있었던 것이다.

중국에서는 목재로서의 갈매나무 즉 서리(鼠李)의 특장점을 다음과 같이 꼽고 있다.

1. 밀도와 경도가 높고 손톱으로 긁어도 흔적이 없으며 비중이 높아 물에 잠긴다.

2. 불에 잘 타지 않는다. (연소점이 높음)

3. 무늬가 일정하지 않다.

4. 광택 등 표면 손질하기가 쉽다.

5. 표면이 연한 색상이다.

그리고 중국에서는 갈매나무가 좋은 재질이 되기 위한 조건을 다음과 같이 설명한다.

1. 뿌리혹은 둥글수록 좋고 하나만 생성되어야 무늬가 좋다.

2. 색깔은 검을수록 밀도는 높을수록 나무의 나이는 많을수록 좋다.

3. 생육환경이 열악할수록 좋다.

4. 마을과 가까워 밟히고 잘리는 등 구박 받고 자란 것이 좋다.

5. 석회암에서 지대에서 자란 것이 잡석 사이에서 자란 것보다 좋다.

6.독근이 비교적 무늬가 가지런하고 완전하다.

따라서 갈매나무의 특징을 제대로 파악하는 한편 좋은 재목이 되려면 열악한 환경에서의 고된 삶의 과정을 거쳐야 한다는 것을 알고 있었던 백석 시인은 비록 그 당시 본인의 처지가 가족도 없고 집도 없고 남의 집 춥고 습한 방에서 화롯불이나 얻어서 쬐는 형편이지만 실제로는 속은 갈매나무 중에서도 드물게 생성되는 뿌리혹과 같이 그 재질이 굳고 즉 견경(堅硬)하고 문리(纹理)가 정(精)하다고 즉 거칠지 아니하고 매우 곱다라고 표현한 것으로 판단된다. 실제로 중국에서는 갈매나무의 무늬를 세밀균균(细密均匀)하다고 표현한다. 하지만 이 시에서 토로한 그의 기개와는 달리 북한 공산치하에서 결코 그의 진가를 끝내 제대로 보여주지 못하고 협동농장에서 세월을 보내며 다시는 문학 활동을 하지 못하고 생을 마감한 것 같아서 정말 안타까울 뿐이다.

'기타 과 식물 > 갈매나무과' 카테고리의 다른 글

| 2110 오리갈매나무 – 산황나무속 모식종 (0) | 2025.03.31 |

|---|---|

| 2109 산황나무 - 갈매나무속이 아닌 산황나무속 (2) | 2025.03.30 |

| 2107 나카하라갈매나무 (0) | 2025.03.28 |

| 2106 연밥갈매나무 - 중국 동록(凍綠)에 통합될 처지에 있는 특산식물 (0) | 2025.03.27 |

| 2105 좀갈매나무 – 잎이 가장 작고 어긋나는 한라산 특산수종 (0) | 2025.03.26 |