학명 Michelia compressa로 등록된 초령목은 원래 일본 고유종으로 알려졌으나 나중에 우리나라 제주도나 홍도 흑산도 등에서 발견되어 이제는 우리 자생종으로 분류되는 상록성 목련이다. 원래 우리나라에도 다녀간 유명한 러시아 식물학자 Carl Maximowicz(1827~1891)가 일본에서 발견하여 1872년 목련속으로 분류하여 Magnolia compressa Maxim.라고 명명한다. 그러다가 미국 하버드대 Charles S. Sargent(1841~1927)교수에 의하여 1893년 Michelia속으로 변경되어 Michelia compressa (Maxim.) Sarg.라는 학명으로 재명명된다. 이 학명이 현재 우리나라에 등록되어 있는 것이다. 하지만 최근에 목련과 속들의 통합바람이 불어 대통합론자들이나 Michelia속 마저도 목련속에 통합시키고 있는 중통합론자들은 이를 목련속을 분류하여 당초 막시모비치가 명명한 학명을 다시 쓰고 있다. 따라서 이 초령목은 분리론자들은 Michelia속으로 통합론자들은 Magnolia속으로 서로 다르게 분류하고 있는 것이다. 종소명 compressa는 편평하거나 압축되었다는 뜻인데 뭐를 말하는지는 명확하지 않다. Michelia속은 1753년 린네가 식물분류학을 창설하면서 신설한 속으로 진균 포자를 처음 발견한 세균 전문 이탈리아 식물학자 Pietro Antonio Micheli(1679~1737)의 이름을 기려서 명명한 것이다. 나중인 1930년 일본학자가 대만에서 초령목의 변종을 발견하고 이를 Michelia compressa var. formosana Kaneh.으로 명명한다. 또 다른 일본학자들이 1934년에 이를 아예 독립된 종으로 승격시켜 Michelia formosana (Kaneh.) Masam. & Suzuki로 재명명한 바 있었는데 바로 그 학명이 우리나라에 현재 국명 대만초령목으로 등록되어 있다. 하지만 국제적으로는 이를 독립된 종이나 변종으로 보지 않고 초령목 원종에 통합시켜 분류한다. 따라서 당초 일본에서만 자생하는 것으로 알려졌던 초령목이 우리나라 남부에서도 대만에서도 자생하는 수종이 된 것이다.

우리나라와 일본에서 자생하는 목련 중에서는 유일하게 상록수이며 키가 15m 이상 자라는 이 교목의 이름 초령목을 한자로 招靈木이라고 쓴다. 글자 그대로 영혼(靈魂)을 부르는 나무라는 뜻이다. 아름다운 목련에다가 왜 이런 께름칙한 이름을 붙였는지 궁금하다. 이 이름은 1966년 이창복의 한국수목도감에 근거한다. 그리고 이창복박사는 1980년에 와서 대한식물도감에서 귀신나무라는 이명까지 추가를 한다. 마치 그가 처음 붙인 초령목(招靈木)이라는 이름을 이해하기 쉽게 친절하게 설명한 것처럼 보인다. 그래서 초령목은 그야말로 귀신을 부르는 나무가 된 것이다. 우리 조상들이 귀신을 부를 때 언제 이 나무를 사용하였더란 말인가? 설혹 우리나라 어떤 지방에서 이런 풍습이 있었더라도 멀쩡한 나무에다가 귀신나무 또는 귀신을 부르는 나무라는 이름을 붙인다는 것은 바람직해 보이지는 않는다. 그런데 알고 보니 그건 아닌 것 같다. 명명 당시는 이 수종이 우리 자생종으로 파악되지 않았던 것이다. 실제로 우리나라 자생지 확인은 처음 흑산도에서 성목이 발견되어 1992년 천연기념물로 지정되었으나 곧 고사하여 2001년 천연기념물에서 해제되고 만다. 그리고 제주도 서귀포 효돈천계곡에서 2003년에 다시 발견되었으나 이 또한 고사하였다고 한다. 그래서 그 후손들이 자라고는 있으나 제대로 꽃이 피는 성목은 거의 없다고 한다. 그렇다면 이 수종에 초령목이라는 이름을 붙인 이유는 단 하나 일본 이름이 초령목(招霊木)이기 때문이다. 일본 토착 수종이므로 일본에서 예로부터 오가타마노키(オガタマノキ)라고 불려 왔는데 그 유래를 일본에서도 정확하지는 않아 다수 설이 있지만 오기타마노키(オギタマノキ)로 발음되는 초령목(招霊の木)이 전와된 것이 아닌가 하고 추정한다. 그래서 발음은 오가타마노키라고 하면서 한자 표기는 초령목(招霊木)이라고 하는 것이다.

그래서 우리 이름은 원산지 일본 이름 초령목을 그대로 따른 것이 분명하다. 그리고 일본에서 이 나무를 신사나 사찰에 많이 심으며 신목(神木)이라고도 하기에 신목(神木)을 글자 그대로 풀어서 귀신나무라는 이명도 추가한 것으로 보인다. 그럼 결국 귀신을 부르는 것은 일본인들인데 우리까지 그렇게 부를 필요가 있나 싶어 마땅하지는 않지만 그래도 여기까지는 이해할 수 있다. 그런데 문제는 그 다음이다. 전세계 Michelia속 50여 수종 중 40여 종이 자생하는 중국에는 초령목(招霊木)이란 이름은 전혀 없다. 초령목이란 이름은 완전하게 일본에서 독창적으로 붙인 이름이기 때문이다. 중국에서는 반쯤 개화한 꽃 모습이 흡사 묘령의 아가씨가 웃음을 머금고 있는 모습 같다고 함소화(含笑花)라고 한다. 음산한 일본 이름과는 전혀 다른 느낌을 주는 이름을 가진 중국 함소화들이 다수 국내에 도입되었는데 이번에는 중국 이름을 존중하기는커녕 죄다 초령목이라는 일본 이름으로 도배를 해 버린 것이다. 그것도 성이 차지 않아서 심지어는 Michelia속과는 무관한 멕시코 원산 상록 북미목련과 중국 운남 원산 상록 잡성 목련에까지 초령목이란 이름을 붙이고 만다. 초령목이 우리나라와 일본에서 자생하는 유일한 상록 목련이므로 세상의 상록 목련은 모두 초령목으로 여긴 것으로 밖에는 볼 수가 없다. 아니면 정말 눈에 귀신 밖에 보이는 것이 없거나. 그래도 속명을 초령목속이라고 하지 않고 국명이 없이 그냥 Michelia속이라고 둔 것을 그나마 다행이라고 해야 하나.

그럼 여기서 이 수종의 일본이름 초령목(招霊木)과 신목(神木)에 대하여 보다 자세히 알아보자. 알고 보면 사실 초령목이나 신목은 일본에서는 결코 그렇게 음산한 의미를 내포하고 있는 것은 절대 아니고 오히려 신성시되는 뜻을 가지고 있다. 우리 국어 사전에 초령(招霊)이라는 단어는 없다. 우리뿐만 아니라 중국과 일본 사전에도 그런 단어는 없다. 다만 죽은 사람의 영혼을 부른다는 뜻의 용어는 3국 공통으로 초혼(招魂)이라고 할 뿐이다. 김소월의 시와 윤명선작사 장윤정의 노래로 유명한 바로 그 초혼(招魂)을 말한다. 그럼 일본에서는 이 나무가 정말 귀신을 불러오는 나무라면 왜 초혼목(招魂木)이라고 하지 않고 초령목이라고 하였을까? 그 이유는 원래 이름은 뜻을 모르는 오가타마노키(オガタマノキ)인데 여기에 발음이 비슷한 초령목(招霊木)을 갖다 붙인 것이기 때문이다. 그래서 원래 발음에 적합하게 大賀玉の木라고 쓰기도 한다. 일본에서 이를 초령목이라고 풀이하는 이유로 둘을 들고 있다. 하나는 일본 신화와 관련된 설이다. 일본의 주신(主神)이며 태양의 신인 천조대신(天照大神)이 천암호(天岩戸)라는 동굴에 은신하자 세상이 어둠에 잠기게 된다. 그 때 천전여명(天鈿女命)이라는 여신이 나타나 동굴 앞에서 이 초령목을 손에 잡고서 춤을 추자 태양의 신이 나와서 세상의 광명을 되찾았다는 전설이다. 그렇다면 여기서 초령의 령(靈)은 잡신이 아니라 바로 태양신을 말한다. 상당한 위력이 있는 설이지만 진실 여부가 불명확한 그야말로 설에 불과하다.

또 하나의 근거는 현재도 진행되고 있는 것으로 일본에서는 신사나 사찰의 제사에 반드시 신과 인간을 매개할 식물이 사용되는데 이 초령목이 그 매개체 중 하나로 쓰인다는 것이다. 일본에서 한때 메이지유신 이후 이차대전 종전 때까지 국가종교로 지정되었던 조상숭배적 민속종교인 신도(神道)는 일종의 애니미즘으로서 자연과 신을 하나로 보기 때문에 무려 800백만이나 되는 다양한 신을 받든다. 그리고 신과 인간의 연결을 제사(祭祀)로 인식하며 제사를 지내는 장소가 바로 신사(神社)인 것이다. 일본 국민 모두가 신도(神道)를 지지하는 것은 아니고 약 2/3인 8천 4백만 명 정도가 믿으며 그들은 매월 초하루와 보름 두 번씩 전국에 있는 무려 8만 5천여 개소나 되는 신사(神社)를 찾아 예를 올린다고 한다. 신사에서 제사를 지낼 때 공물(供物)을 바치는데 그 중에 매개체인 나뭇가지 묶음이 반드시 포함된다. 최근에 가장 많이 쓰이는 나무는 단연 사카키(サカキ)라고 부르는 비쭈기나무이다. 사카키라는 말 자체의 어원이 신과 인간의 경계라는 뜻인 경목(境木)이다. 하지만 일본에서는 사카키를 경목(境木)이라고 쓰지 않고 아예 나무 목(木) 자와 신(神) 자를 합하여 자기들이 만든 글자인 신(榊)이라고 쓴다. 일본에서는 식물에도 신이 깃들어 있는데 특히 하늘을 향해 가지를 곧게 뻗으며 끝이 뾰족한 나무에 신이 내리므로 초창기에는 약송(若松) 즉 어린 소나무나 오가타마노키(オガタマノキ) 즉 초령목 등이 쓰였고 최근에는 비쭈기나무(サカキ)나 사스레피나무(ヒサカキ) 후박나무(タブノキ) 생달나무(ヤブニッケイ) 반들고무나무(ガジュマル) 등도 쓰인다는데 모두 상록수들이다. 현대에 와서는 사카키 즉 비쭈기나무가 많이 쓰이는 이유는 초령목이 내한성이 약하여 관동남부 이서지방에서만 생장이 가능하므로 보다 추위에 강한 비쭈기나무를 많이 쓰는 것 같다. 이런 풍습은 일본 사찰에도 있는데 불전에는 또 다른 상록수인 붓순나무 즉 시키미(シキミ)를 주로 쓴다. 시키미 또한 일본에서 나무 목자와 불 자를 합한 글자 梻(불)을 만들어 표기하고 있다.

이와 같이 일본의 초령목은 우선 전설에서 광명을 찾기 위한 태양의 신을 부르는 나무로 쓰였고 지금 현재도 신사에서 신과 소통하는 매개체 역할을 하는 신성스러운 나무로 인식되어 신목(神木)이라고 하며 신사는 물론 일반 가정에도 상록수로 관상수를 겸하여 많이 심어 교토시 어느 신사에는 수령 800년된 고목도 있다고 한다. 그러므로 오가타마노키(オガタマノキ)가 다소 발음이 다르기는 하지만 초령목(招霊木)이라고 추정할 충분한 이유가 되는 것이다. 이렇게 신령이 나타날 때 매체 역할을 하는 것을 일본에서는 요리시로(ヨリシロ)라고 하며 한자어로는 빙대(憑代) 또는 의대(依代)라고 한다. 이는 우리나라 무속에서 굿할 때 대내림을 위한 신대와 약간 흡사한 면이 있다. 우리나라에서는 이 도구를 신대 또는 신장대(神將-)라고 하며 한자어로는 신간(神竿)이라고 한다. 우리나라서는 상록 낙엽수를 가리지 않고 물푸레나무, 참나무, 소나무 등을 신대로 쓰는데 최근에는 구하기 쉬운 대나무를 주로 쓴다고 한다. 하지만 우리 국민 누구도 소나무나 참나무 또는 대나무를 귀신나무라고 부르지는 않는다. 마찬가지로 일본에서도 초령목을 꺼리기는커녕 오히려 더 가까이 하려고 노력한다. 그래서 민간에서는 어린 나무 잎을 도안한 일본 1엔 동전의 모델을 애써 초령목이라고 생각하고 신사에서 쓰는 요령(搖鈴) 비슷한 신락령(神楽鈴)의 형상도 초령목의 꽃망울을 닮았다고 인식하고 있다. 따라서 신목(神木)이라면 몰라도 귀신(鬼神)나무라는 우리 이명은 좀 거북하지만 초령목이라는 일본 이름을 일본 도입종에다가 그대로 붙인 것은 납득이 된다. 하지만 우리나라에 초령목이라고 등록된 수종이 무려 19종이나 되는데 그 중 하나가 일본에서 신과의 매체로 사용된다고 나머지 모두를 귀신나무 또는 초령목이라고 부를 이유는 전혀 없다고 본다. 더구나 그 이름만 들어도 감미로운 향기가 연상되어 웃음을 머금게 되는 주 원산지인 중국의 아름다운 이름 함소화(含笑花)를 제쳐두고서 말이다.

일본에서는 이 수종을 오가타마노키(オガタマノキ)라고 하며 한자로 招霊木(초령목)이라고 쓰는 것 외에 발음 그대로 小賀玉の木(소하옥목)이라고 쓰거나 黄心樹(황심수)라고도 쓴다. 여기서 황심수는 중국에서 일부 함소화의 이명으로 쓰이는 말이다. 특히 일본 초령목의 변종이라고 하다가 지금은 통합된 대만함소화의 중국 별명이기도 하다. 그래서 일본에서 그렇게 쓰는 것으로 판단된다. 그 외에도 일본에서는 초령목을 トキワコブシ(토키와코부시) 즉 상록목련(常盤辛夷)이라는 뜻으로 부르며 또한 ダイシコウ(다이시코우)라고 부처님향(大師香)이라는 뜻으로도 부른다. 초령목은 그 수피와 잎 그리고 꽃에서 매우 진한 좋은 향이 나기 때문이다. 한편 중국의 본토에서는 초령목이 자생하지 않고 대만에서만 자생하는데 중국에서는 이를 대만함소(台湾含笑)라고 하며 별명으로 오심석(乌心石)과 대만백란화(台湾白兰花) 및 황심수(黄心树) 등으로 불린다. 오심석은 목재의 심재의 색상이 깊기 때문에 붙은 이름이라고 하며 대만백란화는 약재로 많이 쓰는 중국에서 백란으로 불리는 Michelia alba에 대응하는 명칭이다.

등록명 : 초령목

이 명 : 귀신나무

이 명 : 대만초령목

학 명 : Michelia compressa (Maxim.) Sarg.

이 명 : Magnolia compressa Maxim.

이 명 : Michelia compressa var. formosana Kaneh.

이 명 : Michelia formosana (Kaneh.) Masam. & Suzuki

분 류 : 목련과 Michelia속 상록 교목

원산지 : 우리 자생종, 일본, 대만

일본명 : 초령목(招霊木)

중국명 : 대만함소(台湾含笑)

수 고 : 17m

수 피 : 회갈색, 평활

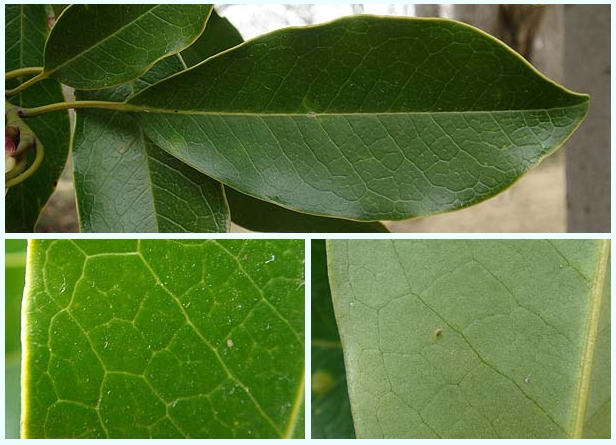

특 징 : 액아, 눈지, 엽병과 잎 양면 중륵에 갈색 평복단모

잎특징 : 박혁질, 도란상 타원형 협타원형, 선단 급단첨

잎크기 : 5~7 x 2~3cm

잎면맥 : 측맥 8~12조, 망맥 희소, 가끔 양면 약간 볼록

잎자루 : 0.8~1.2cm, 탁엽흔 무

꽃망울 : 금황색 평복견모

꽃자루 : 6~7mm, 1~2포편 탈락흔, 평복유모

화피편 : 12, 담황백색, 근기부 대 담홍색, 협도란형, 12~15 x 3~5mm

수 술 : 45매, 길이 5~6mm

꽃 밥 : 길이 3.5~4mm, 측향 개렬, 약격 신출 1~1.6mm의 장첨두

수술군 : 3mm

암술군 : 3mm 자루, 길이 4mm, 금황색세모

취합과 : 3~5cm, 골돌 장원체형 혹 난원형, 1.5~2 x 1.1~1.4cm, 배렬, 정단 단첨두

종 자 : 매심피 2~4개, 분홍색

개화기 : 2~4월

과 기 : 10~11월

용 도 : 목재 견중 문리직 결구세 불개렬 – 건축, 가구 조선 차량 농구, 조각 등

내한성 : 영하 1도

'목련과 > Michelia(함소)속' 카테고리의 다른 글

| 1062 단초령목 '실버 클라우드' - 왜성 조기 개화 품종 (0) | 2020.09.20 |

|---|---|

| 1061 단초령목 = 남아함소(南亚含笑) (0) | 2020.09.20 |

| 1060 솜털초령목 = 융엽함소(绒叶含笑) (0) | 2020.09.20 |

| 1059 모드초령목 = 중국 원산 심산함소(深山含笑) (0) | 2020.09.20 |

| 1058 금협초령목 = 금엽함소(金叶含笑) = 풀겐스초령목 (0) | 2020.09.19 |