진달래과 식물들은 거의 대부분 목본이지만 일부 소수의 초본식물도 있는데 그게 바로 우리 자생종들인 노루발속과 수정난풀속 등이다. 이들은 과거에는 별도의 독립된 노루발과로 분류되기도 하였으나 지금 현재는 진달래과로 편입되어 두 개의 아과로 분류된다. 아과별 국내 등록된 속과 종의 수는 다음과 같다.

노루발아과 Pyroloideae : 노루발속(5) 새끼노루발속(1) 매화노루발(속1) 홀꽃노루발속(1) 모두 4속 8종(원종 기준)

수정난풀아과 Monotropoideae : 수정난풀속(2) 나도수정초속(1) 모두 2속 3종(원종 기준)

그 모습이 특이하기 짝이 없는 수정난풀은 말할 것도 없고 다년생 초본인 노루발도 진달래과 수종들과는 이질감이 느껴지는데 이를 진달래과로 분류하는 이유에 대하여는 간단하게 알 수는 없으나 노루발아과의 경우는 꽃받침과 꽃잎이 5수성이고 수술이 10개이며 열매가 삭과라는 점이 작용하였을 것 같다. 그래도 많은 식물학자들이 논쟁하다가 결국 최신 유전자 분석에 의하여 최종적으로 진달래과로 편입되었다고 하니 더 이상 겉모습에 대한 느낌이나 차이점 따위는 언급할 필요가 없을 듯하다. 이들 두 개 아과의 식물들은 중국 등 일부에서는 초본같이 생긴 반관목(半灌木)이라고도 말하지만 우리나라와 일본에서는 모두 상록 다년생 초본으로 분류하는데도 이를 탐구하는 이유는 등록된 11종 모두 우리 자생종이며 숫자가 많지 않기도 하지만 식물 자체가 나름대로 흥미를 끌기에 충분하므로 진달래과 탐구라는 대장정의 마지막으로 이들을 마저 탐구하기로 한다.

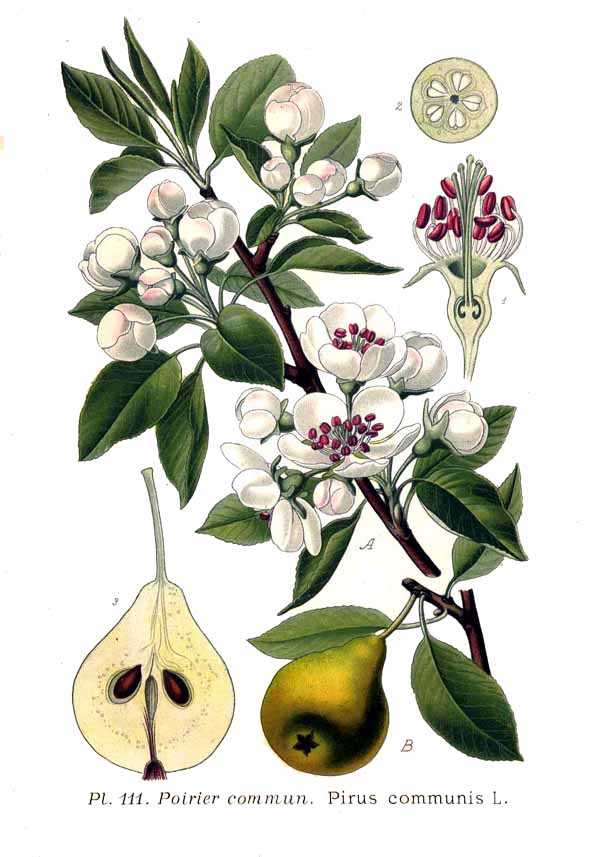

노루발아과는 노루발속과 새끼노루발속, 매화노루발속 및 홀꽃노루발속 등 모두 4속을 구성되어 있는데 모두 우리나라에도 분포하여 이 아과 식물들의 분포 중심지 중 하나가 된다. 노루발아과의 모식속은 노루발속이며 노루발속은 전세계 북반구에 39종이 분포하는데 우리나라에는 5종이 자생한다. 이 중에서 우리나라 국명이 노루발인 학명 Pyrola japonica Klenze ex Alef.부터 탐구를 시작한다. 노루발풀이라고 하다가 현재는 노루발이라고 하는 이 상록 다년생 초본은 우리나라 거의 전역과 중국 극동러시아 그리고 일본에서 자생한다. 노루발의 학명 Pyrola japonica Klenze ex Alef.는 1856년 독일 식물학자 Friedrich Georg Christoph Alefeld (1820~1872)가 발표한 것으로 아마 표본을 일본에서 채집하였기에 종소명을 japonica로 명명한 것으로 보인다. 그래서 이 식물이 동북지방 등에서 자생하는 중국에서도 이를 일본녹제초(日本鹿蹄草)라고 부른다. 중국에는 노루발속으로 무려 27종이나 자생하는데 중남부 여러 지역에 광범위하게 분포하는 학명 Pyrola calliantha를 녹제초(鹿蹄草)라고 하고 나머지는 모두 xx녹제초라고 부른다. 1753년 린네가 명명한 속명 Pyrola는 배를 닮았다는 의미인데 대부분 배나무 잎을 닮았다고 풀이하지만 글쎄다. 그래서 일부에서는 꽃이 배꽃을 닮았다고 해석하기도 하는데 꽃이나 잎 모두 선뜻 닮았다는 것에 납득하기 어렵다.

녹제초(鹿蹄草)의 녹(鹿)은 사슴을 말하는 것이고 제(蹄)는 발굽 즉 발을 뜻한다. 그렇다면 사슴발풀이라는 뜻인데 이걸 왜 노루발풀이라고 하였는지 알 수가 없다. 사슴이나 노루 둘 다 주변에서 아주 흔하게 볼 수 있는 동물은 아니지만 그렇다고 이들을 모르는 국민들은 거의 없다. 그런데 왜 뚜렷한 이유도 없이 사슴발을 노루발로 고쳤는지 도대체 모르겠다. 그리고 노루발풀이라고 했다가 노루발이라고 하는 것은 앞에서 본 바와 같이 등대꽃이라고 했다가 등대꽃나무라고 하는 등과 마찬가지로 우리나라 식물명의 특징(?)이 되어 버렸다. 앞으로도 언제 어떻게 또 바뀔지 알 수가 없다. 이번 기회에 사슴과 노루에 대하여 파악해 보자. 둘은 같은 사슴과에 속하는 초식동물이기는 하지만 사슴과 노루는 사슴과의 하위분류군인 아과에서부터 갈라지는 전혀 다른 동물이다. 동물 분류체계상 과(科) 아래 아과(亞科)가 있고 그 아래 족(族)이 있으며 그 아래 린네의 이명법에서 중시하는 속(屬)이 있으며 거기서 또 다시 최종적인 분류군인 종(種)이 있는 것이다. 사슴과 노루도 종류가 있으니까 우리가 말하는 사슴과 노루는 속(屬)을 말하는 것이다. 그러니까 사슴과 노루는 같은 속은 당연히 아니고 같은 족도 아니며 같은 아과도 아니므로 아주 먼 사이라고 할 수 있다. 사람으로 예를 들자면 속과 종이 Homo sapiens인 사람은 침팬지속과는 같은 족(族)이며 고릴라속과는 같은 아과(亞科)이며 오랑우탄속과는 같은 과(科)로 분류된다. 그렇다면 분류학적으로 사슴과 노루의 거리는 사람과 침팬지는 물론 고릴라보다 멀고 오랑우탄과 같은 거리라는 뜻이다. 사람과 오랑우탄을 혼동하면 안 되듯이 사슴과 노루를 혼동하여 이름을 붙이면 안되는 것이다. 일반인들은 사슴과 노루를 구분하기 힘들어 혼동하더라도 적어도 식물학자들이 그렇게 하면 안 되는 것이 아닌가?

물론 중국에서 녹제초(鹿蹄草) 즉 사슴발풀이라고 했다고 반드시 무작정 따라하라는 뜻은 전혀 아니다. 얼마든지 우리 독창적인 이름으로 붙일 수도 있고 나름대로 수정하여 붙일 수도 있다. 하지만 중국 이름을 원용하여 붙이려면 제대로 따라 했어야지 이렇게 노루발이라고 하면서도 국립수목원에서 관리하는 도감에 생약명은 중국의 녹수초(鹿壽草)를 그대로 기재하고 있어 이를 보는 사람들이 모두 한자 녹(鹿)을 사슴이 아닌 노루로 잘못 알게 만드는 것이 아니겠느냐는 것이다.

중국에서 사슴(Cervus)은 녹(鹿)이라고 하고 노루(Capreolus)는 포(狍)라고 하며 고라니(Hydropotes)는 장(獐)이라고 한다. 우리나라 한자 사전에서는 대부분 노루와 고라니를 뒤바꿔서 풀이하고 있다. 고라니속은 분류방법에 따라서 약간 다르기는 하지만 주로 노루속과 같은 노루족(族)으로 분류하므로 포(狍)와 장(獐)을 혼용하기는 한다. 예를 들면 노루아과(Capreolinae)를 중국에서는 장아과(獐亚科)라고 하는 것이다. 중국인들은 노루를 고라니의 일종으로 인식하는 것이다. 우리가 고라니를 노루의 한 종류로 인식하는 것과 반대이다. 왜냐하면 중국의 중원에는 사슴과 고라니와는 달리 노루는 서식하지 않았기 때문이다. 그래서 중국 문헌에 등장하는 녹(鹿)은 물론 사슴이고 장(獐)은 고라니를 지칭하는 것이지 노루가 아니다. 그런 차원이라면 중국에서 장이세신(獐耳细辛)이라고 하므로 우리가 노루귀라고 부르는 우리 야생화는 엄밀하게 말하자면 고라니귀라는 뜻이다. 그리고 노루아과로 분류되는 동물들도 순록(馴鹿)과 같이 끝에 록(鹿)을 붙인 이름이 많다. 이는 노루와 고라니 그리고 사슴 모두 사슴과로 분류되므로 이들을 모두 넓은 의미의 사슴 즉 녹(鹿)으로 통칭할 수는 있는 것이다. 즉 노루를 사슴의 일종이라고 할 수 있지만 사슴을 노루의 일종이라고는 할 수는 없다는 말이다.

그럼 이제부터는 녹제초(鹿蹄草)라는 중국 이름이 붙은 유래에 대하여 알아보자. 중국에서는 이 식물을 정명인 녹제초(鹿蹄草) 외에도 녹함초(鹿衔草) 녹수차(鹿寿茶) 녹안차(鹿安茶) 녹함초(鹿含草) 등 녹(鹿) 즉 사슴과 연관된 이름으로 많이 부른다. 여기에는 두 가지 전설이 있다. 하나는 청나라 초기에 포송령(蒲松龄, 1640~1715)이 쓴 창작소설인 료재지이(聊斋志异)에 수록된 내용이다.

关外山中多鹿。土人戴鹿首伏草中,卷叶作声,鹿即群至。然牡少而牝多。牡交群牝,千百必遍,既遍遂死。众牝嗅之,知其死,分走谷中,衔异草置吻旁以熏之,顷刻复苏。急鸣金施铳,群鹿惊走。因取其草,可以回生。

대충 풀이하자면 관외 즉 산해관 밖 즉 동북지방 산속에는 사슴이 많은데 지역민들이 사슴 탈을 쓰고 풀피리로 사슴 소리를 흉내내자 사슴들이 모여들어 교미를 시작한다. 한 마리의 수컷이 여러 마리 암컷을 상대하다가 결국은 지쳐서 기절하고 만다. 그러자 암컷들이 수컷의 냄새를 맡아 보고는 흩어져 계곡으로 달려가 기이한 풀을 찾아 씹어서 수컷의 입에 넣고 그 냄새를 맡게 하니 금새 소생하였다고 한다. 그러자 토착민이 화총을 쏴 사슴들이 놀라서 달아나자 그 풀을 취하여 기사회생하였다는 이야기이다. 마지막 기사회생하였다는 것이 실제로 죽은 사람을 살렸다는 것인지 아니면 성기능이 죽었다가 살아났다는 것인지는 알 수가 없다. 이 내용은 마치 음양곽으로 불리는 삼지구엽초나 서양의 커피의 등장 배경과 매우 흡사한 천연 강정제(強精劑) 스토리이다. 여하튼 여기서 사슴이 씹어서 머금고 있던 풀이라고 녹함초(鹿衔草) 또는 녹함초(鹿含草)라는 이름이 생겼다고 한다.

또 하나의 전설은 요지(瑤池)에서 개최된 중국 신화의 여신인 서왕모의 생신연을 축하하기 위하여 뭇 신선들이 모였는데 금사슴(金鹿)들이 군무(群舞) 즉 금록무(金鹿舞)를 추자 서왕모가 기뻐하며 영지초(灵芝草)와 하늘의 복숭아라는 대반도(大蟠桃) 한 그루씩을 하사하였는데 그 중 어린 금사슴 한 마리가 도망을 가버린다. 그러자 서왕모는 하늘의 호법신인 탑천왕(塔天王) 이정(李靖)을 불러 300 천병과 함께 추격을 명하였다. 섬서 태백산(太白山) 발선대(拔仙台)에서 노란 옷을 입은 소녀로 변한 금록을 찾아 포승줄을 던졌으나 금새 금사슴으로 변하여 발자국만 남기고 해남도(海南岛)로 도망을 갔다. 거기서 다시 황의소녀를 발견하고 이번에는 탑천왕(塔天王)이 선삭(仙索)을 쓰지 않고 신궁(神弓)을 쏘자 소녀가 머리를 돌리는 순간에 허벅지에 화살을 맞아서 돌로 변하였다고 한다. 아직도 해남성 삼아시(三亚市)에 가면 돌로 변한 사슴인 녹회두(鹿回头)가 있다고 하며 태백산에는 금록이 밟아서 남긴 발자국에서 기이한 풀이 자랐는데 이를 사람들이 사슴 발자국 풀이라는 뜻으로 녹제초(鹿蹄草)라고 부른다는 것이다. 이 전설에 등장하는 태백산은 중국 중앙부 섬서성에 위치하며 해남성은 최남단에 위치한다. 이런 전설이 만들어질 당시에는 중국에 노루라는 동물은 파악도 안 되었을 가능성이 높고 되었더라도 포(狍)라고 표기하였을 것이다. 그리고 무엇보다도 주로 중국 북방지역에 서식하던 노루가 그 당시 해남도에서는 존재하였을 가능성이 전혀 없지만 사슴은 해남도와 비슷한 기후인 대만에서도 서식한다. 이와 같은 전설이 있지만 중국의 본초학자인 명나라 이시진은 이에 대하여 잎의 모습이 사슴 발굽을 닮았기 때문에 붙은 이름일 것이라고 했다.

그 외에도 중국 노루발을 소진왕초(小秦王草)와 파혈단(破血丹) 지배금우초(纸背金牛草) 대폐근초(大肺筋草) 및 홍폐근초(红肺筋草) 나한차(罗汉茶) 상록차(常绿茶) 등으로도 부른다. 우리 노루발과는 종이 다른 중국의 대표적인 노루발속 초본식물인 학명 Pyrola calliantha가 중국에서는 매우 광범위한 지역에서 자생하는 데다가 약성이 뛰어나 각 지역마다 부르는 이름도 다양하게 존재하는 것이다. 일일이 그 이름의 유래를 전부 다 파악할 수는 없지만 소진왕(小秦王)은 훗날 당태종된 이세민을 말한다. 그가 전장에서 부하 장병들의 상처를 이 약초로 치료하였기에 소진왕초라고 하며 파혈단(破血丹)은 어혈을 풀어주는 효능에서 비롯된 이름이고 지배금우초(纸背金牛草)는 중국 녹제초의 잎 뒷면이 종이와 같은 백색이라고 붙은 것이고 대폐근초(大肺筋草) 및 홍폐근초(红肺筋草) 또한 폐와 근골에 좋은 약성 때문에 붙은 이름으로 보인다. 중국에서는 노루발이 설질이 따뜻하고 맛은 달고 쓰고 폐 위 간 콩팥 월경 등에 좋은 보허익신(补虚益肾) 거풍제습(祛风除湿) 활혈조경(活血调经) 지해지혈(止咳止血)의 효능이 있다고 하며 신허요통(肾虚腰痛)과 풍습비통(风湿痹痛) 근골위연(筋骨痿软) 토혈(吐血) 육혈(衄血) 붕루(崩漏) 및 외상출혈(外伤出血) 등의 치료에 쓴다고 한다.

워낙 중국 역사상 가장 훌륭한 황제로 알려져서 그런지 당태종 이세민과 얽힌 또다른 이름이 있는데 그게 진왕시검초(秦王試劍草)이다. 이와 관련된 고사는 본초강목이 나오기 약 140년 전에 명나라 난무(兰茂, 1397~1476)라는 학자에 의하여 저술된 전남본초(滇南本草)에 수록되어 있다. 진왕이 수나라를 상대로 싸우고 있던 중에 하루는 패하여 서산사라는 절 앞에서 휴식을 취하고 있는 중에 그 절간에 있던 천년 묵은 원숭이가 훗날 진정한 천자가 될 사람임을 알아보고 그에게 보검을 하나 바쳤다. 이세민이 그 보검을 시험하다가 그만 실수로 자기가 다치게 되었는데 원숭이가 당황하지도 않고 곧바로 절간 담장 아래서 한 줌의 들풀을 뜯어와 비벼서 상처에 바르자 금새 피가 멈췄다고 한다. 그래서 당나라 군대는 이후로 이 약초를 준비하여 전장에서 병사들의 상처를 치료하였기에 병사들이 이를 진왕시검초라는 이름으로 불렀다는 것이다. 위의 소진왕초(小秦王草)와 연관된 이름이다. 그러고 보니 당나라의 발생지가 산서성(山西省) 태원(太原)이고 앞 서왕모의 금사슴이 도망갔다는 태백산은 그 이웃인 섬서성(陝西省)이다. 그리고 금사슴이 돌로 변한 곳은 해남성이지만 이 고사를 기록한 전남본초의 전남(滇南)은 바로 해남성과 가까운 운남성의 옛이름이다. 그러므로 모두 주변에 사슴은 있고 노루는 없는 중국 중부에서 남쪽 지역이라는 점이라는 공통점이 있다.

고라니는 사이즈가 가장 작고 암수 모두 뿔이 없으나 수컷에는 돌출하는 송곳니가 있다. 노루는 수컷에 작은 뿔이 있어 고라니와 구분이 되며 가장 사이즈가 큰 사슴도 수컷에만 큰 뿔이 나는데 가지가 많아서 아름다운 거대한 뿔을 가진 것은 사슴이라고 보면 된다. 우리국민들이 특히 많이 소비하는 중국 신농본초경(神農本草經)에 근거하는 보약재 녹용(鹿茸)은 유럽과 아시아 원산의 말사슴이라고 부르는 Cervus elaphus와 와피티사슴 또는 엘크라고 불리는 북미와 백두산 등 동아시아에 서식하는 Cervus Canadensis 그리고 꽃사슴으로 널리 불리는 일본사슴 즉 Cervus nippon의 뿔을 쓴다. 뿔이 전혀 없는 고라니는 물론 노루의 뿔도 쓰지 않는다. 혹한지방에서 서식하는 순록(馴鹿)은 그 이름이 사슴이며 뿔도 크고 아름답지만 실제로는 사슴아과가 아니 노루아과로 분류되어 노루에 가까워서 그런지 약효가 없으므로 녹용으로 쓰지는 않는다. 실제로 국내서 이 순록의 뿔을 녹용으로 팔아서 적발된 과거 뉴스자료도 보인다. 참고로 우리나라 북한과 중국 동북지방 그리고 시베리아 등에서 서식하는 고라니를 닮아서 뿔이 없고 수컷에 돌출하는 송곳니가 있는 사향노루는 노루도 사슴도 아닌 별도의 사향노루과로 분류된다. 중국에서는 사(麝) 또는 사장(麝獐)이나 향장(香獐)이라고 불러 실제로는 사향노루가 아닌 사향고라니라고 부른다는 것을 알 수 있다. 사향노루와 고라니는 사이즈도 비슷하고 둘 다 뿔이 없으며 수컷의 어금니가 길다는 점에서 비슷하기는 하다.

이제 본론으로 돌아가 노루발은 수정난풀 등과 더불어 독립된 과를 형성하여 분류되기도 하였고 한 때는 진달래과 수정난풀아과로 편입되기도 하는 등 수정난풀과 가까운 사이라서 그런지 일부에서 노루발이 부생식물(腐生植物)이라는 이야기들이 나돈다. 부생식물이란 종자식물로서 자체에 엽록소가 없어서 광합성이 불가능하므로 독립적으로 영양분을 조달하지 못하고 균류와 공생하며 동식물의 사체나 배설물 또는 분해되어 생기는 유기물을 양분으로 살아가는 균종속영양식물을 말한다. 이에 해당하는 식물은 대개 백색이나 투명한데 엄연히 정상적인 녹색 잎을 가져 엽록소가 있는 노루발은 부생생물에 해당되지는 않는다. 그럼에도 노루발이 일종의 부생식물이라고 하는 이유는 과거 부생식물의 정의가 일부라도 썩은 동식물에서 영양분을 조달하는 균류와 공생하면 그 범주에 포함하였기 때문으로 보인다. 하지만 알고보니 육상 식물의 거의 대부분인 97%가 정도의 차이는 있지만 그런 역할을 하는 균근(菌根)과 공생관계에 있다고 한다. 이미 1888년에 증명된 콩과식물과 뿌리혹박테리아의 공생관계와는 또 다른 공생관계가 밝혀진 것이다.

기주식물은 균근균에게 광합성으로 얻은 탄수화물과 아미노산 등 영양분을 나눠주고 그 대신에 뿌리에 붙어 있는 균근균(菌根菌)으로부터 인산이나 질소 등 비료와 수분을 공급받고 토양 병해에 저항하는 항생물질의 보호를 받는다. 그래서 이럴 경우 기주식물(寄主植物)의 잔뿌리는 거의 발달하지 않는 경우도 많다. 균근 외생균근과 내생균근으로 분류되는데 노루발의 경우는 비록 엽록소로 광합성은 하지만 내생균근균과 공생관계가 깊어 부분적인 부생식물 또는 부분적 균종속영양식물(菌従属營養植物)이라고 한다. 실제로 노루발의 경우는 겉보기에는 멀쩡한 엽록식물로 보이지만 실질적으로는 광합성 활동은 미미하여 균근균에 영양분 공급을 많이 의존하다고 한다. 그러므로 실질적으로는 균근균이 기생하는 것이 아니라 노루발이 숙주인 균근균에 기생하는 것이라고 한다. 그래서 잔뿌리가 많이 발달하지 않으며 화분재배도 어렵고 이식도 어렵다고 한다. 노루발은 이식하면 대개 1~2년 안에 죽는다고 하는데 이는 주변 토양이 균근균의 생존에 적합하기 않기 때문이다.

우리와 중국 외에 노루발의 또 다른 원산지인 일본에서는 홋카이도부터 규슈까지 전 지역에서 자생하는데 이를 이치야쿠소우(イチヤクソウ)라고 한자로는 일약초(一薬草)로 쓴다. 이름의 유래는 최고의 약재라고 이치방(一番)에서 온 것으로 느껴지고 일부에서 그렇게 '가장 잘 듣는 약초' 즉 '一番よく効く薬草'라고 설명하기도 하지만 실제로 일본에서는 대부분 개화기에 이 초본 전체를 건조시켜 약으로 쓰기 때문이라고 풀이하는데 그게 무슨 말인지 모르겠다. 또 다른 일부에서는 이 약초 하나면 웬만한 병은 고친다는 뜻이라고 풀이하여 결국 최고의 약초라는 의미이므로 그게 와닿는다. 일본에서도 생약명은 녹제초(鹿蹄草)라고 쓰고 로쿠테이소우(ろくていそう)라고 읽는다. 노루발은 지상에 나타나는 줄기는 없기에 우리나라와 일본에서는 다년생초본이라고 말하지만 가는 줄기가 땅 속에서 옆으로 뻗으며 가지까지 갈라지므로 이를 초본상 소반관목이라고 말한다. 우리 이름 노루발은 1949년 박만규선생의 우리나라식물명감에 근거하는데 그 이전인 1937년에 정태현선생 등이 조선식물향명집에서 이미 노루발풀이라고 했던 것을 줄인 것이다. 중국명 녹제초(鹿蹄草)에서 유래되었다고 설명하면서도 왜 사슴발이나 사슴발풀이라고 하지 않았는지 모르겠다.

등록명 : 노루발

이 명 : 노루발풀

학 명 : Pyrola japonica Klenze ex Alef.

분 류 : 진달래과 노루발속 상록 다년생 초본

원산지 : 우리나라 전역, 중국, 일본

중국명 : 일본녹제초(日本鹿蹄草)

일본명 : イチヤクソウ(一薬草)

높 이 : 15~30cm

줄 기 : 근경 세장, 분지, 횡생, 사승

잎특징 : 기생 근혁질, 세거치, 양면 녹색

잎자루 : 긴엽병 3~6 x 2~4cm, 잎자루에 좁은 날개

꽃차례 : 엽간 직립, 1~2 인엽, 하향 2~12송이 총상화서 6~10cm

꽃크기 : 지름 12~15cm 백색, 선상 피침형 포, 5~8mm

꽃받침 : 화악 5렬, 화관 5

암수술 : 수술 10, 암술 11~13mm 상향만곡

열 매 : 삭과 7~8mm, 편구형

개화기 : 6~7월

내한성 : 영하 30도 이상

'진달래과 > 진달래과 기타아과' 카테고리의 다른 글

| 1751 애기노루발 – 노루발에 통합된 치엽(齒葉) 변종 (0) | 2022.03.17 |

|---|---|

| 1750 홀잎노루발 – 노루발에 통합된 잎이 거의 없는 변종 (0) | 2022.03.16 |

| 1748 단풍철쭉 – 단풍이 아름다운 백화 정원수 (0) | 2022.03.12 |

| 1747 굽은등대꽃나무 – 히말라야등대꽃나무 (0) | 2022.03.10 |

| 1746 중국등대꽃나무 – 등롱수(灯笼树) (0) | 2022.03.10 |