아무리 식물에 관심이 없는 사람도 복숭아는 모두 알고 있다. 그런데 국가표준식물목록에 등록된 복숭아가 열리는 나무의 정식(正式) 명칭(名稱) 즉 정명(正名)이 복사나무라는 것을 아는 국민은 흔하지 않다. 복사꽃이라는 말은 흔히 쓰이지만 복사나무라는 말은 어째 생소하게 들린다. 복사꽃이 복숭아꽃의 준말이라고 하니 복사나무도 복숭아나무의 준말이 된다. 웬만하면 국가표준 식물 명칭에 그런 준말을 굳이 쓸 필요가 있었을까 싶다. 게다가 국립수목원에서 운영하는 웹도감에 가면 복숭아나무는 비추천명이라고 식물명을 ‘복사나무 [비추천명 : 복숭아나무]’라는 식으로 표시하고 있다. 이 도감에서 비추천명이란 자기들이 추천하는 추천명 이른바 정명(正名)이 아닌 다른 명칭 즉 이명(異名)이라는 뜻이지만 비추천명이라고 하면 읽는 사람들로 하여금 사용하지 말 것을 권유하는 명칭으로 들린다. 그러니까 준말인 복사나무를 추천명으로 선정하였다고 그 본딧말인 복숭아나무를 비추천명이라고 하다니 이건 아니지 싶다. 그렇다고 준말인 복사나무가 민간에서 널리 보편적으로 사용되어 굳어진 말도 아니지 않은가? 그리고 다른 이야기이지만 도감의 비추천명이라는 용어는 오해의 소지가 있으므로 ‘다른 이름’이나 ‘이명’ 등으로 변경되었으면 좋겠다는 생각이다.

네이버 국어사전에는 복숭아가 복셩/복셩화(15세기~16세기)>복숑화(17세기~18세기)>복숑와(16세기~17세기)>복숑아(17세기~19세기)>복숭아(19세기~현재)의 과정을 거쳐서 변해왔다고 한다. 그런데 중국에서 도입되었다면 이름도 당연히 함께 따라 왔을 터인데 도(桃)가 어떻게 엉뚱한 복숭으로 변했는지 의아하게 생각된다. 하지만 복사나무와 여러모로 비슷한 학명 Prunus davidiana인 우리 자생종 산복사나무가 원래부터 따로 있었다면 중국에서 타오(táo)로 발음되는 도(桃)와는 무관한 순수한 우리말 이름이 있었다는 것은 너무나 자연스러운 것이다. 하지만 복셩의 유래에 대하여는 여러 설들이 분분하지만 아직 정설은 없는 것으로 보인다. 다만 복숭아가 복셩화(花)에서 변한 것이라면 정 이름을 줄이고 싶으면 그냥 ‘복숭아’라고만 해도 될 법하다. 매화나 무궁화 풍년화 해당화 불두화 능소화 등과 같이 우리는 나무를 꽃(花)이라고 부르는 경우가 많기 때문이다. 여하튼 우리이름은 1937년 정태현선생 등이 펴낸 조선식물향명집에는 복숭아나무로 기록되어 있었으나 1942년 정태현선생의 조선삼림식물도설에서는 복사나무라고 하자 이창복선생이 1980년 발간한 대한식물도감에서 후자를 따르는 바람에 복사나무가 정명(추천명)이 된 것으로 보인다.

일반인들이 개복숭아라고 부르는 전국 산이나 들 여기저기서 흔히 볼 수 있는 야생 복사나무가 있다. 봄에 꽃은 아름답게 피지만 그 열매는 지름이 겨우 3cm 안팎인 데다가 과육이 빈약하고 수분함량도 적어서 맛이 없다. 그래서 생식이 거의 불가능하지만 여러가지 좋은 성분이 많다기에 요즘은 발효시켜 청으로 만들어 많이 식용한다. 그래서 이를 재배하는 경우도 있다지만 과거에는 거의 쓸모가 없었기에 개복숭아 또는 돌복숭아 등으로 불린 것으로 보인다. 이 개복숭아가 우리나라 지리산과 관악산에 자생한다고 도감에 기록되어 있는 산복사나무라고 한때 알려졌지만 그건 아닌 것 같다. 중국 원산 산복사나무는 따로 있고 개복숭아는 중국에서 재배용으로 도입된 복사나무가 민가 주변으로 퍼져서 야생화된 것으로 봐야 될 듯하다. 그런데 언제 중국에서 식용 복사나무가 도입되었는지에 대한 정확한 기록이 없지만 우리 고문헌에는 현존 가장 오래된 사료라는 삼국사기와 삼국유사의 첫머리에서부터 도(桃)가 등장한다. 삼국유사에 있는 아유타국의 공주 허황옥이 김수로왕의 왕비가 되기 위하여 증조(蒸棗)와 반도(蟠桃)를 가져왔다거나 중국 황실 공주인 사소(娑蘇)가 신라를 세운 왕을 낳고 선도산(仙桃山)의 신모(神母)가 되었다는 것 등은 실제 복사나무 재배와 무관한 중국 신화나 전설을 그대로 인용한 것일 수도 있다고 하더라도 실제 복사나무가 있었다는 기록도 분명 있다. 삼국사기 신라본기 파사 이사금(婆娑尼師今) 23년 즉 서기 102년에 10월에 도리화(桃李華)라고 즉 복사꽃과 자두꽃이 피었다는 기상이변에 관한 기록이 있다. 그 후 서기 203년 내해 이사금(奈解 尼師今) 8년에도 10월에 동일한 변괴가 발생하였다고 기록하고 있다. 八年, 冬十月, 靺鞨犯境. 桃李華. 人大疫. 즉 말갈이 침범하고 도리가 꽃을 피우고 역병이 돌았다는 이야기이다. 여기서도 자두와 같이 언급한 것으로 봐서는 삼국시대에 이미 중국에서 과수용 복사나무를 도입하여 재배하였을 가능성을 시사하고 있다. 중국과 교류가 많았던 우리나라에 복숭아가 도입된 것은 그 이전일지도 모른다. 왜냐하면 그 당시 세상에 복숭아만한 과일이 없었기 때문에 인근 국가들이 기를 쓰고 가져가려고 노력하였을 것이 뻔하다. 복숭아를 달리 천상의 과일이라고 부르는 것이 아니다. 품종개량이 되지 않아서 사과는 물론 배도 변변하지 못하던 그 시절 복숭아만한 과일이 없었던 것이다.

중국의 복숭아 재배역사는 기원전 1천년 안팎부터 시작하여 무려 3천 년에 달한다. 기원전 11세기에서 6세기 사이에 쓰여진 시경(詩經) 위풍(魏风)편에 이미 “园有桃(원유도) 其实之淆(기실지효)”라는 즉 “밭에 복사나무가 있는데 그 열매를 먹는다.”라는 문구가 있다. 이미 그 당시부터 재배하고 있었다는 것을 뜻한다고 보는 것이다. 실제로 중국 절강성 신석기유적지에서는 기원전 6천년경의 복숭아씨(桃核)가 발견되기도 한다. 그리고 복사나무나 산복사나무가 자생하지 않는 일본에서도 4700~4400 B.C의 죠몬시대(縄文時代) 유적에서 복숭아씨가 발굴된 바 있다. 따라서 우리나라도 최소한 일본과 비슷한 시기에 도입되었을 가능성이 높으므로 삼국시대에는 도입되어 재배되고도 남았을 시기이다. 공자와 그 제자들이 저술하고 나중에 한나라 학자들이 재편집한 예기(禮記)에 桃(복숭아)를 李(자두)와 梅(매실) 杏(살구) 枣(대추) 들과 더불어 신들에게 제물(祭物)로 쓰는 5과(果) 중 하나로 기록되어 있다. 누가 봐도 그 중에서 최고의 과일은 단연 복숭아이다. 중국 원산 복숭아는 동쪽인 우리나라와 일본뿐만 아니라 서쪽으로도 퍼져 나갔다. 기원전 2세기 전후로 실크로드를 따라 페르시아까지 전파되며 서기 630년에 현장법사가 인도에 갔을 때 복숭아 재배를 목격하였는데 인도에서는 서기 1세기 무렵 중국 감숙성에서 온 상인들이 가져왔기에 지나과(至那果)로 부른다는 것을 현장(玄藏)은 대당서역기에 기록으로 남기고 있다. 그런데 실제로는 인도에서 기원전 1700년의 복숭아씨가 포함된 유적이 발굴되었다고도 한다.

유럽에는 복숭아가 페르시아를 통하여 도입되었는데 확실한 시기는 모르지만 일반적으로 알렉산더대왕이 페르시아를 정복한 후에 가져온 것으로 널리 알려져 있다. 그리스 인근 로마에서는 서기 1세기에 복숭아의 재배 기록이 남아 있다고 한다. 다시 스페인으로 넘어가 거기서 이주민들을 따라서 신대륙인 미국으로 16세기에 전파된다. 그런데 흥미로운 것은 영국과 프랑스는 그때까지만 하여도 복숭아를 재배하지 못하고 있다가 신대륙 미국을 통하여 17세기에 들어왔다고 한다. 그러니까 그리스에서는 기원전 300년에 도입되었고 스페인에서는 12세기에 재배한 기록이 있지만 영국과 프랑스까지는 전파되지 못하였던 것이다. 아마 중동이나 지중해 연안에서만 재배가 가능한 과일나무로 생각하였던 것인지도 모른다. 여하튼 그래서 1753년 식물분류학을 창설한 린네도 복숭아는 페르시아가 원산지인 줄로 알고서 학명을 Amygdalus persica L.라고 붙인다. 속명 Amygdalus는 아몬드와 비슷하게 생겼기에 아몬드속으로 분류한 것이며 종소명은 persica는 페르시아에서 왔다는 뜻이다. 그러니까 복숭아는 중국에서 이미 3천년 전부터 재배하던 것을 약 2,800년 전에 실크로드를 따라서 페르시아(이란)로 전파되고 거기서 유럽으로 건너갔다가 신대륙 미국으로 넘어가고 다시 유럽으로 역유입된 것을 주변에서 보고서 린네가 묘사하여 약 300년 전에 학명을 붙였다는 이야기가 된다. 원산지 중국을 떠난지 무려 2,500년 후에 지구를 거의 한바퀴 돌고 나서 말이다. 대부분의 과일나무들이 그렇듯이 린네가 명명시 사용한 표본 또한 원산지에서 야생하는 원종과는 많이 다른 수많은 재배종 중 하나일 뿐이었을 것이다.

6~7천만년 전의 복숭아씨가 황하유역에서 발견되고 이미 3천년 전부터 재배하였다는 기록이 시경을 비롯하여 관자(管子) 상서(尚书) 및 한비자(韩非子)와 산해경(山海经) 그리고 여씨춘추(吕氏春秋) 등 여러 고대서적에 남아 있는 중국으로서는 그동안 서양인들이 복숭아를 페르시아 원산 과일로 인식하고 있었다는 사실에 매우 안타까웠던지 이를 반박할 많은 자료들을 수집 발표하면서 애를 써왔던 것 같다. 그 덕분인지는 모르지만 이제는 세상 모두가 중국이 원산지임을 인정하고 있다. 사실 식물에 관한한 중국은 이와 같이 속이 상할 사례들이 매우 많다. 대표적인 경우가 한 때 중국 국화로 지정하려고도 한 매화인데 학명이 Prunus mume라고 일본 우메(うめ)에서 유래된 것으로 명명되어 있다. 그리고 동백의 경우는 학명이 아예 일본을 뜻하는 Camellia japonica로 되어 있다. 그렇다고 중일 식물학자들 간에 심각하게 원산지 논쟁을 한다는 것은 아니다. 다만 서양인들이 그들 입장에서 편하게 별 생각없이 명명한 것인데 나중에 알고보니 해당국에는 매우 큰 실망을 안겨주게 된 것일 뿐이다. 그동안 개발된 전세계 복사나무 재배품종 3,000여 종 중 1/4인 750여 품종을 개발하였으며 현재도 세계 최대 생산대국인 중국으로서는 복숭아의 원산지가 페르시아로 알려진 것을 참기 어려웠을 것이다. 게다가 복숭아는 중국 신화속 신선들이 먹는 과일로서 건강과 장수를 상징하며 다산과 자손번창 그리고 길상의 부적이면서 사악한 기운을 물리치는 힘을 가진 나무로 인식하여 왔기에 더더욱 그랬을 것이다.

대개 유실수가 그렇지만 과수재배용 품종과 관상용 정원수 품종으로 분리되어 발전하게 된다. 재배역사가 긴 만큼 품종도 다양한 복숭아를 분류하는 방법도 나라마다 약간씩 다르다. 유럽에서는 과수용 복숭아의 경우는 과피에 털이 있는 것을 peach(피치)라고 하고 털이 없는 국내서 소위 천도라고 부르는 것을 nectarine(넥타린)으로 구분하여 일반적으로 부르며 peach와 nextarine의 교잡종을 Peacherine(피쳐린)이라고 부른다. 그런데 털이 없는 넥타린의 식물분류학적 분류방법이 제각각이다. 일부 학자들은 원종인 peach의 변종으로 분류하지만 일부에서는 아예 원종에 통합하기도 하며 또 다른 일부에서는 최근에 학명 Prunus simonii라는 독립된 별도의 종으로 분류하기도 한다. 우리나라는 몇 년 전까지는 승도라는 국명에 학명 Prunus persica var. nectarina인 변종으로 분류하다가 오늘 현재는 원종인 Prunus persica에 통합시키고 있다. 그래서 과거에 있던 승도(僧桃)는 사라지고 없지만 앞으로 언제 독립된 별도의 종인 Prunus simonii로 분류하여 승도가 되살아날지는 알 수 없다. 우리가 일반적으로 이를 천도(天桃)라고 부르지만 승도는 이미 조선시대 자료에도 나오는 오래된 이름이다. 스님의 까까머리를 닮았기 때문이다.

원산지 중국에서는 복숭아를 과수용과 관상용으로 분류하며 과수용 중요 변품종으로는 원종 외에 유도(油桃)와 반도(蟠桃)가 있으며 관상용 중요 변품종으로는 수성도(寿星桃)와 벽도(碧桃)가 있다고 하는데 우리에게는 거의 모두 생소한 이름이다. 하지만 유도(油桃)는 우리가 천도복숭아라고 부르는 승도(僧桃) 즉 넥타린을 말하고 반도(蟠桃)는 우리가 감복사라고 등록하였던 납작한 복숭아를 말하며 수성도(壽星桃)는 국내서 남경도(南京桃)라는 엉뚱한 이름으로 유통되는 왜성 겹꽃이 피는 것을 지칭하고 벽도란 만첩(萬疊)을 포함한 겹꽃이 피는 품종을 통칭하는 말이다. 그러니까 식용 복숭아의 경우는 표피에 털의 유무와 과일의 핵이 과육과 쉽게 분리되는 이핵(離核)인지 아니면 붙어 있는 점핵(粘核)인지가 큰 분류 기준이 되고 관상용의 경우는 나무의 크기와 꽃잎이 겹인지 홑인지가 중요 포인트가 되는 것이다. 이들 품종들을 식물분류학적으로 어떻게 분류하느냐는 전술한 바와 같이 학자에 따라 많이 다르다. 그리고 원종인 복사나무의 학명조차도 현재 두 갈래로 나눠져 있다. 원래 린네가 아몬드속으로 분류하여 1753년 Amygdalus persica L.라고 명명하였지만 별도의 복숭아속을 신설하여 Persica vulgaris Mill.(1768년)이라고 명명한 학자도 있었다. 하지만 나중에 독일 자연학자 August Johann Georg Karl Batsch (1761~1802)에 의하여 벚나무속으로 편입되어 1801년 현재의 학명 Prunus persica (L.) Batsch로 명명된다. 하지만 곧이어 1812년에 영국 식물학자인 Jonathan Stokes (c. 1755~1831)도 같은 학명인 Prunus persica (L.) Stokes를 발표하게 되는데 동일한 학명인 경우 당연히 선순위 우선 원칙에 의하여 먼저 발표한 학명이 인정된다. 그래서 우리나라뿐만 아니라 일본과 중국에서도 전자를 인정하고 있지만 이상하게 무슨 까닭인지 서양 일부 학자들은 후자인 후순위 학명을 인정하고 있어 영문을 모르겠다.

중국에서의 복사나무는 그 재배역사가 길고 오랫동안 최고의 과일로 대접을 받았기에 서왕모(西王母)나 손오공(孫悟空) 그리고 동방삭(東方朔) 등과 관련된 수많은 중국 신화나 설화에 등장하게 되고 시경을 비롯하여 도연명이나 이태백 두보 백거이 등 수많은 당대 시인들의 노래에 등장하게 된다. 그 외에도 삼국지의 도원결의(桃園結義)와 같은 역사적 사실과도 얽히게 된다. 그 방대한 내용을 모두 파악할 여유는 없지만 일부라도 훑어보고 가자. 중국의 복숭아는 기원전 1,000년 시대 사람인 주공이 제작하였다는 설이 있는 중국 최고의 사서인 이아(尔雅)에 이미 모(旄) 동도(冬桃) 사(榹) 산도(山桃)라는 품종명이 등장하고 한나라때 편찬된 서경잡기(西京杂记)에 기원전 1세기에 한무제가 증축한 상림원에 군신들이 바친 복사나무 품종 중에 진도(秦桃) 사도(榹桃) 상핵도(缃核桃) 금성도(金城桃) 기체도(绮蒂桃) 자문도(柴文桃) 상도(霜桃) 등이 기록되어 있다고 한다. 북위 고양 태수 가사협(贾思勰)이 533~544 년간에 저술한 농학서인 제민요술(齐民要术)에 수록된 그 품종의 수가 근 20개에 달한다고 한다. 그러다가 명대 왕상진(王象晉)의 군방보(羣芳譜)에 와서는 품종의 수가 40여 개로 늘어나면서 마침내 온 천하에 널리 재배하게 된다. 그만큼 복숭아의 맛이 좋고 영양분이 풍부하여 건강에 좋기 때문일 것이다. 중국에서는 가장 오래된 의학서인 황제내경(黄帝内经)에서 몸에 좋은 오곡(五谷)과 오과 오축(五畜) 오채(五菜)를 언급하면서 오과(五果)로는 조(枣) 이(李) 행(杏) 율(栗) 도(桃) 즉 대추와 자두 살구 및 밤과 복숭아를 꼽았다. 이들 오과는 각각 약물로서의 성미(性味)가 다르다고 하는데 그 내용은 다음과 같다. 조감(枣甘)、李酸(이산)、栗咸(율함)、杏苦(행고)、桃辛(도신) 즉 대추는 단맛 자두는 신맛 밤은 짠맛 살구는 쓴맛이고 복숭아는 매운맛이라고 한다. 이렇기 때문에 중국인들이 복숭아를 건강과 장수의 상징으로 봤는지도 모른다.

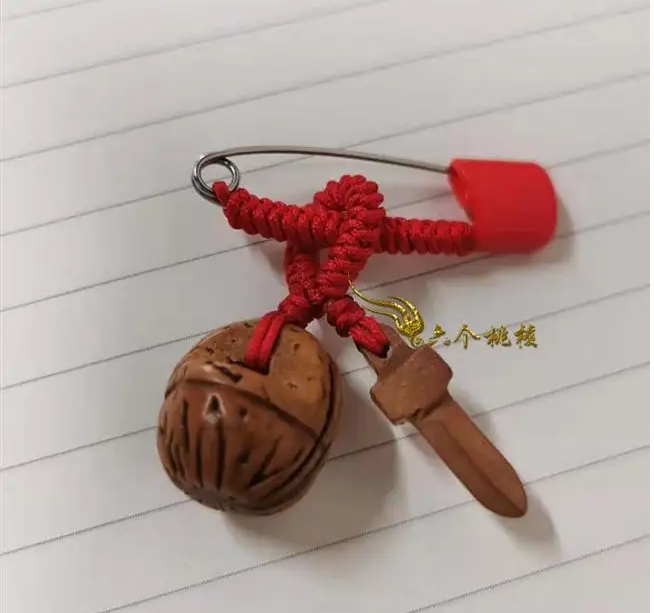

게다가 중국에는 복숭아에 관한 아름다운 신화와 전설이 많은데 복숭아는 신선이 먹는 과일로서 최상품 복숭아를 먹으면 하늘과 땅과 그리고 해와 달과 같이 장수하고 이등품을 먹으면 꽃구름을 타고 하늘을 오르며 불로장생하고 삼등품 복숭아를 먹으면 득도하여 신선이 되며 몸이 가볍고 건강하게 된다는 말이 된다. 그래서 복숭아는 선도(仙桃)라고 하거나 수도(壽桃)라고 부른다. 그리고 서왕모(西王母)는 생신연회에 참석한 군신들에게 반도(蟠桃)를 대접하였다거나 서유기의 손오공(孫悟空)은 복숭아를 양식 삼아 먹었다거나 동방삭(東方朔)이 서왕모의 복숭아를 훔쳐 먹고서 3천년을 살았다는 등 일반 과일과는 비교할 수 없는 불로장생 선과(仙果)로 인식하고 있었음을 알 수 있다. 중국에는 정초에 그리는 민간 세화(歲畵)에는 장수한 노인들이 복숭아를 들고 있는 모습이 흔한데 그만큼 복숭아가 장수를 상징하기 때문이다. 중국에서는 노인들의 생일 선물로 복숭아 모양의 만두를 많이 사용하는데 이를 수도(寿桃)라고 부른다. 그리고 선진시대 어느 고서적에 쓰인 桃木能避邪(도목능피사)라는 문구에 근거하여 중국인들은 요괴나 마귀 등 온갖 사악한 무리들은 복숭아를 보기만 해도 도망친다고 믿는다. 그래서 길상(吉祥)의 부적이나 호신용 주구(呪具)로 집안에 복사나무로 만든 목검을 두거나 작은 목검이나 도핵으로 만든 팔치를 차고 다니기도 한다. 우리나라에도 이 풍습이 전래되어 복사나무 가지나 도검이 벽사축귀(僻邪逐鬼)를 넘어 심지어는 정신병자를 치료하는 데까지 이용되었다고 조선초 학자 성현(成俔, 1439~1504)이 쓴 용재총화(慵齋叢話) 등 고문헌에 많이 기록되어 있다. 그리고 중국에서는 복사나무가 자번이식(子繁易植) 즉 번식을 잘하고 이식하기 쉽다고 생육의 상징이 되어 다자다복(多子多福)과 혼인(婚姻)을 의미하며 거기에다가 엉뚱하게 복숭아의 생김새가 여성을 약간 닮았다고 인식하는지 여성의 생식기능 향상과 출산과 양육을 상징하기도 한다. 이와 같이 복사나무는 그 열매와 줄기가 이렇게 다자다복이나 건강 장수 및 길상을 상징하고 벽사구길(辟邪求吉) 즉 악귀를 물리치고 좋은 기운을 받는 기능까지 있다지만 아름다운 정원을 가꾸고자 하는 사람으로서의 관심은 아무래도 그것보다는 아름다운 꽃이 피는 관상용 복사꽃에 있는 것이 사실이다.

중국에서 도화는 봄(春天)과 애정(爱情) 미인(美颜) 그리고 이상세계(理想世界)를 상징하고 있다. 따라서 열매인 복숭아나 가지의 주술적인 기능 따위와는 별개로 복사꽃 그 자체 만으로도 중국의 유명 시인들의 눈과 마음을 사로잡기에 충분하였던 것이다. 그래서 유사이래 수많은 시인묵객들이 한가락씩 노래하였는데 일일이 소개할 수는 없기에 몇 개만 골라서 소개한다. 먼저 삼경 중 하나인 시경을 들지 않을 수 없다. 어느 대갓집 규수의 시집가는 날 부른 노래인데 이 시 이후로 도화는 아름다운 처녀의 상징이 된 것이다.

詩經(시경) 桃夭(도요)

桃之夭夭 복숭아 싱싱하고

灼灼其華 새빨간 그 꽃이여

之子于歸 이 아이 시집가면

宜其室家 그 집에 어울리리.

桃之夭夭 복숭아 싱싱하고

有蕡其實 열매가 듬뿍 익네

之子于歸 이 아이 시집가면

宜其家室 그 집에 어울리리.

桃之夭夭 복숭아 싱싱하고

其葉蓁蓁 그 잎은 우거지네

之子于歸 이 아이 시집가면

宜其家人 그 집 사람들과 어울리리.

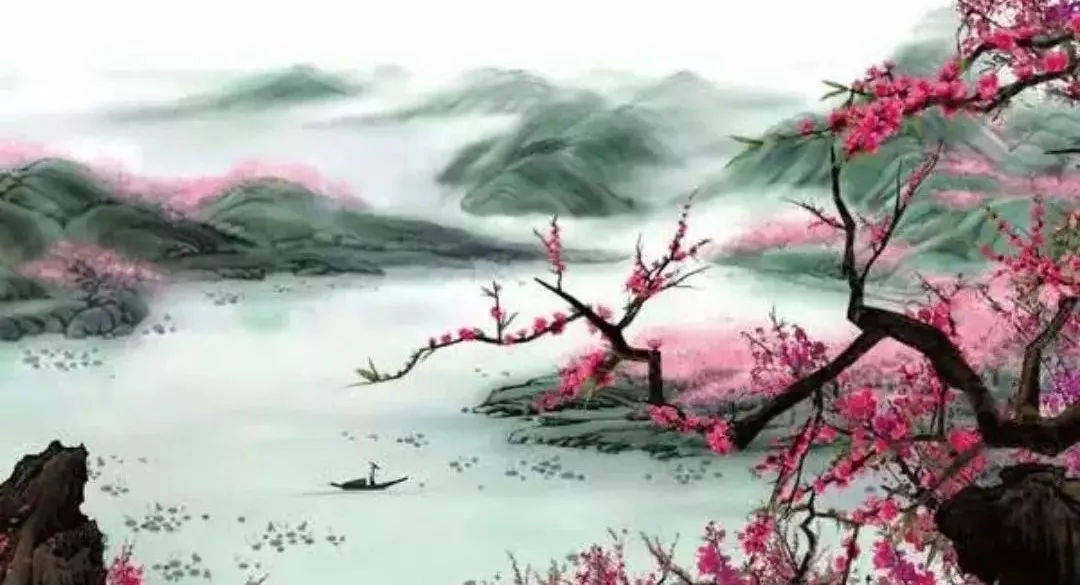

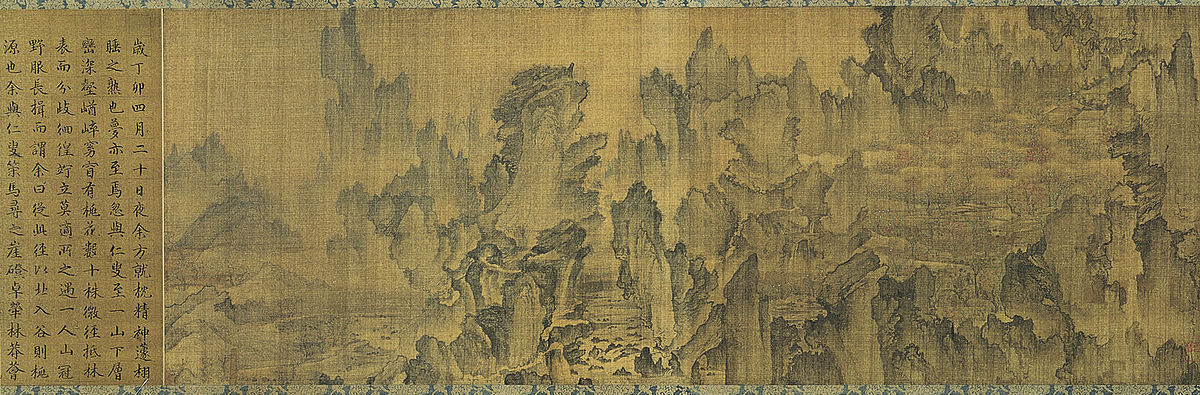

다음은 동진말에서 육조 송시대의 유명한 전원 시인 정절선생(靖节先生) 도연명(陶渊明, 365~427)의 도화원시(桃花源詩)의 서문인 도화원기(桃花源記)에 나오는 내용인데 어부가 우연히 이상세계를 발견하는 과정을 기술한 것이다. 여기서 그 유명한 무릉도원(武陵桃源)이라는 말이 생겼다. 그리고 도화가 미인의 상징에다가 유토피아 즉 이상세계의 상징으로도 발전하게 되었는데 이상세계(理想世界)를 중국에서는 원전 그대로 주로 도화원(桃花源)이라고 그러고 우리나라에서는 주로 도원경(桃源境)이라고 하며 일본에서는 주로 도원향(桃源郷)이라고 약간씩 다르게 부르는 것이 흥미롭다. 세종대왕의 셋째 아들인 안평대군이 꿈속에서 무릉도원(武陵桃源)을 본 후 당대 유명화가 안견에게 내용을 설명하여 3일만에 완성된 그림의 이름이 바로 몽유도원도(夢遊桃源圖)이지만 중국이라면 아마 몽유도화원도라고 했을 것이다. 그리고 별천지를 뜻하는 무릉도원(武陵桃源)은 일본과 우리나라에서는 흔히 쓰는 말이지만 중국에서는 뜻밖에도 잘 통하지 않는 말이다.

桃花源记(도화원기) 陶渊明(도연명)

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。

忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树。芳草鲜美,落英缤纷。

진 태원 무릉에 고기를 잡아 업으로 삼는 사람이 있었다.

어느 날 시내를 따라 떠나서 길을 잃고 말았다.

갑자기 강 양기슭 수백 보에 잡목 하나 없는 도화림이 나타났다.

꽃이 신선하며 아름다우며 낙화가 분분히 흩어져 있었다.

중국의 현재 인구 14억 명뿐만 아니라 누구나 이상세계를 꿈꾸게 된다. 그래서 현대 중국인들은 과연 도연명이 말한 무릉도원이 과연 어디에 존재하는지를 오늘날까지도 찾고 있으나 답이 있을 턱이 없다. 그래도 그 중에서 가장 유력한 후보지로 꼽은 지역이 다음과 같다고 하니 기회되면 둘러보고 싶다.

1. 湖北竹山桃花源说(호북죽산도화원)

2. 湖南常德桃花源说(호남상덕도화원)

3. 河南灵宝桃塬说(하남영보도원)

다음은 시선(詩仙) 이태백(李太白, 701~762)의 산중문답이라는 시인데 여기서 도화유수(桃花流水)라는 말이 탄생한 것이다. 그리고 복사꽃 흐르는 냇물을 묘사한 별유천지비인간(别有天地非人间)이라는 문구도 못지않게 유명하다. 중국에서 도화유수(桃花流水)는 춘일미경(春日美景) 즉 아름다운 봄 풍경을 형용하거나 남녀애정(男女爱情)을 비유하는 말로 쓰인다.

山中问答(산중문답) 李白(이백)

问余何意栖碧山,笑而不答心自闲。

(문여하의서벽산 소이부답심자한)

桃花流水窅然去,别有天地非人间

(도화유수요연거 별유천지비인간)

왜 벽산에 사느냐고 묻기에

미소로 답하니 마음은 절로 한가롭네

복사꽃 떠가는 시냇물 아득히 흘러가니

여기야 말로 신선이 사는 별천지로세

근년에 중국에서 삼생삼세십리도화(三生三世十里桃花)라는 드라마를 방영한 적 있다. 그 십리도화라는 말은 이태백의 술친구 왕륜(汪伦)이라는 사람이 이태백을 술자리에 초청하면서 보낸 서신에 차지유십리도화(此地有十里桃花)라고 썼기에 널리 알려진 문구이다. 실제로는 도화담(桃花潭)이라는 호수가 십리에 걸쳐 있었으나 복사꽃이 십리에 쭉 늘어선 것은 아니었다고 한다. 그 술자리를 파하고 떠나면서 이백이 남긴 시가 바로 다음의 증왕륜이다.

赠汪伦(증왕륜) 李白(이백)

李白乘舟将欲行 忽闻岸上踏歌声。

(이백승선장욕행 홀문안상답가성)

桃花潭水深千尺, 不及汪伦送我情

(도화담수심천척 불급왕륜송아정)

이백이 배에 올라 출발하려는데

홀연 언덕에서 노랫소리가 들리네.

도화담 수심이 천 척이나 된다지만

왕륜이 내게 베푼 정에 미칠까.

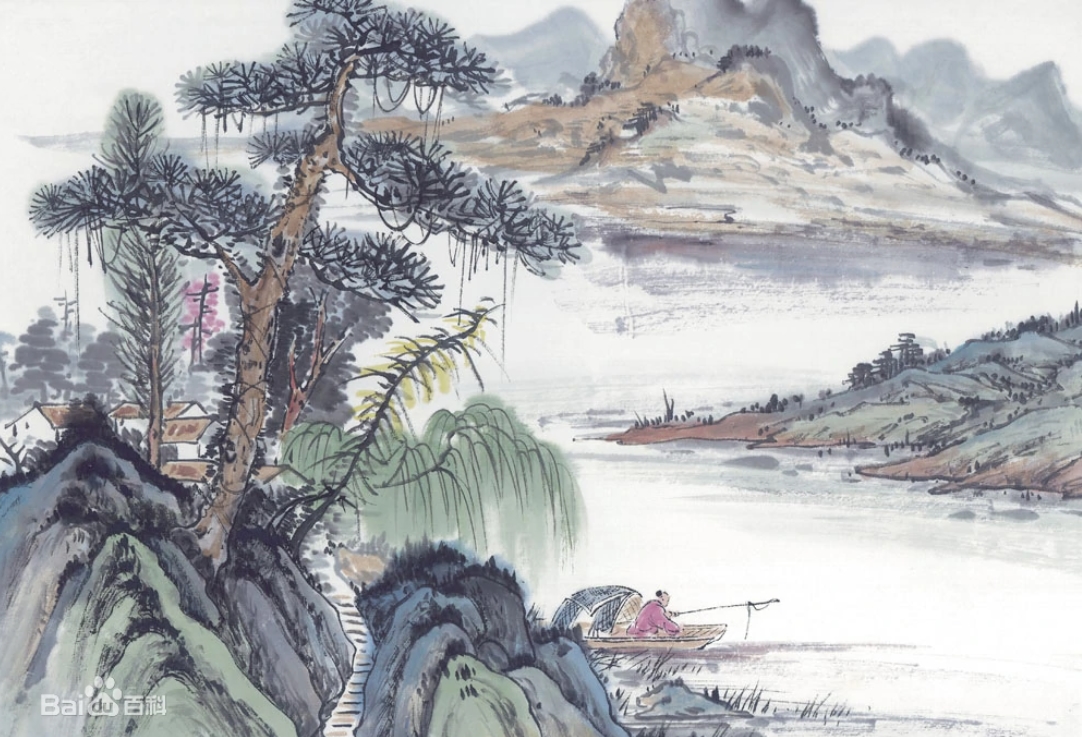

도화를 읊은 노래라면 당나라 시인 장지화(张志和, 732~774)의 어가자(渔歌子)를 빼놓을 수 없다. 시(詩)가 아니고 사(詞)이다. 복사꽃 피는 봄날 낚시배를 띄우고 한가롭게 낚시하는 중에 가랑비가 온들 대수이겠나. 이 시가 어부사(渔父词)라고도 불리기에 조선조 윤선도의 어부사시사(漁父四時詞)가 불현듯 생각난다.

渔歌子(어가자) 西塞山前白鹭飞(서새산전백로비) - 张志和(장지화)

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

(서새산전백로비, 도화유수궐어비)

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

(청약립 녹사의, 사풍세우불수귀)

서새산 앞에 백로가 나르고 복사꽃 떠가는 물에 쏘가리 살찐다.

푸른 삿갓에 도롱이 걸치고 봄바람 가랑비에도 돌아가지 않으리.

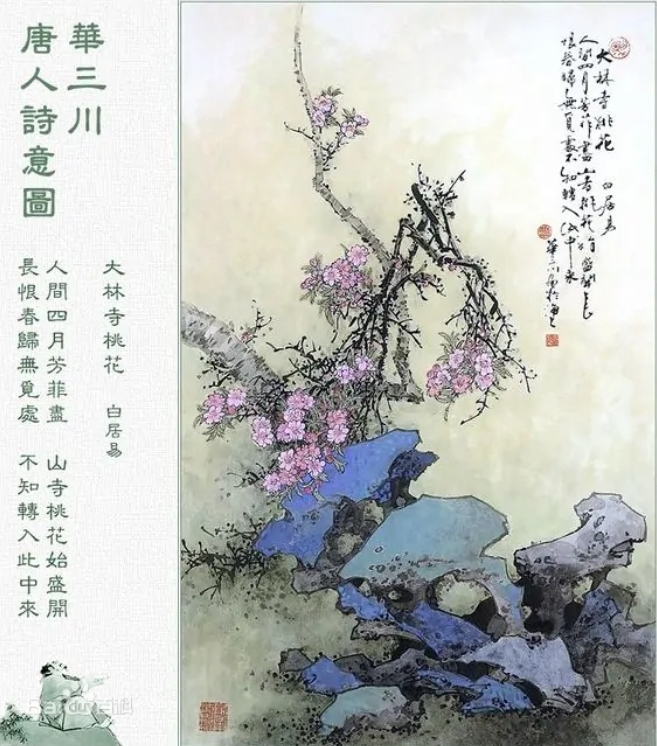

마지막으로 평소 식물에 관심이 많은 당나라 대시인 백낙천(白樂天, 772~846)의 대림사도화(大林寺桃花)이다. 대림사는 강서성 구강시 관광명소인 여산(庐山)에 있는 사찰이다. 덧없이 가는 것이 봄인지 인생인지는 모르지만 매우 공감이 가는 시이다.

大林寺桃花(대림사도화) 白居易(백거이)

人間四月芳菲盡, 山寺桃花始盛開

(인간사월방비진, 산사도화시성개)

長恨春歸無覓處, 不知轉入此中來

(장한춘귀무멱처, 부지전입차중래)

인간세상 사월이면 꽃 다 지는데

산사의 복사꽃은 이제 시작이네

가는 봄 되찾을 길 없어 한탄했는데

여기에 와 있을 줄 정말 몰랐네

복사나무를 집안에 심어도 되는가?

그럼 복사나무는 그 열매인 복숭아는 식용이나 약용 가치 외에도 신선이 먹는 과일로서 자손번창과 장수의 상징이고 그 가지는 악을 물리치고 행운을 불러들이는 역할을 하며 그 꽃은 미녀와 봄꽃의 대명사이고 별천지 이상세계를 상징하는데 우리나라에서는 이상하게 복사나무를 집안에 심으면 안된다는 주장을 하는 사람들이 있으며 특히 제사상에 복숭아를 올리면 안된다고 주장하여 이 것은 거의 불문율이 되어 있다. 도대체 어디에 근거하여 그런 주장을 하는지에 대하여 알아보자. 우선 풍수를 들먹이며 집안에 심으면 안된다는 나무의 종류는 복사나무 외에도 수도 없이 많은데 일부는 나름대로 과학적인 근거가 있는 합리적인 주장으로 보이지만 대부분은 현대의 실상과는 부합하지 않는 속설이므로 크게 참고할 것은 못되는 것 같다. 우선 국내서 난무하는 이런 설들이 서로 상충하는 경우가 많다는 것이다. 즉 같은 수종을 두고서 어떤 이는 좋다고 하고 어떤 이는 나쁘다고 주장하므로 종잡을 수가 없다. 그리고 국내서 여러 사람들이 나쁘다고 심지말라고 하는 나무도 풍수의 본고장 중국에서는 오히려 정원수로 권장하여 인기가 높은 경우도 많다. 예를 들면 녹나무와 팽나무의 경우 사이즈가 커서 우리나라 가정의 좁은 정원에는 어울리지 않지만 정말 장점이 많은 매력적인 나무이다. 따라서 조건만 된다면 심고 싶은 나무이며 중국과 일본에서 인기가 매우 높은데도 이들을 국내서 가정에 심으면 안된다는 주장이 많다. 중국에서는 오히려 풍수적인 이유로 오래 전부터 전장후박(前樟後朴)이라고 앞 마당에는 녹나무를 뒷마당에는 팽나무를 심으라고 권장하는 풍습이 있다. 실제로 우리나라도 팽나무 고목은 조경수로 매우 인기가 높아 저 멀리 제주도에서 많은 경비를 들여다 옮겨심는 경우도 많다. 그 외에 능소화의 경우도 원산지 중국에서 정원수로 매우 인기가 높으며 우리나라 많은 가정에서도 여름에 피는 꽃나무로 많은 정원에 심는데 이를 집안에 심지 말라는 말들을 한다. 과거 능소화가 워낙 귀하여 양반집에서만 심었는데 종자 번식이 안되므로 상민들이 심는다는 것은 결국 양반가에서 훔쳐다 심는 것이 되므로 처벌을 받았기 때문에 후손들의 안녕을 바라는 부모들의 입장에서 자식들에게 그렇게 가르친 것이 아닐까 한다. 하지만 예를 들면 나무의 키도 큰 데다가 경제적 가치가 많이 떨어진 냄새나는 열매가 달리는 은행나무 암그루나 봄철 솜털 종자를 날리는 버드나무 암그루의 경우는 집 가까이 심지말라는 교훈 등은 귀담아 들을 가치가 충분히 있다.

본론으로 돌아가 복사나무의 경우 집안에 심지 말라는 사람들의 이유는 대충 두 가지인 것으로 보인다. 하나는 귀신이 싫어하는 나무이므로 조상들이 제사날에도 집안으로 들어오지를 못한다는 것이다. 그렇다면 제사를 지내지 않는 장손이 아닌 집안이나 기독교 신도 등은 괜찮다는 것인가? 여하튼 이게 쉽게 이해되지 않는다. 정말 복사나무 때문에 모든 귀신이 범접(犯接)하지 못한다면 어떻게 예기(禮記)에서 제사상에 올리는 오과 중 하나로 복숭아를 추천하였는지 궁금하며 신들은 복숭아를 주식으로 삼다시피 한다는 것이지도 모르겠다. 하기야 공자는 귀신의 존재를 분명하게 인정한 적이 없기에 그런 것에는 관심이 없었을 수도 있겠다. 그러나 귀신(鬼神)이 있다고 믿더라도 귀신은 멀리하면 할수록 좋은 것이 아닌가? 그래서 복사나무 가지에 벽사축귀(僻邪逐鬼)의 기능이 있다고 복사나무를 중히 여기는 것이고 그렇다면 복사나무 도검(桃劍)이나 부적을 지닐 것이 아니라 복사나무 자체를 집안에다 심으면 그보다 좋은 방비책은 없을 듯한데도 말이다.

또 다른 이유는 복사꽃이 핑크색이고 복숭아가 발그스레하게 익어가는 모양이 아리따운 소녀의 상기된 볼에 비유하는 것까지는 이해가 가는데 엉뚱하게 여성의 엉덩이에 비유하고 꼭지(洼)가 깊이 쑥 들어간 모습이나 열매 가운데 봉합선이 세로로 들어간 모습 그리고 반으로 갈랐을 때 모습이 여성의 신체 일부를 닮았다는 황당한 주장을 하는 사람들은 집안의 남자는 복숭아를 보면 음심이 발동하여 공부에 지장을 받고 여성은 사생활이 문란하게 된다고 집안에 심으면 안된다고 한다. 정말 황당하기 짝이 없는 주장이다. 세상에! 이런 식으로 갖다붙이면 정원에 심을 식물이 어디에 있단 말인가? 비유가 심해도 너무 심하다. 여기에는 성적으로 음란하다는 뜻을 가진 단어 도색(桃色)이나 도화살(桃花煞) 또는 도화겁(桃花劫)으로 불리는 중국 명리술수(命理術數)의 용어까지 동원된다. 그런데 도색(桃色)이란 원래 복숭아와 같은 연분홍색을 뜻하는 용어인데 현대에 와서 1939년 일본 영화평론가 쓰무라히데오(津村秀夫)가 일본 대기업들의 에로영화 투자를 비평하면서 이를 남녀 사이의 색정에 관한 것의 상징적인 표현으로 처음 쓴 이후 우리나라에 도입된 용어이다. 그래서 중국에서는 지금도 잘 통하지 않는 용어이다. 그러므로 도색이 포르노(porno)이므로 복사나무를 집안에 심으면 안된다는 논리는 최소한 조선시대 아니1937년 이전에 적용하면 어불성설이 된다. 그리고 도화살(桃花煞)이나 도화겁의 도화는 복사꽃이라기보다는 남녀관계 또는 남녀관계의 사랑을 뜻하는 명리술수(命理術數) 중 하나의 이름이라고 보면 되고 그 근본은 하늘의 별자리이지 수목이 아니다. 따라서 집안에 복사나무를 심고 안심고와는 무관한 용어라고도 할 수 있다.

여하튼 복사나무를 집안에 심지 않는다는 속설은 중국에도 일본에도 없는 우리나라 일부에서만 주장하는 것으로 보인다. 중국에서는 예로부터 정원수용으로 열매는 거의 맺지 않지만 꽃이 매우 아름다운 벽도(碧桃) 수성도(寿星桃) 강도(绛桃) 비도(绯桃) 등의 복사나무 품종들이 개발되어 정원수로 심어 왔었으며 일본 또한 처음에는 중국에서 도입하여 심다가 에도시절부터 적극적으로 품종을 개량하여 수많은 원예품종들이 공급되고 있다. 복사나무는 가지가 빽빽하게 나지 않고 꽃도 한 송이씩만 피기 때문에 다소 엉성하여 벚꽃이나 꽃사과꽃과 같이 화려하지는 않지만 붉은 색을 띤 은은한 색상으로 피어 오랫동안 개화상태를 지속하기에 원종 그 자체로도 고향의 봄을 연상시키는 봄꽃으로 없어서는 안될 중요한 수종 중 하나이다. 거기에다가 원예종들은 꽃이 겹꽃으로 피거나 크고 수형이 원통형으로 직립하거나 아니면 가지가 아래로 늘어지거나 하는 특성이 추가된 것이다. 그리고 키가 작은 왜성종이거나 꽃이 촘촘하게 많이 피게 개량되어 원종의 단점을 보완하고 있어 이만한 정원수도 흔하지 않다. 그래서 많은 사람들이 꽃복사나무를 심는 것이다. 과거에 우리나라에 벚나무가 제대로 보급되지 않았던 시절 복사꽃만한 봄꽃도 흔치 않았는데 왜 이런 엉뚱한 설을 만들어 민가에서 심지도 못하게 하였는지 알 수가 없다. 따라서 이런 황당한 말을 듣고서 아름다운 꽃복사나무를 정원에 심기를 포기한다면 도대체 무슨 나무들을 심으려는지 모르겠다. 다만 거의 모든 과일나무가 그렇지만 특히 과수용 복사나무는 시비(施肥)를 충분하게 하고 농약을 워낙 자주 살포해야 제대로 결실하므로 주택의 정원에 심는 것은 피하는 것이 좋다.

복숭아를 제사에 쓰지 않는 문제

다음은 복숭아를 제사상에 올리지 않는 이유에 대하여도 따져 보자. 우리나라에서는 현재 제사상에 복숭아를 올리지 않는 것은 거의 불문율로 되어 있는 것 같다. 이 또한 이구동성으로 귀신이 싫어하는 복숭아를 제물로 올리면 조상신이 찾아오기 힘들어 되돌아가기 때문이라고 한다. 그렇지만 조선시대 문헌에 제사에 관한 많은 논쟁점 중 하나로 도지용부(桃之用否)가 포함된 것으로 봐서는 절대 쓰지 않았던 것은 아닌 것 같다. 즉 쓰는 측도 있었기에 논쟁거리가 된 것이다. 앞에서 언급한 바와 같이 중국 예기에도 복숭아는 제사에 쓰이는 오과 중 하나라고 기술되어 있다. 그리고 요즘은 제물을 바치는 조상 제사라는 것이 없는 일본에서도 최근에 나라현 사쿠라이시시에서 서기 135~230에 제사에 쓴 것으로 보이는 복숭아 핵이 발굴되었다고 2018년 발표한 바 있다. 그렇다면 중국과 일본에서 사용하였기에 우리나라도 사용하였을 가능성이 높다. 그러다가 국내서 어느 시점에 와서 쓰지 말자는 주장이 우세하여 널리 따르는 것으로 보이지만 뚜렷한 근거나 출전(出典)은 없다. 다만 일부에서 중국 위나라 학자 왕숙(王肅, 195~256)이 공자의 이름을 팔아 편집한 것이라는 의심을 받는 공자가어(孔子家語)라는 책에 공자가 애공(哀公)과 대화하면서 果属有六而桃为下(과속유육이도위하) 祭祀不用(제사불용) 不登郊庙(부등교묘) 즉 “과일 6종 중 복숭아가 가장 하품이라서 제사에 쓰지 않고 교묘에도 올리지 않는다.”라고 말한 대목을 복숭아의 제사 불용의 이유로 든다. 그런데 예기(禮記)에서는 제사에 쓰는 5과 중 하나라고 하였고 중국에서 일반적으로 복숭아를 자두와 살구, 대추, 밤 등으로 구성된 5과 중 으뜸이라고 즉 오과지수(五果之首)라고 언급하는 경우가 많다. 게다가 그 모습이 아름답고 육질이 달콤하여 천하제일과 (天下第一果)라고도 칭송을 받아왔는데 이게 하품이라서 천하므로 제사에 올리지 않는다라는 말을 공자가 했다는 것이 이상하다. 그리고 바로 그 공자가어의 자로초견(子路初見)에도 공자가 귀한 복숭아를 먼저 먹지 않고 맛없는 기장을 먼저 먹기에 애공이 왜 그렇게 먹느냐고 묻자 나름대로 명분을 들어 공자가 해명하는 과정에서 나온 말인데 공자도 복숭아가 맛있는 것임을 결코 모르는 바는 아니었던 것이다. 그렇다면 공자가 인용한 祭祀不用(제사불용)이라는 말은 도대체 어디에 근거하여 복숭아가 최하품(最下品)이라는 것인지 알 수가 없다. 다만 복숭아를 약으로 쓸 경우 신농본초경(神农本草经)에 양도(羊桃)가 하품(下品)으로 수록되어 있는데 이 양도(羊桃)는 다래인 것으로 알려져 있다.

여하튼 중국에서도 우리와 마찬가지로 제사에 복숭아를 쓰지 않는 것이 일반적이기는 하지만 우리와 같이 귀신이 싫어하거나 무서워하기 때문이 아니고 복숭아가 장수(長壽)의 상징이기 때문에 이미 죽은 사람에게는 의미가 없기 때문이라고 한다. 그러니까 중국에서 성묘시 복숭아를 올리지 않는 이유는 우리와는 전혀 다른 것이다. 그리고 중국에서는 우리나라의 대표적인 제물인 조율이시(棗栗梨柿) 중에서 이(梨) 즉 배도 올리지 않는다. 왜냐하면 그 발음이 이별을 뜻하는 이(離)와 같다는 황당한 이유 때문이다. 그럼 당연히 자두 이(李)도 안쓴다. 그 외에도 씨앗이 많은 석류나 용과 등도 다자다복(多子多福)을 상징하기에 조상이 좋아할 것 같은데도 이상하게 다양한 마음(多心) 즉 충심의 흔들림을 상징하거나 깔끔하지 않다(不潔)는 이유로 쓰지 않는다고 한다. 우리는 흔히 쓰는 포도도 주렁주렁 관(串) 모양으로 열매가 달렸다고 후손이 조상따라 갈까 봐 쓰지 않는다고 한다. 이렇듯 제사에 관한 주장들은 어느 나라던 허황되기 짝이 없는 경우가 많아서 크게 따를 것이 못되고 그저 후손들이 논의해서 형편에 맞게 지내면 될 듯하다. 그리고 복숭아는 저장기간이 짧아서 쓰고 싶어도 제철이 아니면 현실적으로 쓰기가 쉽지도 않다. 그래서 이런 주장이 나왔는지도 모른다.

중국에서는 도삼이사(桃三李四)라는 말이 있는데 우리나라 장삼이사(張三李四)와는 다른 말이다. 우리 장삼이사는 장씨 셋째와 이씨 넷째라는 뜻으로 평범한 사람을 뜻하지만 도삼이사는 복숭아를 심으면 3년만에 결실하고 자두는 4년만에 결실한다는 것을 뜻하여 복사나무의 왕성한 번식력을 상징한다. 그리고 우리나라에서는 삼국지의 유비 관우 장비가 도원에서 의형제를 맺고 생사를 같이 하기로 한 도원결의(桃園結義)를 매우 중히 여기지만 중국사람들은 특별히 복사나무와 그들의 결의를 연결시키지는 않는 것 같다. 즉 복사나무 즉 도(桃)를 논할 때 도원결의(桃園結義)는 전혀 언급되지 않는다는 것이다. 그리고 벚나무속 수종들의 구분법은 앞으로 점차 파악하겠지만 우선 복사나무를 앞에서 본 자두나무와 구별하는 방법은 꽃이 하나씩 피기에 3개씩 모여서 피는 자두와 구분이 되고 꽃자루가 거의 없고 꽃 색상도 연분홍이라는 점과 엽아가 나올 때 잎이 반드시 반으로 접혀서 나온다는 것인데 자두도 그런 경우도 있지만 전체가 말려서 나오는 경우도 있어 다르다.

등록명 : 복사나무

이 명 : 복숭아나무

학 명 : Prunus persica (L.) Batsch

이 명 : Amygdalus persica L.

이 명 : Prunus persica (L.) Stokes

분 류 : 장미과 벚나무속 낙엽 소교목

원산지 : 중국

중국명 : 桃(도)

일본명 : モモ(桃)

영어명 : Peach

수 고 : 3~8m

수 피 : 암홍갈색, 노시 거친 인편상

소 지 : 세장, 무모 광택 녹색 양지 홍색, 소피공 다수

동 아 : 원추형 정단둔, 외피 단유모, 2~3개 족생, 중간 엽아 양측 화아

엽 편 : 장원피침형, 타원피침형 도란상피침형, 동아 중 유엽 대절상

잎크기 : 7~15 x 2~3.5cm

잎모양 : 선단점첨 기부관설형, 상면무모, 하면 단유모 무모

잎거치 : 변 세거치 조거치, 치단 선체 무선체

잎자루 : 조장, 1~2cm, rn 1~수개 선체, 무선체

꽃특징 : 단생, 선엽개방, 2.5~3.5cm 지름

꽃자루 : 극단 무경

꽃받침 : 종형, 피단유모, 희무모, 녹색에 홍색반점, 악편 정단 원둔 단유모

꽃부리 : 장원상타원형 관도란형, 분홍색 드물게 백색

꽃수술 : 20~30, 화약 배홍색

암술대 : 수술과 같은 길이 약간 짧음

자 방 : 단유모

열 매 : 모양과 크기 다양 난형 관타원형 편원형, 지름 (3)5~7(12)cm, 거의 원형

색 상 : 담록백색 등황색 양지 홍훈

모 양 : 과피 단유모 밀생 또는 무모, 복봉명현, 과경 단 심입과와(深入果洼)

과 육 : 백색 천록백색 황색 등황색 홍색, 다즙 향미, 단맛 신맛

종 자 : 핵대, 이핵, 점핵, 타원형 근원형, 양측편평 정단점첨 표면 종횡구문 공혈

종 인 : 쓴맛 드물게 단맛

개화기 : 3~4월

결실기 : 다양, 대개 8~9월

염색체 : 2n=16

용 도 : 식용 약용 – 파혈(破血) 화혈(和血) 익기(益气)의 효능

'장미과 벗나무속 > 자두아속복사조' 카테고리의 다른 글

| 1772 만첩백도 – 백색 겹꽃이 피는 꽃복사나무 품종 (0) | 2022.05.15 |

|---|---|

| 1771 백도 – 백색 홑겹 꽃이 피는 꽃복사나무 품종 (0) | 2022.05.13 |

| 1763 아몬드 그리고 행앵도리(杏櫻桃李) (0) | 2022.04.14 |

| 97 전설의 선과 반도(蟠桃) = 감복사 - 농가 유망 수종 (0) | 2016.04.23 |

| 96 천도복숭아로 널리 알려진 승도(僧桃) (0) | 2016.04.23 |