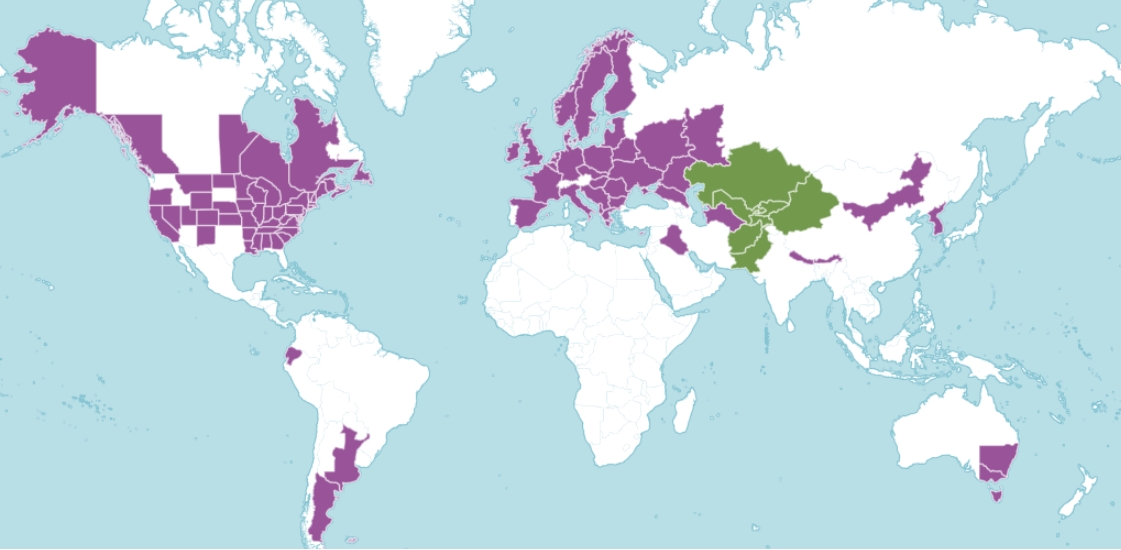

우리나라에 사과나무속으로 등록된 수종은 모두 14종이다. 이들 이름 중에는 사과나무, 능금나무, 이노리나무와 해당(海棠)이 각각 한 종씩 있으며 야광나무와 아그배나무가 각각 2종씩 있고 꽃사과나무가 6종이 있다. 모두가 넓은 의미의 사과나무인데 그 이름은 제각각 7가지나 되어 어지럽다. 이들 모두를 한꺼번에 탐구할 수는 없으므로 우선 가장 먼저 정식 명칭이 사과나무인 과수원 재배용 사과부터 알아본다. 사과나무는 우리가 먹는 사과를 생산하는 나무이므로 매우 중요한 만큼 일찍이 원시시대부터 품종이 개량되어 왔을 터이기 때문에 지금에 와서 그 원종을 정확하게 파악하기는 어렵다고 한다. 우리뿐만 아니라 전세계인들이 식용하는 재배용 사과는 거의 대부분 아프가니스탄과 중앙아시아 그리고 중국 신장이 원산지인 신학명 Malus domestica 또는 구학명 Malus pumila로 표기하는 사과나무 단 한종이다. 그런데 현재 우리나라를 포함한 동양 3국이 재배하고 있는 근대 개량사과나무는 19세기 말에서 20세기 초에 미국에서 들어온 품종에서부터 출발한다. 중국 북서쪽 신장 위구르지구도 원산지 중 하나이지만 현재 재배하고 있는 개량사과나무는 일본과 중국은 실질적으로 1871년경에 미국에서 도입된 것으로 알려져 있고 우리나라는 그보다 약간 늦은 1890년부터 1906년 사이에 미국 선교사나 아니면 일본을 통하여 도입된 것으로 알려져 있다. 지금은 1939년 일본에서 개발한 후지(富士)라는 품종에 밀려났지만 지금도 많은 사람들이 기억하는 국광(國光)이나 홍옥(紅玉) 등의 품종들이 바로 그때 100년 전에 미국에서 들어온 품종이다.

그런데 사과나무는 중국의 북서쪽 끝 신장과 그 서쪽인 중앙아시아가 원산지인데 거기서 유럽으로 들어가 다시 대서양을 건너서 신대륙으로 가서 미국에서 개량된 품종이 다시 서쪽으로 한중일 3국에 도달한 것이다. 결국 지구를 거의 한 바퀴 돌아서 온 셈인데 그 사이 어떤 수종과의 교잡이 이루어 졌는지 그 혈통을 알 길이 없다는 것이 당연해 보인다. 따라서 유럽에서 1750~60년대에 주변 과수원에서 재배하는 수종을 대상으로 명명한 학명을 그대로 인정하는 것이다. 당초에는 린네가 1753년 배나무속으로 명명한 것을 영국의 밀러가 사과나무속을 신설하여 1768년 명명한 학명 Malus pumila가 정명이 되어 우리나라도 여태 그렇게 등록되어 있지만 2017년 학명이 독일학자가 1803년 명명한 Malus domestica로 변경되었다. 그래서 앞으로는 후자의 학명으로 써야 하며 국가표준식물목록에서도 신학명으로 수정되어야 마땅해 보인다. ※ 학명 변경에 관하여는 앞 1962번 게시글을 참조할 것.

그럼 과연 서역(西域)이라고 불리던 중국 신강성(新疆省)과 그 서쪽 중앙아시아가 원산인 사과나무가 서진(西進)만 하여 지구를 한 바퀴 돌아서 와야만 했을까 거꾸로 동진(東進)을 했다면 중국만 거치면 바로 우리나라인데 하는 의문이 당연히 든다. 그렇다. 당연히 그렇게 동진하여 오래 전부터 우리나라와 일본에 들어와 재배하여 왔다. 그래서 대부분의 사람들은 가장 먼저 도입된 품종을 능금이라며 마치 우리 토종인 줄로 알고 있으며 일본은 아예 능금을 일본임금(和林檎)이라고 부르고 있다. 그렇다면 나중에 미국에서 온 개량사과나무와는 같은 수종인지 아니면 다른 수종인지 아니면 품종이 다른지 그 관계가 궁금하다. 세상에는 식용이 가능한 수종이 우리가 사과나무라고 부르는 학명 Malus domestica인 수종뿐인 것은 아니다. 품질이 다소 떨어지기는 하지만 우리가 능금이라고 부르는 학명 Malus asiatica인 수종도 있다. 이 수종의 중국 이름은 예로부터 임금(林檎)이었는데 이게 우리나라에서는 능금으로 변하여 불리고 있으며 일본은 지금도 린고(リンゴ)라면서 한자로 林檎(임금)으로 쓰고 있다. 일본은 임금이 10세기 초의 기록에도 나오므로 재배역사가 천 년이 넘었다고 하지만 우리는 따질 필요가 없이 현 중국의 요녕성 즉 옛 고조선 또는 고구려 땅에서 자생하고 있었다. 그래서 만약 과거 우리 고구려 영토를 되찾는다면 능금은 당연히 우리 토종 즉 자생종이라고 할 수 있게 되는 것이다.

과거 고구려지역을 포함한 중국 거의 전역에서 자생하는 임금(林檎) 즉 능금과는 달리 사과나무는 중앙아시아가 원산지이므로 중국에서는 신장 위구르지구 즉 서역(西域)에서만 자생하고 있었는데 과거 서역이 중국이라고 하기가 좀 애매한 지역이다. 그래서 그 사과가 언제 중원으로 들어왔는지가 중요한데 세 번에 걸쳐서 들어 왔다고 말한다. 첫 번째는 기원전인 한나라시대이고 두 번째는 원나라시대이고 마지막이 개화기 우리와 비슷한 시기에 미국에서 도입된 것이다. 예나 지금이나 큰 변화가 없는 능금나무와는 달리 사과나무는 과수원 재배용 수종이므로 세월의 흐름에 따라서 계속 개량되면서 진화를 거듭해 왔다. 과거 우리나라에 맨 처음 도입된 종 즉 한나라시대에 중원에 도입된 품종은 능금과 거의 구별이 어려운 재래종이었다면 14세기 원나라시대에 들어온 품종은 크게 달라졌고 20세기 초 미국에서 도입된 품종은 서양에서 획기적으로 개량된 근대의 사과로서 바로 국광과 홍옥과 같은 품종이었던 것이다.

따라서 우리나라에 사과나무가 도입된 과정과 그 명칭의 변화를 파악하려면 그 옛날 원산지인 신강(新疆)에서 알마(Alma, 阿里馬)라고 불리던 사과가 중국 중원에 언제 들어왔는지를 먼저 파악할 필요가 있다. 참고로 중앙아시아에서 면적이 가장 넓은 국가인 카자흐스탄의 과거 수도였던 최대 도시 알마티(Алматы)는 그 이름이 사과의 도시라는 의미라고 한다. 실제로 지금도 사과를 많이 재배한다고 한다. 중국에는 이미 기원전 100년경에 사마상여(司馬相如)라는 사람이 남긴 상림부(上林賦)에 기록된 내(柰)가 바로 서역에서 온 사과나무의 일종이라는 것이다. 하지만 그 재래종 사과는 그 당시 중국 토종인 능금 즉 임금(林檎)과 별 차이가 없어서 둘의 이름이 혼용되기도 했다. 그러다가 원나라시대인 14세기에 다시 품질이 향상된 품종이 중앙아시아에서 도입되었다는데 이를 중국에서는 처음에는 내(柰) 또는 빈바과(頻婆果)라고 하다가 명나라에 와서 저명한 원예학자인 왕상진(王象晋, 1561~1653)이 저술한 군방보(群芳譜)에 의거하여 평과(苹果)라는 이름을 가지게 된다. 그 후 19세기말 개화기에 우리와 비슷한 시기에 비슷한 과정 즉 미국 선교사에 의하여 도입된 개량사과나무에도 평과(苹果)라는 이름이 그대로 적용되어 오늘날까지 이어지고 있는 것이다.

현재는 사과의 품질이 워낙 개량되어 능금은 비교조차도 할 수 없는 처지가 되었지만 중국에 처음 도입될 당시인 2천년 전에는 달랐던 것이다. 물론 임금보다 사이즈가 크고 맛도 좋아서 특별히 제사에 썼기에 제사에 쓰는 과일 즉 제단(示) + 나무(木)라고 내(柰)라는 한자어를 만들어 표기했지만 대단한 차이는 아니었던 것으로 보인다. 그래서 사람들이 그 이름을 즉 내(柰)와 임금(林檎)을 혼용하는 경우가 많았던 것으로 보인다. 특히 원나라시대에 중앙아시아에서 새로운 신품종이 도입되기 전까지는 말이다. 그래서 중국에서도 헷갈리고 우리나라는 더더욱 정보가 부족하여 일찍이 한반도에서 재배하던 것이 사과인지 능금인지 구분하기가 어려워 졌다. 식물분류학이 없던 시절이라면 둘을 굳이 구분할 필요가 없었기에 국내서 사과의 재래종인 내(柰)와 능금인 임금(林檎)을 특별히 구분하여 기록하지는 않았을 것이므로 더더욱 파악하기 어려워진 것이다. 그래서 초창기 국내 기록에 나타나는 임금(林檎)이 정말 능금인지 아니면 사과의 재래종인 내(柰)인지 분간하기 어렵다는 말이다. 임금은 원래부터 고구려 땅에 있던 수종이고 내(柰) 또한 서역에서 왔다고는 하지만 한랭한 중국 북방에서 재배하던 수종이라서 중국에 들어온 다음 오래지 않아서 한반도에 도입되었을 것으로 추정된다. 하지만 우리 기록에는 임금(林檎)만 나타나다가 내(柰)라는 표기가 등장하는 것은 조선 초에 와서이므로 그 시기는 중국에서는 이미 개량된 사과나무가 도입되어 재배하고 있던 시절이기 때문이다. 즉 크게 구분되지 않던 초창기 재래종 사과나 능금을 모두 林檎(임금)이라고 하다가 원나라 때 도입된 개량된 품종 즉 빈바과(頻婆果)가 국내에 들어오자 그 차이가 확연하게 드러나 다른 이름으로 표기하기 시작하였다고 볼 수 있다. 이점에 있어서는 중국도 마찬가지이다.

거의 중국 전역이 원산지인 임금(林檎)과 한나라 때 도입하여 주로 중국 북방지역에서 재배하던 사과나무 즉 내(柰)가 우리나라와 일본에도 오래 전에 전파된 것은 당연하다. 우리나라에는 정확하게 언제 어떻게 도입되었는지 모르지만 우리 기록상으로는 고려 무신정권 시절 문순공(文順公) 이규보(李奎報, 1168~1241)의 동국이상국전집 권제13(東國李相國全集 卷第十三)에 구우홀청(久雨忽晴) 여객행원중기소견(與客行園中記所見)이라는 제목의 고률시(古律詩)에 ‘林檎綴珠琲(임금철주배) 頗覺味釅苦(파각미염고)’라는 문구가 있는데 이게 최초가 아닌가 한다. 내용인즉 ‘능금이 구슬같이 주렁주렁 달렸는데 그 맛이 시면서도 쓰구나’이다. 손님과 함께 정원을 둘러보면서 작시한 것이므로 실제로 재배하고 있었다는 이야기이다. 우리 기록은 아니지만 우리나라를 방문한 중국 사신들이 남긴 글로서는 이보다 앞선 기록이 있다. 중국 북송의 관리 손목(孫穆)이란 사람이 1103년에 봉사고려국신서장관(奉使高麗國信書狀官)으로 고려를 방문한 후 당시 보고 들은 고려의 조정제도와 풍속 및 고려 방언 약 360어휘를 채록하여 저술한 견문록이자 어휘집인 계림유사(鷄林類事)에 고려인들이 林檎(임금)을 悶子訃(민자부)라고 부르더라고 기록하고 있다. 여기서 민자부가 도대체 무슨 뜻인지 아직 아무도 제대로 풀이하지 못하지만 여하튼 그 당시 고려에도 임금(林檎)이 존재하였음을 알 수 있다.

그리고 20년 후인 1123년 다시 송나라의 사신으로 고려에 온 관리 서긍(徐兢, 1091~1153)의 선화봉사 고려도경(宣和奉使 高麗圖經)이라는 보고서에 ‘倭國者, 亦有來禽·青李·瓜·桃·梨·棗, 味薄而形小’라는 내용이 있다. 즉 ‘왜국(倭國)에서 온 능금 청리 참외 복숭아 배 대추 등은 작고 맛이 나쁘다.’라고 기록하고 있다. 여기서는 임금(林檎)을 내금(來禽)이라고 기록하고 있는데 중국에서 내금(來禽)을 임금(林檎)과 같은 의미로 썼기 때문이다. 이 기록으로 일본에서도 그 당시 능금을 재배하고 있었다는 것을 알 수 있다. 실제로 일본에서는 헤이안시대(平安時代, 794~1185) 중엽인 931~938에 저술된 화명류취초(和名類聚抄)에 利宇古宇(리우고우, りうこう/りうごう)라는 명칭이 나오는데 이게 전와되어 오늘날 임금(林檎)의 발음 린고(リンゴ)가 된 것으로 풀이하고 있어 단지 그 기록만으로 보면 우리보다 앞선 시기가 된다. 실제로 중국에서도 당나라 때 일본견당사(日本遣唐使)에 의하여 임금(林檎)이 일본으로 전파되었다고 한다. 하지만 우리나라는 원래 고조선이나 고구려 땅인 요동 또는 요서지방에서 임금이 자생하고 있었기에 일본보다는 먼저 한반도에 도입되었을 것은 당연하다. 문제는 재래종 사과인 내(柰)가 과연 언제 도입되었느냐 이다.

그런데 정말 재래종 사과(柰)가 이른 시기에 우리나라에 도입되었을 것이라는 추정을 뒷받침하는 사료가 있다. 통일신라 49대 왕인 헌강왕(憲康王, 875~886) 때 처용랑(處容郞)이 지었다는 향가(鄕歌) 처용가(處容歌)를 삽입한 고려가요가 조선 성종 때인 1493년 유자광 성현 신말평 등이 편찬한 국악 이론서인 악학궤범(樂學軌範)에 다음과 같은 “머자 외야자 綠李야”라는 기록이 있다. 과일 이름을 나열한 것 같은데 여기서 ‘머자’라는 과일이 바로 내(柰)의 우리 이름 ‘멋’이라는 주장이다. 국경이 수시로 변하던 고구려시절 중국 북방에서 재배하던 내(柰)가 한반도 유입되었다는 것은 어찌 보면 당연한 것으로 판단된다. 그 당시 중국에서도 내(柰)와 임금(林檎)을 실질적으로 거의 구분하지 않던 시기이므로 능금이 멋일 수도 있고 멋이 능금일 수도 있었기에 林檎(임금) 하나로만 기록에 남긴 것 아니겠는가 말이다.

학명 Malus asiatica인 능금나무는 중국 토종이므로 중국에서의 장구한 재배역사만큼이나 다양한 이름들이 있다. 한중일 3국에서 임금(林檎) 또는 내금(来禽)으로 통하는 이 수종의 현재 중국 정식 명칭은 화홍(花紅)이다. 이 이름은 1621년 명나라 정원설계사인 문진형(文震亨, 1585~1645)이 발간한 장물지(长物志) 소과(蔬果)편에 근거한다. 하지만 그보다 먼저인 1505년에 명나라 관주도로 유문태(刘文泰) 등이 편집한 본초품휘정요(本草品汇精要)라는 본초서에 화홍(花紅)이 임금의 속칭이라는 기록이 나오고 그 먼저 명나라 재야 의학자인 난무(兰茂, 1397~1470)라는 사람이 1436년에 완성한 진남본초(滇南本草)에 화홍과(花紅果)라는 약재를 소개하고 있다. 그 외에도 임금(林檎)의 별명들이 더 있는데 그 중에서 바로 사과(沙果)라는 것도 있다. 우리가 말하는 사과가 중국에서는 능금나무의 별명인 것이다. 사과(沙果)라는 이름으로 불리는 이유에 대하여는 모래땅(沙地)에서도 잘 자라기 때문이라는 설과 사아(沙俄) 즉 제정러시아에서 온 품종에서 유래되었다는 설 등이 있지만 정설은 “其肉质疏松,味甜酸而芳香不耐贮;稍贮后肉质即沙化,故名沙果.” 즉 “과육이 푸석푸석하고 달고 신맛이 나지만 저장하기 어렵다. 시간이 약간만 지나도 과육이 모래와 같이 변하여 사과(沙果)라고 한다”라고 아예 중국 바이두(百度) 백과사전에서 명백하게 밝히고 있다.

사과(沙果)라는 명칭을 최근에는 중국에서도 쓰지만 과거에는 흔하게 쓰는 용어는 아니라서 중국에서도 언제부터 사용된 것인지에 대한 관심이 별로 없어 보인다. 북방에서 불러오던 이름으로서 최초 출처는 명나라 때인 1505년에 관주도하에 유문태(刘文泰) 등이 편집한 본초품휘정요(本草品汇精要)라는 본초서이라고 한다. 그리고 20세기 이전의 다른 본초서에는 사과(沙果)라는 이름을 찾기가 어렵다. 다만 청나라 강희제(재위 1661~1722) 때 내속(柰属) 과일류에 대한 많은 연구를 한 결과 품종을 나눈 기록이 있는데 그 일부를 소개하면 다음과 같다. “柰有数种,小而赤者,曰柰子。白而点红,或纯白,圆且大者,曰苹婆果。半红白,脆有津者,曰花红。绵而沙者,曰沙果.”라고 “내(柰) 즉 능금속은 여러 종이 있는데 작고 붉은 것이 내자(柰子)이고 백색에 붉은 반점이 있거나 순백색에 둥글고 큰 것이 평바과(蘋婆果)이고 홍백색에 아삭아삭하고 수분이 많은 것이 화홍(花紅)이고 무르고 모래 같은 것이 사과(沙果)이다.”라고 분류하고 있다. 여기서 내(柰)는 광의로는 현재의 사과와 능금을 통칭하는 말이고 내자(柰子)는 여기서는 능금나무의 한 품종을 말하는 것 같다. 따라서 중국에서의 사과는 능금 즉 Malus asiatica 중에서도 품질이 좋지 못한 품종이었던 것이고 원나라(1279~1368)시대에 중앙아시아로부터 도입하여 북경 인근에서 많이 재배하던 개량된 사과 즉 Malus domestica는 청나라시대에는 평바과(苹婆果=蘋婆果) 또는 평과(苹果)라고 부르고 있었음을 알 수 있다. 그러니까 현재 우리나라에서 사과라고 부르는 과수원 재배용 수종은 중국에서는 평과(苹果, 蘋果, 頻果)라 하고 중국에서 사과(沙果)라고 하는 것은 경쟁력을 잃어 우리나라는 물론 원산지 중국에서도 1970년대 이후 거의 자취를 감춰버린 임금(林檎) 즉 능금나무의 별명이라는 것이다.

정리하자면 옛 고구려 땅에 자생하던 임금은 오래 전에 한반도로 유입되어 그 이름이 중국의 림금(林檎)에서→닝금으로→다시 능금으로 변하여 현재의 능금나무가 되었다는 것으로 쉽게 이해가 된다. 그런데 재래 사과나무는 중국에서 도입되었다면 柰(내)라는 한자어가 따라왔을 터인데도 이상하게 국내서 벗 멋 먿 등으로 불리며 심지어는 민자부라는 기록도 있다. 그 외에도 고려시대에는 핏부로 불렸다는 설도 있다. 글쎄 민자부와 핏부가 어떤 연관성이 있어 보이기는 하지만 아직 아무도 시원하게 풀이하지는 못하는 것 같다. 그렇더라도 벗이나 멋 또는 먿은 일관성이 있는 순수 우리말 이름으로서 최소한 조선시대까지는 멋이라고 불리고 있었다는 것이다. 이 수종이 드넓은 중국에서도 서북단 신장 외에는 자생지가 없고 일본에서도 자생하지 않는데 우리나라에서 자생한다는 것으로 추정하기는 어렵다. 하지만 아주 오래 전부터 우리나라 북방지역에서 재배하면서 멋이라고 부르고 있었다는 것을 의미한다. 중국 서북단 신장 즉 신강(新疆)이 원래 과거 돌궐인들이 활동하던 지역이라서 그 지역에서 현재도 사과를 부르는 이름 알마(Alma, 阿里马)가 바로 돌궐계 언어라고 한다. 그렇다면 돌궐과 접촉이 잦았던 고구려가 충분히 직접 도입하여 재배하였을 가능성도 있다고 본다. 그 때부터 불러 오던 이름이 바로 멋이라면 [nài]로 발음되는 중국 이름 柰(내)와 전혀 다르게 불리는 것이 이해가 된다. 이에 대하여는 훗날 조선후기 실학자인 유희(柳僖, 1773∼1837)선생이 1824년경에 펴낸 물명고(物名攷)에 “柰子, 我東北道有呼멋者是也. 云而今之小見者訛傳爲벗, 有識者又爲사과均非也”라는 문구가 있다. 즉 “내자를 우리나라 북도에서는 멋이라고 한다. 모르는 사람들이 벗이라고 하며 유식한자들은 사과라고 말하지만 둘 다 아니다.” 우리 북도에는 멋이라고 부르는 것(柰)이 있었고 원나라시대 도입된 사과와는 다르다는 점을 강조하고 있다. 그리고 柰를 버찌(벚나무)로 이해하는 것은 잘못이라는 것이다. 그 당시 북도에서 멋이라고 부르는 수종이 중국에서 내(柰)라고 하는 재래종 사과나무라는 것으로 파악은 되었지만 일반인들은 그게 벚나무(山櫻)인지 사과나무(蘋果)인지 잘 모르고 있다는 것을 말하고 있다.

여하튼 언제부터인지 북도 민간에서 멋으로 부르는 수종이 있었지만 조선시대 초까지 우리 문헌에 내(柰)라는 기록이 등장하지 않는다. 그러다가 조선 초에 와서 1433년(세종 15년)에 세종대왕의 명으로 편찬된 의학서인 향약집성방(鄕藥集成方)에 林檎은 능금으로 柰는 벗으로 기록되어 있다고 한다. 그리고 조선 중종 22년(1527)에 어문학자 최세진(崔世珍)이 지은 어린이용 한자 학습서 훈몽자회(訓蒙字會)는 보다 더 상세하게 “檎 닝금 금, 㮏 멋 내, 㰋 큰림금 빈, 木+婆 큰림금 파”라고 기록을 남기고 있다. 여기서 많은 정보가 나온다. 우선 임금이 능금나무인 점은 변함이 없지만 한나라 때 서역에서 온 재래 사과나무는 벗이나 멋(㮏)이라고 하고 원나라 때 중앙아시아서 도입된 개량된 큰 사과나무는 빈파(頻婆)라고 풀이하고 있다. 중국 실정과 부합하는 매우 정확한 번역이라고 할 수 있다. 그동안 임금과 내를 크게 구분하지 않고 살아왔는데 중국에서 개량된 사과인 빈파(頻婆)라는 용어가 등장하면서 그게 내(柰)의 개량된 품종이란 것이 알려지면서 재래종 사과인 내(柰)에 대한 관심이 높아진 것이 아니겠는가 한다. 참고로 아직 그때까지는 개량된 빈바과(頻婆果)는 국내에 도입되기 전이었다.

그러다가 드디어 중국의 그 빈바과(頻婆果)가 국내에 도입된다. 기록으로는 청나라 초기인 1654년 조선 인조의 셋째 아들인 인평대군(麟坪大君, 1622~1658)이 청나라 사신으로 갔다가 빈과(蘋果)를 가져왔다는 기록이 있다. 일설에는 부마(駙馬)이던 동평위(東平尉) 정재륜(鄭載崙)(1648-1723)이 1670년에 가져왔다고도 한다. 이규경(李圭景, 1788~1856)의 오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)에 이렇게 기록이 있다. 麟坪大君 奉使入燕。始取其種而來。仍爲繁槇。或曰東平尉鄭公 創出於燕。至今傳種云。여하튼 빈과(蘋果) 실물이 도입되자 17세기 말에 와서 갑자기 사과(査果)라는 말이 등장한다. 조선 후기 실학자 유암 홍만선(洪萬選, 1643~1715)이 지은 농업 책인 산림경제(山林經濟)에서 귀문원(龜文園)에 심은 꽃나무 중에 임금(林禽)과 사과(査果)가 나란히 포함되어 있다. 구체적으로 사과는 종자번식이 안되고 접목에 의한 번식을 해야 한다고 설명하고 있다. 여기서 사과란 분명 빈바과(頻婆果)인 사과나무를 말한다. 글쎄 왜 갑자기 사과(査果)라는 용어를 사용하게 되었는지는 알 수가 없다. 하지만 이 사과(査果)는 중국에서 능금의 별명인 사과(沙果)와는 다른 글자로 우리나라에서 만든 명칭이다. 이와 같이 우리 조상들은 서역에서 중원으로 도입된 두 종류의 사과나무 품종 때문에 고생하는 모습이 역력했다. 조선조에 멋이라고 부르던 재래종 사과나무는 중국에서 내(柰)라는 재래종 사과나무이었는데 원나라 때 도입된 큰 열매가 달리는 사과나무를 중국에서 빈바과(頻婆果) 빈과(蘋果) 평바과(苹婆果) 평과(苹果) 등 다양한 글자로 그 이름을 쓰게 되자 국내서 어떤 이유인지 이를 그대로 따라지 않고서 사과(査果) 또는 사과(楂果)라고 부르고 쓰기 시작한 것이다.

그러다 보니 중국에서 임금(林檎)을 부르던 사과(沙果)라는 이름과 혼동되어 그렇게 기록한 경우도 많았던 것이다. 정조시대 작성된 왕의 일기인 일성록(日省錄)에는 1786년에는 査果(사과)라고 기록하고 1796년에는 沙果(사과)라고 기록했다가 1798년에는 楂果(사과)로 통일성 없이 기록하는 혼란스러운 모습을 보인다. 아마 중국 임금의 별명인 沙果(사과)와 국내서 독자적으로 쓰기 시작한 사과(査果)를 혼동한 것으로 보인다. 그리고 조금 늦게 조선 후기 정치가로 영의정까지 지낸 남인의 영수 채제공(蔡濟恭, 1720~1799)이 그의 번암집(樊巖集)에서 청나라 사신으로 갔을 때 본 사과꽃과 임금꽃이 만개한 모습을 즐겼다는 내용이 있다. 여기서는 사과를 蘋果라고 기록했다. 그 당시 중국의 표기법이었던 것이다. 참고로 蘋果는 중국에서는 핑과[píngguǒ]로 발음하지만 우리는 빈과 또는 평과로 읽는다. 蘋果를 간체자로 쓰면 苹果가 되는데 중국 발음은 번체자와 동일하지만 우리는 평과라고 읽는다. 그래서 결국 빈과와 평과가 같은 것이다. 그래서 급기야 실학자인 영재(泠齋) 유득공(柳得恭, 1748~1807)선생이 그의 필기류 저작인 고운당필기(古芸堂筆記)의 초목충어(草木蟲魚)편에서 그동안의 상황을 설명하는 듯한 다음과 같은 기록을 남기고 있다. 早春迎春始放,指爲辛夷;深夏玫瑰齊發,冒稱海棠,見於吟詠。松子謂之柏子,蘋果謂之査果,不復辨詰。”사람들이 영춘화를 신이화라 하고 매괴를 해당화라 하고 소나무의 일종인 잣나무을 백(柏)이라고 하며 평과(蘋果)를 사과(査果)라고 하면서 제대로 따져보지 않는다.” 와! 그 시대에 거의 식물분류학자 수준으로 제대로 파악한 기록을 남긴 것이다. 유득공선생은 중국의 평과(蘋果)를 우리나라서 사과(査果)라고 하는 것을 납득할 수 없었다는 말이다.

워낙 사과(査果)를 사과(沙果) 혼용하는 사람들이 많아지자 조선 후기 실학자인 풍석(楓石) 서유구(徐有榘, 1764~1845)선생이 저술한 백과사전인 임원경제지(林園經濟志)에서는 발음이 같다고 혼동하여 중국에서 능금을 지칭하는 말인 사과(沙果)라고 쓰지 말고 반드시 사과(楂果)로 쓰라고 강조하기도 했다. 그러니까 알 수 없는 이유로 국내서 사과라고 하며 한자로는 楂果 또는 査果로 표기 했는데 그나마도 제대로 쓰지 않고 능금나무를 의미하는 沙果로까지 표기하였던 것이 안타까웠던 것이다. 한자 沙果는 널리 알려진 글자이고 査果는 생소한 글자이기에 잘못 쓰여지는 것을 막을 수가 없었던지 급기야는 조선왕조 순조실록에까지 沙果라고 기록하게 된다. 그리하여 개화기 미국에서 신품종 개량사과나무가 도입되어도 그대로 사과(沙果)라고 하여 우리 국어사전조차도 사과를 沙果로 한자표기하고 있다. 그리고 사과는 능금(林檎)의 서양 개량종이라고 잘못 풀이하고 있다. 사과를 한자로 査果 또는 楂果로 표기해야 하고 능금이 아닌 멋(柰)의 개량종이라고 풀이해야 옳은데도 말이다. 참고로 사과를 중국에서는 평과(苹果)라고 하고 일본에서는 서양임금(西洋林檎)이라고 하며 중일 양국에서 사과(沙果)라고 하면 능금으로 통한다. 그리고 사과(沙果)라는 말 자체가 과숙하면 모래와 같이 변한다고 붙인 품질이 떨어지는 능금에 붙인 말인데 이걸 우리가 먹는 장기 보관하여도 전혀 문제가 없는 맛이 매우 좋은 아삭아삭한 식용 사과에 붙인다는 것은 어울리지 않는다. 비록 사과라는 말은 이미 굳어져 고치기 어렵더라도 한자표기만이라도 고쳐야 마땅해 보인다. 그래도 우리말 큰사전에 사과의 한자표기를 처음에는 沙果라고만 하다가 지금은 楂果도 병기한다니 다행이라고 해야 될 듯하다.

일반적으로 우리나라에 사과나무 즉 Malus domestica가 조선 인조 때인 1654년 셋째 왕자인 인평대군(麟坪大君, 1622~1658)이 중국에서 가져왔다. 그러나 재배로까지 이어지지는 못하다가 20세기 초에 외국선교사에 의하여 도입되었다고 흔히 설명한다. 아니다. 인평대군이 중국에서 가져온 평과(蘋果)는 결코 실전(失傳)된 것이 아니고 이후 실학자들이 쓴 재배 방법에 대한 기록도 있다. 그리고 그 사과는 미국 선교사가 가져온 근대 사과가 아니고 원나라시대에 중앙아시아에서 온 작고 품질이 떨어지는 것으로 그 차이가 매우 크다. 그리고 사과나무를 인평대군이 처음 도입한 것은 절대 아니다. 매우 오래 전에 들어와 북도에서 멋이라는 이름으로 불리면서 재배되고 있었던 것이다. 다만 근대 사과는 1884년 외국 선교사 등에 의해 도입되어 인천 영사관 구내와 원산 근교에서 재배를 시도한 적이 있었지만 상업적인 과수원으로까지 발전하지는 못했다고 한다. 1901년 원산 근교의 윤병수씨가 외국 선교사를 통해 국광과 홍옥 등의 묘목을 도입 재배한 것이 근대적인 사과 과수원의 효시이다. 사과 재배의 국가적 기초가 다져진 것은 1906년 뚝섬에 12㏊ 규모의 원예 모범장을 설치하면서부터라고 한다. 각국에서 도입한 사과 품종을 비교 재배 육묘산업을 키운 것이다. 현재 세계적으로 재배되고 있는 사과의 종류는 100여 가지이며 각 나라마다 그 나라 소비자들이 선호하는 품종 중심으로 재배되고 있는데 우리나라 경우는 50여종에 달한다고 한다. 처음에는 국광과 홍옥이 중심이었으나 1939년 일본에서 국광과 Red delicious라는 품종을 교잡시켜서 개발한 후지가 1970년대에 보급되면서 국광과 홍옥의 자리를 대체하여 현재 우리나라 재배 품종의 대부분을 차지하고 있다고 한다. 일본뿐만 아니라 전세계에서 가장 많이 재배하는 후지는 원래 아오모리현 후지사키(藤崎)라는 지역(町)에서 개발되었기 때문에 붙은 이름인 것 같은데 소비자들의 반응이 너무 좋아서 보다 더 크게 일본을 대표하는 후지산(富士山)에서 따온 이름이라고 설명한다. 일부에서는 그 당시 일본 최고의 미녀 여배우 야마모토 후지코(山本富士子) 이름에서 온 것이라는 주장도 한다. 초창기 미국서 도입된 사과 품종 중 둘을 잽싸게 교잡시켜서 단번에 세계적인 품종을 만든 일본의 기민함과 상술은 역시 감탄을 금치 못한다.

등록명 : 사과나무

등록명 : Malus pumila Mill.

정 명 : Malus domestica (Suckow) Borkh.

분 류 : 장미과 사과나무속 낙엽 소교목, 교목

원산지 : 아프가니스탄 중앙아시아

영어명 : orchard apple

중국명 : 평과(苹果) 내(柰) 서양평과(西洋苹果)

일본명 : 서양임금(セイヨウリンゴ, 西洋林檎)

수 고 : 15m

수 형 : 원형수관 단주간

줄 기 : 소지 짧고 거침, 원주형, 유시 융모 노지 자갈색 무모

동 아 : 난형 선단둔 단유모

엽 편 : 타원형 난형 관타원형

잎크기 : 4.5~10 x 3~5.5cm

잎모양 : 선단급첨 기부 관설형 원형 변연원둔거치

잎면모 : 양면유모 성장후 무모

잎자루 : 조장 1.5~3cm 단유모

탁 엽 : 초질 피침형 선단점첨 전연 단유모 조락

꽃차례 : 산방화서 3~7송이 소지정단 집생

꽃자루 : 1~2.5cm 융모

포 편 : 막질 선상피침형 선단점첨 전연 피융모

꽃크기 : 지름 3~4cm

꽃받침 : 악통외면 융모 악편삼각피침형 산각란형 6~8mm 길이 선단점첨 전연 융모

꽃부리 : 도란형 15~18mm 기부단조 백색 미방시 분홍색

수 술 : 20, 화사 장단부제 화판 절반길이

암술대 : 5, 하반부회백색융모 수술보다 약간 김

열 매 : 편구형 지름 2cm 이상 선단융기 악와하함 악편영존

과 경 : 단조

개화기 : 5월

결실기 : 7~10월

내한성 : 영하 40도

'장미과 아몬드아과 > 사과나무속' 카테고리의 다른 글

| 1965 벚잎꽃사과나무 = (구)꽃사과, 애기사과, 추자(楸子) 내자(柰子) (2) | 2024.04.24 |

|---|---|

| 1964 능금나무 = 임금(林檎), 정원수로 매우 적합한 수종 (1) | 2024.04.23 |

| 1962 사과의 중국이름 내(柰) 임금(林檎) 사과(沙果) 해당(海棠) 화홍(花紅) 평과(苹果)의 어원 (0) | 2024.04.17 |

| 1961 사과나무속 - 사과 능금 해당화 꽃사과 (0) | 2024.04.14 |

| 88 알프스오토메(Alps Otome) (0) | 2016.04.03 |