이제 조팝나무속 수종들 중에서 가장 구분하기 까다로운 수종들의 탐구에 나선다. 그게 바로 얼마 전까지만 하여도 국가표준식물목록에 여러 종으로 나뉘어서 등록되어 있다가 현재는 이리저리 통합되어 두 종으로 축소된 우리 자생종 당조팝나무와 아구장나무이다. 이들 두 종은 식물분류학적으로 조팝나무속을 세분류하면 장산화서조(长伞花序組) 즉 구년지에서 분화한 측지의 끝에 긴 꽃자루를 가진 산형 산방화서로 꽃이 피는 수종들의 그룹(組)에 속한다. 그 조에서 다시 세분류하면 이들 두 종은 갈래조팝나무계(系)로 분류된다. 이 계의 특징은 동아의 인편이 다수이고 잎 가장자리에 거치가 있으며 수술이 꽃잎보다 짧다는 공통점이 있기 때문이다. 이미 앞 게시글에서 이 계(系, series)로 속하는 또 다른 두 종의 탐구를 마쳤다. 바로 갈래조팝나무와 산조팝나무인데 이들의 공통점은 잎과 꽃 그리고 열매에 털이 거의 없다는 것이다. 그런데 이번에 탐구할 당조팝나무와 아구장나무는 둘 다 잎과 꽃차례 그리고 열매에 털이 많다는 공통점이 있다. 그래서 앞의 두 종들과는 구분이 되는 것이다.

그런데 문제는 당조팝나무와 아구장나무 둘의 구분이 어렵다는 것이다. 아니 어려운 정도가 아니라 현 시점에서는 거의 불가능하다고 보는 것이 옳다. 왜냐하면 이들 수종이 한중일 3국에 자생하는데 한중일 3국의 분류방법이 제각각 다르기 때문이다. 게다가 서양에서 인정하는 국제기준 또한 다르다. 그러니까 학자들의 의견이 달라 제대로 된 기준이 없는데 일반인들이 당조팝이 어떻고 아구장나무가 어떻고 말한다는 그 자체가 어불성설이라는 말이다. 이렇게 혼란스러운 것은 1832년부터 1943년까지 이들 두 종과 관련된 신종이 무려 10건이나 발표되어 난립하고 있었는데 이들을 통합하는 과정에서 학자들마다 즉 나라마다 의견이 다르기 때문이다. 따라서 종합적이고도 면밀한 연구 검토에 의한 새로운 정립이 없다면 앞으로도 이 혼란은 지속될 듯하다. 그럼 여기서 비록 제한된 정보 범위내에서라도 나름대로 현재 어떤 상황에 있는지 파악해 보기로 한다.

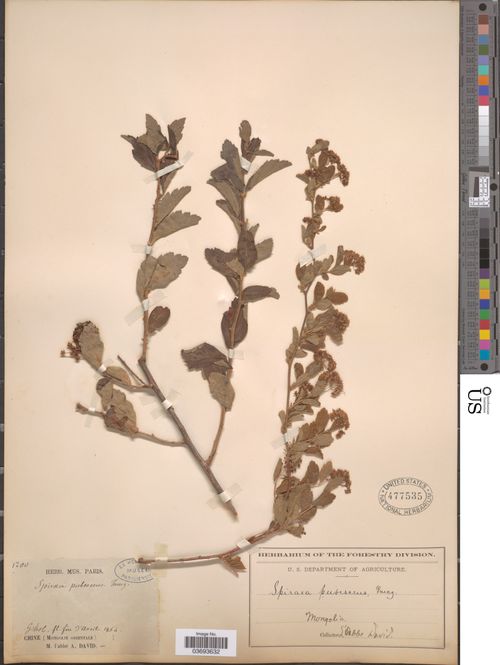

아구장나무의 과거 학명 Spiraea pubescens(1832)

먼저 러시아 식물학자인 Nicolai Stepanowitsch Turczaninow(1796~1863)가 몽고(?)에서 채집한 표본을 대상으로 1832년 Spiraea pubescens Turcz.라는 학명을 발표한다. 여기서 종소명 pubescens는 솜털이 많다는 뜻이다. 실제로 아구장나무에는 줄기와 잎, 꽃차례 그리고 꽃과 열매에 아주 많지는 않지만 짧은 솜털이 많기 때문이다. 이 수종은 몽고와 러시아 그리고 중국 동북 3성과 내몽고 등 한랭한 지역 뿐만아니라 중원의 산동성 안휘성과 호북성까지 여러 성에서 매우 광범위하게 자생하며 우리나라에서도 거의 전지역에서 발견되었다. 중국에서는 이를 부드러운 털이 난다고 유모수선국 (柔毛绣线菊)이라고도 하지만 정명은 토장수선국(土庄绣线菊)이라고 한다. 여기서 토장(土莊)의 어원은 중국에서도 파악되지 않는다. 별다른 뜻이 있는 자주 쓰는 용어는 아니라고 한다. 고유명사로 신장위구르족의 가장 오래된 촌락의 이름이라고 하는데 혹시 이 지역에서 많이 자라는 조팝나무라는 뜻이 아닌지 모르겠다. 아니면 그냥 시골 토속적인 분위기의 장원 주위의 열악한 암석지대 환경에서 주로 자라기 때문에 붙인 이름일 수도 있겠다고 중국에서도 추정만 하고 있다.

함경북도 방언이라는 우리 이름 아구장나무 또한 그 유래가 분명하지 않다. 일단 아가위와 장이 결합된 즉 아가위(아구)+장나무라는 것이 중론인데 아가위는 작고 둥근 열매를 말하는데 여기서는 열매보다는 국내 대표적인 아가위나무 중 하나인 산사나무의 꽃을 닮았기 때문에 붙은 이름으로 풀이하고 있다. 다음은 문제의 장인데 이를 막대기를 뜻하는 장(杖)으로 일각에서 풀이하고 있지만 글쎄 동의하기 어렵다. 우리 식물이름에 --장이 들어간 비슷한 사례가 누리장나무와 보리장나무 등이 있는데 이들 모두 막대기용으로 쓰기에는 그다지 어울리지 않는 수종들이다. 그보다는 순수 우리말로서 명사를 형용사로 바꿔주는 역할을 하는 접미사로 보는 것이 어떨까 한다. 마치 영어의 접미사 tic 또는 ic와 비슷한 용도로 말이다. 이런 접미사를 붙여서 명사를 형용사로 만든 영어 용례는 scientific analytic romantic rustic patriotic biotic 등 많다. 우리말 장 또한 접미사로 형용사를 만드는 사례가 흔하지는 않지만 꼬부장하다 조브장하다 으름장하다 거멀장하다 꼬장하다 등에서 볼 수 있다. 따라서 누리장은 누린내가 난다는 뜻이고 아구장과 보리장은 아가위(아구)와 보리를 닮았다는 뜻으로 풀이된다. 1937년 발간된 우리나라 최초의 한글판 식물 목록집인 조선식물향명집에 당연히 아구장나무가 수록되어 있었는데 그 때부터 거의 최근의 국가표준식물목록에까지 이 학명 Spiraea pubescens Turcz.로 등록되어 있었다. 하지만 1832년 발표된 이 학명은 그 이전에 이미 다른 학자들에 의하여 사용된 후순위 종복된 명칭으로 비합법명임이 밝혀져 현재는 서양은 물론 국내서도 더 이상 사용하지 않는다. 한편 이 수종이 자생하지 않는다고 알고 있는 일본에서는 이를 우스게시모츠케(ウスゲシモツケ)라 부르고 박모하야(薄毛下野)라고 한자로 써서 중국의 별명 유모수선국(柔毛绣线菊)이나 학명의 종소명 pubescens와 궤를 같이 하고 있다.

중국 모화수선국 Spiraea dasyantha(1833)

몽고에서 아구장나무가 발견된 데에 이어서 중국 북경 서산(西山)에서 채집한 표본을 대상으로 러시아 식물학자인 Alexander Georg von Bunge(1803~1890)가 이듬해인 1833년 Spiraea dasyantha Bunge라는 학명을 발표한다. 잎이나 꽃차례에는 털이 없는 경우가 많고 심피와 골돌과 복봉선에 주로 유모가 발달하는 아구장나무와는 달리 이 수종은 잎은 물론 꽃과 꽃차례 그리고 열매에 온통 백색 융모가 밀생하는 것이 특징이라서 hairy flower 즉 털로 덮힌 꽃이라는 뜻을 가진 종소명 dasyantha로 명명한 것이다. 그래서 원산지 중국명도 모화수선국(毛花绣线菊)이다. 이 수종은 딱히 국내서 자생하는 것이 확인되지는 않아 국명이 없다. 하지만 당조팝나무와 매우 유사하여 국내서도 이 모화수선국의 일부 변종이 당조팝나무에 통합되어 있고 일본의 경우는 아예 당조팝나무 전체가 이 학명에 통합되어 있다. 아직 중국과 서양에서는 이를 당조팝나무와 다른 별개의 종으로 분류하고 있지만 언제인가는 통합될 경우 당조팝나무보다 선순위이므로 당조팝나무의 학명 Spiraea chinensis가 이 학명 Spiraea dasyantha로 바뀌게 된다는 말이다.

일본 이부키시모츠케 Spiraea nervosa(1878)

이번에는 일본에서 발견한 새로운 개체를 대상으로 프랑스 식물학자 Adrien René Franchet(1834~1900) 등이 1878년 학명 Spiraea nervosa Franch. & Sav.를 발표한다. 여기서 종소명 nervosa는 conspicuous veins 즉 잎맥이 뚜렷하다는 뜻이다. 이 점에서는 위의 중국 모화수선국이나 아래 당조팝나무를 많이 닮았다. 일본에서는 이 수종이 일본 시가(滋賀)현과 기후(岐阜)현의 경계선상에 있는 일본 역사상 최대의 내전이 벌어졌던 그 유명한 세키가하라(関ヶ原)가 있는 이부키산(伊吹山)에서 처음 발견되었기에 이부키시모츠케(イブキシモツケ) 즉 이취하야(伊吹下野)라고 부른다. 서양에서는 이 수종을 독립된 종으로 인정하고 있지만 정작 일본에서는 과감하게 이 수종과 당조팝나무를 위 중국 모화수선국에 통합시키고 전체를 이부키시모츠케로 부르며 학명을 Spiraea dasyantha로 표기한다. 현실적으로 구분이 애매한 종들을 그야말로 대통합시키고 있는 것이다. 우리나라는 현재 이 수종의 일부 변종들을 당조팝나무에 통합시키고 있다.

당조팝나무 Spiraea chinensis(1879)

러시아 식물학자인 Karl Maximovich(1827~1891)가 중국 절강성(浙江省) 영파(宁波)에서 채집한 표본을 대상으로 1879년 새로운 종의 학명 Spiraea chinensis Maxim를 발표한다. 이 수종은 위 모화수선국의 백색 융모와는 달리 황갈색 융모가 밀생하는 것이 특징이다. 중국 뿐만아니라 우리나라 거의 전역에서도 자생하는 이 수종을 중국에서는 학명을 따라서 중화수선국(中华绣线菊)이라고 부르며 일본에서도 통합전에는 도우시모츠케 (トウシモツケ) 즉 당하야(唐下野)라고 불렀다. 그래서 우리 이름도 당조팝나무라고 부르는데 유감이다. 이는 1937년 조선식물향명집에는 수록되지 못하고 1943년 정태현선생의 조선삼림식물도설에 처음 등재되는데 아마 그 당시는 국내 자생 사실이 확인되지 않았기에 그렇게 중국 조팝나무라는 의미에서 명명하였을 가능성이 높지만 여하튼 현재 우리나라에서도 흔하게 자생하는 수종을 당조팝나무라고 부르자니 마뜩잖다. 이런 사례가 많다. 당단풍 당광나무 당느릅 당마가목 등 수많은 우리 자생종들이 중국이라는 의미의 당xx로 불리고 있어 이유 여하를 막론하고 우리 스스로 식물주권을 포기하는 듯한 느낌이라서 안타깝다는 말이다. 여기에 대하여는 이를 털조팝나무라고 부르는 북한의 사례가 시사하는 바가 크다. 앞으로 중국 모화수선국과 통합이 된다면 어차피 학명이 바뀌니까 국명도 털조팝나무로 변경하는 것이 바람직해 보인다.

아구장나무 현 학명 Spiraea ouensanensis(1909)

일본 홋카이도에서 선교활동을 하면서 식물을 채집하던 프랑스 선교사이자 식물학자인 Urbain Jean Faurie(1874~1915)신부가 내한하여 함경도 원산에서 새로운 종을 발견한 것인데 이를 프랑스 성직자이자 식물학자인 Augustin Abel Hector Léveillé (1864~1918)가 1909년 원산에서 채집하였다고 Spiraea ouensanensis H.Lév.이라는 학명을 부여한 것이다. 그래서 이 수종을 서양에서는 영어로 Ouensan Meadowsweet 즉 원산조팝나무라고 부른다. 아구장나무라는 것 외에는 국내에 별로 알려진 것이 없는 이 학명은 그동안 1832년 명명된 선순위 학명 Spiraea pubescens의 이명으로 처리되고 있다가 최근에 Spiraea pubescens이 비합법명으로 판명되자 차순위로 인정받아 이제는 적명(嫡名)이 되었다. 따라서 아구장나무를 현재 우리나라는 물론 서양과 중국 등 전세계에서 이 학명으로 표기하고 있다. 참고로 프랑스 선교사 위르뱅 장 포리는 일본에서 가끔 내한하여 우리나라 서울근교에서 콩배나무를 발견하였고 금강산에서 갈기조팝나무를 북한산에서 산철쭉을 그리고 제주도에 가서는 참꽃나무와 솔비나무를 울릉도에서는 피나무잎등수국 등을 발견한 사람이다.

떡잎조팝나무 Spiraea chartacea(1928)

신종발표에 진심이었던 일본 학자 나카이 다케노신(中井猛之進, 1882~1952)이 전남 신안군 대흑산도 문암산에서 발견한 개체를 대상으로 1928년 학명 Spiraea chartacea Nakai를 발표하였는데 이를 우리는 떡(잎)조팝나무라고 부른다. 여기서 종소명 chartacea는 영어로 papery 즉 지질(紙質)이라는 뜻인데 잎이 두툼한 이 수종의 특성과는 어울리지 않아서 왜 이런 종소명을 썼는지가 의문이다. 명명자 나카이는 떡잎조팝나무는 당조팝나무와 비교해서 잎이 두껍고 윤채가 있으며 뒷면에 털이 다소 많다는 것이 다르다고 했다. 일본에서는 이 수종을 잎이 두툼하다고 아츠바시모츠케 (アツバシモツケ) 즉 후엽하야(厚葉下野)라고 부른다. 그래서 우리 이름도 정태현선생이 1943년 조선삼림식물도설에서 처음으로 떡잎조팝나무라고 하였는데 이창복선생이 1966년 한국수목도감에서 떡조팝나무라고 살짝 변경하였다고 여태 후자를 정명으로 삼고 있었다. 이건 뭐 거의 심술에 가까운 변경이다. 그 잎이 떡잎처럼 두툼하게 생겼기 때문에 붙은 이름인데 여러모로 떡잎조팝나무라고 해야 쉽게 이해된다. 그 잎으로 떡을 해 먹는 나무도 아닌데 떡조팝나무라고 굳이 변경한 사람이나 그걸 쭉 정명으로 삼은 후세 사람들이나 참으로 대단(?)하다. 북한에서는 당연히 떡잎조팝나무라고 부른다.

이 학명은 나카이 자신이 당초 1915년에는 일본 자생 조팝나무의 변종으로 Spiraea yatabei Nakai var. latifolia Nakai라고 명명하였던 것을 나중인 1928년 독립된 종으로 승격시켜서 새롭게 명명한 것이다. 이 학명은 최근까지도 국가표준식물목록에 별도의 종으로 등록되어 있었으나 현재는 아구장나무 즉 Spiraea ouensanensis에 통합되어 이명처리 되고 있다. 하지만 서양에서는 이를 일본 이부키시모츠케 즉 Spiraea nervosa에 통합시키고 있다. 일본에서는 한 걸음 더 나아가 이부키시모츠케 즉 Spiraea nervosa를 당조팝나무 즉 Spiraea chinensis와 함께 다시 중국의 모화수선국(毛花绣线菊) Spiraea dasyantha에 대통합시키고 있다. 그러니까 당초 우리나라 흑산도 특산으로 명명된 떡잎조팝나무를 국내학자들은 현재 아구장나무에 통합시키고 있지만 일본에서는 당조팝나무와 같은 종으로 분류하고 있다는 말이다. 사실 나카이가 언급한 두툼한 잎이나 뒷면 털이 많은 것은 아구장나무보다는 당조팝나무의 특성에 가깝기는 하다.

그런데 국내서 극히 최근에 발간된 한반도수목지에서는 이 떡잎조팝나무의 학명 Spiraea chartacea를 아예 아구장나무의 정명으로 표기하고 있다. 마치 논란의 종지부를 찍으려는 듯이 말이다. 기존의 Spiraea pubescens가 비합법명으로 전락하였으면 당연히 차순위 1909년에 발표된 학명 Spiraea ouensanensis가 정명이 되어야 하는데 이를 제쳐두고 1928년에 발표된 이 Spiraea chartacea로 표기하고 있어 의아하다. 국제적으로 대부분 당조팝나무에 통합시키고 있는 떡잎조팝나무를 아구장나무에 통합시키는 것까지는 국내 학자들의 공감대가 형성된 것 같으니까 납득할 수 있다. 하지만 원산에서 발견되어 먼저 발표된 Spiraea ouensanensis가 현재 세계적으로 인정받고 있으며 우리나라 국가표준식물목록에도 아구장나무의 정명으로 등록되어 있는데 이에 대하여는 아무런 설명도 없이 국립수목원에서 추진하여 발간한 도감에서 임의로 아구장나무의 학명을 바꾼다는 것이 가능한 일인지 모르겠다.

초평조팝나무 Spiraea pubescens var. leiocarpa(1928)

일본 학자 나카이 다케노신(中井猛之進, 1882~1952)은 충북 진천군 초평면에서 잎에 털이 거의 없고 골돌에 털이 없는 아구장나무 변종을 발견하여 1928년 Spiraea pubescens Turcz. var. leiocarpa Nakai라는 학명을 발표한다. 여기서 변종명 leiocarpa는 영어로 with smooth fruits 즉 열매가 매끈하다는 뜻이다. 이를 정태현선생이 1943년 조선삼림식물도설에서 처음으로 초평조팝나무라고 불렀다. 나중인 1949년 박만규선생은 그의 우리나라식물명감에서 개아구장나무라고 했다. 글쎄 원래 아구장나무는 나무 전체에 털이 많은 당조팝나무와는 달리 잎이나 꽃차례에는 털이 있기는 하지만 없는 경우가 많고 심피와 골돌과 복봉선에만 유모가 발달하는 것이 특징인데 거기서 열매인 골돌과에도 털이 없다면 원래 털이 거의 없는 산조팝나무나 갈래조팝나무와 구분이 쉽지 않을 것 같다는 생각도 든다. 하지만 나중에 국내 학자들에 의한 면밀한 관찰 결과 골돌과에 털이 전혀 없는 것이 아니라 있는 경우도 많고 또한 털이 없는 경우도 어릴 때는 있었으나 열매가 성숙하면서 없어진 경우가 흔하여 원종과 크게 다를 바가 없다는 결론을 내린 것이다. 따라서 이 변종은 현재 국내외적으로 모두 아구장나무의 개체변이로 인정하여 원종에 통합시키고 있다. 그러므로 현재 국내서는 아구장나무 즉 학명 Spiraea ouensanensis의 이명으로 처리하고 있다.

설악조팝나무 Spiraea pubescens var. lasiocarpa(1928)

나카이는 초평조팝나무에 이어서 설악산에서 꽃차례에 털이 없고 골돌과 복봉에 털이 많이 숙존하는 아구장나무의 또 다른 변종을 발견하고 1928년에 열매에 털이 많다는 뜻의 종소명을 사용하여 Spiraea pubescens Turcz. var. lasiocarpa Nakai라는 학명을 발표한다. 변종명 lasiocarpa는 영어로 woolly fruit 즉 털이 있는 열매라는 뜻이다. 이를 국내서는 지역명을 따서 설악조팝나무(정태현, 1943) 또는 설악아구장나무(박만규, 1949)라고 불렀다. 그런데 흥미로운 것은 국내 설악조팝나무의 이명 중에 1982년 안학수선생이 한국농식물자원명감에서 칭한 민들아구장나무라는 것이 있다. 전혀 이해되지 않는 이름이다. 민들이란 털이 없다는 뜻일진대 열매에 털이 많다고 붙여진 학명에다가 털이 없다니 글쎄 어디에 털이 없다는 것인지 모르겠다. 잎이나 꽃차례에 털이 거의 없는 것은 원종인 아구장나무의 원래의 특징인데 이 특징을 내세운 것은 아닐 것이고 아무래도 열매에 털이 없는 초평조팝나무 또는 식물 전체에 털이 없다는 아래의 무모변종을 칭한 것이 잘못 전달된 것이 아닐까 한다. 여하튼 처음부터 변종으로 명명할 만한 차이점이 없었던 이 설악조팝나무 또한 국내외적으로 원종인 아구장나무에 통합되었으므로 현재는 학명 Spiraea ouensanensis의 이명으로 처리되고 있다. 일본에서는 이를 케미노우스게시모츠케(ケミノウスゲシモツケ) 한자로는 모실박모하야 (毛実薄毛下野)라고 한다. 이 변종을 토장수선국모과변종(土庄绣线菊毛果变种)이라고 부르는 중국에서는 이 변종이 섬서성 안휘성 사천성 등지 해발 450~1600m에서 자생한다며 그 특징으로 줄기와 잎 뒷면에 단유모가 밀생하며 잎의 중앙 전렬편 끝이 뭉툭하다는 점을 들고 있어 우리가 알고 있는 설악아구장나무의 특징과는 다소 거리가 있어 보인다.

아구장나무 무모변종 Spiraea pubescens var. glabrescens(1939)

이 변종은 나카이 본인이 아니라 그의 사위이자 일본 식물학자인 마사오 키타가와(北川 政夫, 1910~1995)가 중국 만주 길림성에 과거 고구려 성곽이 있던 지역인 용담산(龍潭山)에서 발견한 개체를 아구장나무의 변종으로 분류하여 1939년 Spiraea pubescens var. glabrescens Kitag.라는 학명을 명명한 것이다. 여기서 종소명 glabrescens는 털이 없다는 뜻인데 식물 전체에 털이 없기 때문에 붙인 것이다. 그래서 일본에서는 이를 케나시시모츠케(ケナシシモツケ) 즉 무모하야(無毛下野)라고 부른다. 이 변종을 언급하는 이유는 나카이가 우리나라 가야산에서도 이 변종이 자생하는 것을 확인하였다고 언급하였기 때문이다. 그런데 이 변종을 국내서는 뭐라고 했는지 알 수가 없지만 혹시 민들아구장나무가 바로 이 변종을 지칭한 것이 아닌지 의심이 든다. 하지만 현재 국내서는 이 변종 또한 아구장나무 원종의 개체 변이의 일환으로 파악하고 있으며 국제적으로도 이 변종은 원종인 아구장나무 즉 Spiraea ouensanensis의 이명으로 처리하고 있다.

남해조팝나무 Spiraea nankaiensis(1943)

일본 학자 나카이 다케노신(中井猛之進, 1882~1952)은 1928년 경남 남해도와 전남 외나로면 애도에서 초평조팝나무를 닮았으나 잎이 작고 짧으며 악편이 난상피침형 또는 장란형인 종을 발견한다. 초평조팝나무라면 잎에 털이 없으며 열매에도 털이 거의 없는 아구장나무의 변종을 말한다. 그러나 아구장나무의 악편 즉 꽃받침 열편은 (난상)삼각형 또는 광란형이며 선단이 급하게 뾰족하여 쉽게 말하여 끝이 뭉텅하다는 말이다. 하지만 남해에서 발견된 이 개체는 악편이 난상피침형 또는 장란형으로 길쭉하고 뾰족하여 다르다는 말이다. 그래서 쉽게 결정을 못하였는지 한참 후인 1943년에 와서 독립된 신종으로 분류한 학명 Spiraea nankaiensis를 발표한다. 일본에서도 이를 난카이시모츠케(ナンカイシモツケ) 즉 남해하야(南海下野)라고 한다. 우리나라 식물학계에서도 이 학명을 오랫동안 방치하였는지 1996년에 와서야 이우철선생이 그의 한국식물명고에서 처음으로 남해조팝나무라고 칭했다. 이후 한동안 우리나라 국가표준식물목록에 등록되어 있었으나 현재는 아구장나무 즉 Spiraea ouensanensis의 이명으로 처리되고 있다. 그 이유는 국내 학자들이 관찰 결과 작고 짧다는 잎과 길쭉하다는 꽃받침의 특징이 변이가 심하고 털이 없다던 화서와 골돌에도 털이 산생하는 것이 관찰되었기 때문에 아구장나무와 크게 바를 바가 없었기 때문이다. 하지만 이 학명을 서양에서는 현재 엉뚱하게도 덤불조팝나무 즉 Spiraea miyabei에 통합 그 이명으로 처리하고 있어 혼란스럽다. 덤불조팝나무는 복산방화서인 데다가 수술도 꽃잎의 2~3배나 되게 매우 길기 때문에 장경 산방화서이며 수술이 꽃잎보다 짧거나 같은 아구장나무와는 달라도 너무 다른데 이런 혼선이 있다는 것이 쉽게 납득되지 않는다.

당조팝나무와 아구장나무의 차이점?

흔히 당조팝나무와 아구장나무의 차이점으로 아구장나무는 화서에 일반적으로 털이 없고 심피와 골돌의 향축면 봉선을 따라 유모가 발달하지만 당조팝나무는 화서와 더불어 심피와 골돌 전체에 면모가 발달하는 점을 든다. 실제로 당조팝나무의 꽃자루에는 단융모가 밀생하지만 아구장나무의 꽃자루는 털이 거의 없다. 잎도 아구장나무는 앞면에 털이 없는 경우가 많지만 당조팝나무는 단유모가 있다. 그리고 잎 뒷면은 당조팝나무는 황색 융모가 밀생하지만 아구장나무는 백색 단유모가 밀생하여 차이를 보인다. 당조팝나무는 꽃받침 겉면에도 유모가 있으며 심피와 골돌과 전체에 단유모가 발달하지만 아구장나무는 꽃받침 겉면에는 털이 없고 심피에도 향축면에만 털이 있으며 골돌과에는 복봉선을 따라서 단유모가 성글게 발달할 뿐이다. 그리고 부분적으로 당조팝나무의 사이즈가 약간 더 크다고 할 수 있다. 예를 들면 키도 더 크고 잎의 사이즈도 더 크고 상대적으로 더 넓적한 편이며 잎자루도 더 길며 꽃차례도 더 많은 송이가 풍성하게 핀다. 하지만 꽃과 꽃차례 그리고 열매의 사이즈는 비슷하다.

그러나 위에 나열한 10종이나 되는 관련 학명에서 보듯이 최근에는 통합바람이 불어서 해외 일각에서는 당조팝나무에 중국 모화수선국과 일본 이부키시모츠케 등 3종을 통합시키고 있고 국내에서는 아구장나무에 원산에서 발견된 조팝나무와 떡잎조팝나무 초평조팝나무 설악조팝나무 그리고 길림의 무모변종과 남해조팝나무 등 무려 7종이나 되는 나름대로 각각 특성이 있는 원변종들을 이미 대거 통합시켰으므로 이제는 두 종의 구분이 애매하게 되었다. 이제는 잎이 두툼하거나 잎 뒷면에 털이 많다고 또는 꽃차례나 열매에 털이 많다고 무조건 당조팝나무라고 동정하면 안된다는 말이다. 그러니까 꽃자루와 열매에 털이 있고 없고로 둘을 구분하기는 어려워 졌다는 말이다. 앞 게시글에서 갈래조팝나무와 산조팝나무가 전면 통합되든지 아니면 최소한 재분류되었으면 하는 것이 바람이라고 했는데 이 당조팝나무와 아구장나무 또한 아예 완전하게 통합되기를 기대하게 만든다. 어차피 구분하기 어렵기 때문이다. 분류(分類)란 어떤 기준에 따라서 사물을 나누는 것만이 능사가 아니고 비슷한 것끼리 묶는 것 또한 중요한 역할이 아니겠는가?

등록명 : 당조팝나무

이 명 : 털조팝나무

학 명 : Spiraea chinensis Maxim.

분 류 : 장미과 조팝나무속 낙엽 관목

원산지 : 우리 자생종, 중국

중국명 : 중화수선국(中华绣线菊)

일본명 : 도우시모츠케(トウシモツケ) - 당하야(唐下野)

영어명 : Chinese spirea

수 고 : 1.5~3m

줄 기 : 소지 아치형 만곡 홍갈색 유시황색융모 가끔 무모

동 아 : 난형 선단급첨 인편 수매 유모

엽 편 : 마늘모상 난형 도란형

잎크기 : 2.5~6 x 1.5~3cm

잎모양 : 선단급첨 원둔 기부관설혈 원형 결각상조거치 분현명 3렬

잎면모 : 상면암록색 단유모 맥문심함 하면 황색융모 밀생 맥문돌기

잎자루 : 4~10mm 단융모

꽃차례 : 산형화서 16~25송이

꽃자루 : 5~10mm 단융모

포 편 : 선형 단유모

꽃크기 : 지름 3~4mm

꽃받침 : 종상 외면 희소유모 내면유모밀생

악 편 : 난상피침형 선단장점첨 내면단유모

화 판 : 근원형 선단미요 원둔 장관 약2~3mm 백색

수 술 : 22~25 화판보다 단 혹 등장

화 반 : 파상원배형 부정제렬편

자 방 : 단유모

화 주 : 수술보다 짧음

열 매 : 골돌과 개장 전체 단유모 화주 정생 직립 초경사 악편 직립 희반절

화 기 : 3~6월

과 기 : 6~10월

내한성 : 영하 34도

등록명 : 아구장나무

이 명 : 떡잎조팝나무, 초평조팝나무, 설악조팝나무, 남해조팝나무 등

학 명 : Spiraea ouensanensis H.Lév.

이 명 : Spiraea pubescens Turcz.

이 명 : Spiraea chartacea Nakai

이 명 : Spiraea nankaiensis Nakai

분 류 : 장미과 조팝나무속 낙엽 관목

원산지 : 우리 자생종, 중국 몽고 러시아

중국명 : 토장수선국(土庄绣线菊) 유모수선국(柔毛绣线菊)

일본명 : 우즈게시모츠케(ウスゲシモツケ) - 박모하야(薄毛下野)

영어명 : Ouensan Meadowsweet, Downy Spirea, Pubescent spiraea

수 고 : 1~2m

줄 기 : 소지개전 초만곡 눈시단유모 황갈색 노시무모 회갈색

동 아 : 난형 근구형 선단급첨 원둔 단유모 인편 수매

엽 편 : 마늘모상 난형 타원형

잎크기 : 2~4.5 x 1.3~2.5cm

잎모양 : 선단급첨 기부관설형 변연중부이상 심각거치 유시3렬

잎면모 : 상면 희소유모 하면 회색단유모 밀생

잎자루 : 2~4mm 단유모

꽃차례 : 산형화서 총편 15~20송이

꽃자루 : 7~12mm 무모

포 편 : 선형 단유모

꽃크기 : 5~7mm

꽃받침 : 종상 외면무모 내면회백색 단유모

악 편 : 난상삼각형 선단급첨 내면 단유모 소생

화 판 : 난형 관도란형 근원형 선단원둔 미요 장관 2~3mm 백색

수 술 : 25~30 꽃잎과 같은 길이

화 반 : 원배형 10개 열편 열편선단초요함

자 방 : 무모 복부 및 기부 단유모

화 주 : 수술보다 짧음

열 매 : 골돌과 개장 복봉 미피단유모 화주정생 초경사개전 직립 악편 다수 직립

화 기 : 5~6월

과 기 : 7~8월

내한성 : 영하 34도

'장미과 아몬드아과 > 조팝나무족' 카테고리의 다른 글

| 2040 일본바위조팝나무 '스노우마운드' (2) | 2024.10.15 |

|---|---|

| 2039 공조팝나무와 겹공조팝나무 – 세계적으로 인기 최고 조팝나무 (4) | 2024.10.13 |

| 2037 산조팝나무 – 갈래조팝나무와 전반적인 재검토가 필요하다. (16) | 2024.10.06 |

| 2036 갈래조팝나무 – 은행잎조팝나무, 황해도 특산? (0) | 2024.10.01 |

| 2035 미국산조팝나무 (4) | 2024.09.29 |