앞에서 금강인가목속 페트로피툼속 홀로디스쿠스속 그리고 조팝나무속으로 구성된 장미과 아몬드아과 조팝나무족으로 등록된 43개 수종의 탐구를 마치고 이제부터는 국수나무족의 탐구를 시작한다. 국수나무족은 아직까지 우리나라는 국수나무속과 나도국수나무속 그리고 산국수나무속 등 3개 속으로 등록되어 있지만 최근인 2006년 우리나라 학자의 발표에 의하여 국수나무속이 나도국수나무속으로 흡수 통합되는 바람에 이제는 두 개의 속만 남았다. 이를 서양과 일본 등 해외에서는 거의 모두 통합을 인정하고 이미 수정하고 있지만 어쩐 일인지 국내서는 아직까지 수정하지 않고 있다. 이제까지 거의 10년간 목본을 탐구하면서 우리나라 식물학자에 의하여 명명된 학명을 거의 본 적이 없다가 이번에 만나게 되니 매우 반가워 우리나라에도 식물학자가 있기는 있구나 싶어 무척 기뻤다. 하지만 이 것을 산림청 산하 국립수목원에서 인정하지 않고 국가표준식물목록에 여태 예전 학명 그대로 등록되어 있다니 도대체 어쩐 일인지 모르겠다.

서양에서는 정원수로 식재

우리나라 전역에서 웬만한 산기슭이나 벌판에 가면 흔해 빠진 것이 바로 국수나무라서 그런지 국내서는 국수나무를 정원에 심고 가꾸는 것을 거의 본 적이 없다. 그런 데다가 국수나무는 이미 8년 전에 이 블로그에서 간단하게 다룬 적도 있고 하여 이번에는 그냥 넘어가려고 하였으나 이제보니 이 국수나무족 수종들은 잘못 알고 있었던 부분이 많아서 제대로 파악하고자 한다. 우선 국수나무는 새롭게 접하면서 놀란 점이 세 가지나 있다. 첫째 국내서는 국수나무를 아무도 거들떠 보지도 않는 거의 잡목 수준으로 취급하는 수종이지만 놀랍게도 서양에서는 인기가 제법 있는 정원수로 활용된다는 점이다. 19세기 말 러시아를 통하여 유럽으로 건너간 이 수종은 그 수형이 아름답고 깊게 갈라진 날개 모양의 잎모양이 아름다우며 겨울에 갈색 줄기가 보기 좋아서 정원수로 심는다고 한다. 서양에서는 국수나무를 lace shrub이라고 부르는데 이는 잎의 모양이 레이스처럼 생겼기 때문이다. 특히 'Crispa'라는 원예품종이 20세기 중반에 덴마크에서 개발되어 유럽에 제법 널리 보급되어 정원이나 공원에다 많이 심는다는 것이다. 역시 세상만물은 이렇게 임자가 따로 있는 법인가 보다. 국내서는 아무도 심지 않는 국수나무를 영국의 유명한 정원에 가면 가끔 볼 수 있다니 말이다.

우리 학자에 의한 학명 변경을 세계가 인정하지만 국내서는 인정 안해

또 하나 놀라운 사실은 이제까지 국수나무속의 학명으로 사용되었던 Stephanandra속이 통째로 나도국수나무속 즉 Neillia속으로 흡수 통합되었는데 이 연구를 발표한 학자가 바로 우리나라 사람이라는 사실이다. 대전대학교 생명과학과 오상훈교수라는 분인데 이 분은 산국수나무속으로 분류되던 섬국수나무를 조팝나무속으로 재분류한 새로운 학명의 명명에도 참여한 분이다. 수술이 관(冠) 모양이라고 1843년에 창설된 Stephanandra라는 속명을 처음부터 탄생하지 말아야 할 학명으로 만들어 버린 것이다. 즉 그 이전인 1825년에 창설된 Neillia속 즉 나도국수나무속으로 처음부터 분류했어야 마땅하다는 뜻이다. 마지막으로 가장 놀라운 사실은 이 오상훈교수의 주장을 서양은 물론 일본에서도 전적으로 수용하여 이미 국수나무의 학명을 수정 완료하고 있는데 국내서는 아직도 예전 학명으로 표기하면서 전혀 수정할 기미를 보이지 않는다는 사실이다. 헐! 이래도 되나? 글쎄 그동안 언론사 기자들이 지적하였는데도 묵묵부답인지 아니면 기자들이 식물에 대한 관심이 없어서 몰라서 침묵하고 있는 것인지 모르겠다. 여하튼 우리나라 학자의 학문적 성취를 국가 기관이 앞장서서 묵살하고 있는 꼴이라서 안타깝기 그지 없다는 말이다.

국수나무의 학명

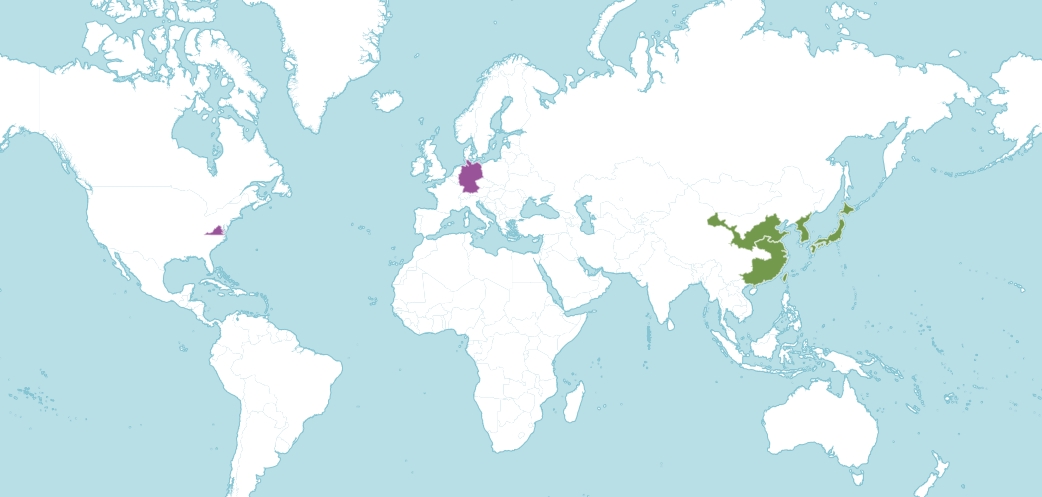

국수나무는 우리나라와 일본의 거의 전지역과 중국과 대만에서 자생하는 관목인데 이를 처음 발견한 서양인은 린네의 직계 제자로서 1775년 일본 데지마에 도착하여 1년 3개월이나 머물면서 동양 식물들을 조사한 스웨덴 식물학자인 칼 페테르 툰베리(Carl Peter Thunberg, 1743~1828)이다. 그가 귀국 후 1784년 발간한 일본식물지에 이를 조팝나무속으로 분류하여 학명 Spiraea incisa Thunb.로 표기했다. 여기서 종소명 incisa는 깊게 갈라졌다는 뜻으로 잎의 깊은 결각상 거치를 말한다. 참고로 국수나무의 꽃모양과 조팝나무의 꽃모양이 많이 다르지만 초창기에는 이렇게 원추화서인 쉬땅나무나 국수나무 수종들이 조팝나무속으로 흔히 분류되었다. 애당초 조팝나무속의 모식종이 바로 원추화서인 꼬리조팝나무인 점도 분명 관련이 있었을 것으로 보인다. 하지만 현재까지 조팝나무속에 남아 있는 수종들은 대부분 산방화서로 꽃이 피어 원추화서와는 다소 거리감이 있다.

한편 스코틀랜드 식물학자인 David Don(1799~1841)이 1825년 나도국수나무속 즉 Neillia속을 신설한다. 속명 Neillia는 스코틀랜드 자연학자인 Patrick Neill (1776~1851)이라는 사람의 이름에서 온 것이다. 그리고 1843년 일본 데지마에 오랫동안 머물면서 동양 식물을 탐사하였던 독일 식물학자 겸 의사인 필리프 프란츠 폰 지볼트(Philipp Franz von Siebold, 1796~1866)가 국수나무속을 신설하면서 Stephanandra flexuosa Siebold & Zucc.를 모식종으로 삼는다. 여기서 종소명 flexuosa는 뒤틀리거나 구불구불한 것을 말하는데 아마 지그재그로 자라는 줄기를 말하는 것 같다. 그 후 독일 식물학자인 Hermann Zabel(1832-1912)이 툰베리가 1784년 조팝나무속으로 명명한 학명 Spiraea incisa를 국수나무속으로 변경하여 Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel를 1885년 발표하게 된다. 나중에 자벨이 명명한 Stephanandra incisa와 지볼트가 명명한 Stephanandra flexuosa가 동일한 종임이 밝혀져 후자가 전자에 통합되어 이명처리 된다. 바로 이 학명이 1937년 조선식물향명집에서부터 현재의 국가표준식물목록에까지 국수나무의 학명으로 표기되어 왔다. 그런데 2006년에 와서 우리나라 대전대학교 생명과학과 오상훈교수에 의하여 국수나무속 자체가 요동치면서 새로운 학명이 발표되었는게 그게 바로 학명 Neillia incisa (Thunb.) S.H.Oh이다. 동시에 그동안의 Stephanandra 즉 국수나무속은 모두 Neillia 즉 나도국수나무속으로 통째로 편입되어 사라진 것이다. 이 변경된 학명을 서양에서는 모두 받아 들여 이미 학명을 수정하였으며 일본에서도 국수나무를 현재 Neillia incisa로 표기하는데 정작 우리나라에서는 왜 인정하지 않고 있는지 모르겠다는 말이다.

국수나무 이름의 유래

국수나무라는 우리 이름은 강원도 방언이라며 줄기 또는 줄기 속의 심이 국수가락과 같이 생겼다고 붙여진 이름이라고 한다. 글쎄 크게 와 닿지는 않지만 현재로서는 가장 유력한 설이라고 한다. 일본에서는 이 수종을 빈도리를 닮은 하얀 작은 싸라기 같은 꽃이 핀다고 코고메우츠기(コゴメウツギ) 즉 소미공목(小米空木)이라고 부른다. 실제로 국수나무 줄기를 잘라 보면 아주 작은 가지에는 심(心)이 있지만 국수가락처럼 뽑아 내기도 어렵고 제법 큰 가지는 그 속이 빈도리와 같이 비어 있는 경우가 많았다. 아마 그래서 일본에서 빈도리의 꽃을 닮았다기보다는 그 자체의 줄기 속이 빈 나무라서 공목(空木)이라고 하는 것 같다. 이 일본 이름을 그대로 중국에서도 받아들여 과거에는 중국 정명으로 사용하였지만 최근에는 소야주란(小野珠兰)으로 변경하려는 것 같다. 그리고 중국에서는 이를 별명으로 관예목(冠蕊木)이라고도 부른다. 관예목(冠蕊木)이란 수술이 관모양이라는 뜻이므로 속명 Stephanandra과 궤를 같이 하는 이름이며 소야주란(小野珠兰)은 중국에는 잎이 좀 더 큰 야주란(野珠兰)이라고 불리는 중국국수나무가 따로 존재하기 때문에 붙은 이름이다.

나비국수나무 – 원종인 국수나무에 통합

한편 일본 식물학자 나카이 다케노신(中井猛之進, 1882~1952)이 경기도 수락산과 제주도에서 자생하는 우리나라 특산종을 발견하고서 1926년 Stephanandra quadrifissa Nakai라는 학명을 발표한다. 이 수종은 1937년의 조선식물향명집에는 실리지 않다가 1943년 정태현선생의 조선삼림식물도설에 개국수나무라는 이름으로 수록된다. 그 후 이 수종이 좌우로 각 2개씩 나온 모두 4개의 큰 열편이 마치 나비의 날개와도 같은 모습이라고 박만규선생은 1949년 우리나라식물명감에서 호접국수나무라고 불렀다. 호접(胡蝶)은 나비를 이르는 한자어이다. 아마 나카이가 명명한 학명의 종소명 quadrifissa도 좌우에 나온 4개의 날개 같은 큰 열편을 뜻하는 것으로 보인다. 그 후 이창복선생이 1966년 그의 한국수목도감에서 이를 국수나무의 변종으로 편입한 학명 Stephanandra incisa var. quadrifissa (Nakai) T.B.Lee로 표기하고 국명도 나비국수나무로 변경하자 모두 이를 따라 현재 이 이름과 학명으로 국가표준식물목록에 등록되어 있다. 하지만 잎이 깊게 5렬한다는 점만으로는 변종이나 품종으로 분류하기에는 다소 미흡하다고 판단하여 현재는 이를 원종에 통합시키고 있다. 게다가 국제적으로는 이제 국수나무속 자체가 모두 나도국수나무속으로 편입되었으므로 이 나비국수나무 또한 국수나무와 함께 Neillia incisa로 학명 표기하고 있다. 물론 아직 우리나라에서는 그대로 버티고 있지만 설혹 Neillia속으로 변경하지 않더라도 이제는 더 이상 변종으로는 인정하지 않고 원종인 국수나무에 통합시켜야 한다는 말이다.

등록명 : 국수나무

등록명 : Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel

신학명 : Neillia incisa (Thunb.) S.H.Oh

분 류 : 장미과 국수나무속 낙엽 관목

신분류 : 장미과 나도국수나무속 낙엽 관목

원산지 : 한중일

일본명 : 코고메우츠기(コゴメウツギ) 즉 소미공목(小米空木)

중국명 : 소미공목(小米空木) 소야주란(小野珠兰)

영어명 : lace shrub

수 고 : 2.5m

줄 기 : 소지세약 만곡 원주형 유모 유시홍갈색 노시자회색

동 아 : 난형 선단원둔 무모 정단유모 홍갈색

엽 편 : 난형 삼각란형

잎크기 : 2~4 x 1.5~2.5cm

잎모양 : 선단점첨 미첨 기부심형 절형 변연상 심렬 4~5열편 중거치

잎면모 : 상면희소유모 하면유모 연엽맥 유모밀생

잎면맥 : 측맥 5~7대 하면현저

잎자루 : 3~8mm 유모

탁 엽 : 난상피침형 장타원형 선단급첨 거치 첩모 5mm

화 서 : 정생소송적 원추화서 2~6cm 다수송이

꽃자루 : 5~8mm, 유모

총화경 : 유모

포 편 : 소 피침형

꽃크기 : 지름 5mm

꽃받침 : 악통천배상 내외양면 미유모

악 편 : 삼각형 장원형 선단둔 변연세거치 2mm

화 판 : 도란형 선단둔 백색

수 술 : 10 꽃잎보다 짧음

심 피 : 1 화주 정생 직립 자방 유모

열 매 : 골돌과 근구형 지름 2~3mm 외피유모 악편숙존직립 개전

화 기 : 6~7월

과 기 : 8~9월

내한성 : 영하 34도

'장미과 아몬드아과 > 국수나무족' 카테고리의 다른 글

| 2050 산국수나무 - 희귀 우리 자생종 (4) | 2024.10.28 |

|---|---|

| 2049 티베트나도국수나무 - 정원수로 인기 (2) | 2024.10.26 |

| 2048 까치밥나도국수나무 (3) | 2024.10.26 |

| 2047 나도국수나무 (1) | 2024.10.26 |

| 2046 일본국수나무 - 타나캐국수나무 (5) | 2024.10.24 |