배꽃과 관련된 한시를 언급하면서 당나라 4대 여류시인 중 한 명이며 탁문군 등과 더불어 촉(蜀)의 4대 재녀(才女) 중 한 명으로 불리는 설도(薛涛, 768~832)라는 시인의 춘망사(春望詞)를 그냥 지나칠 수 없다. 양민 출신으로 한때 기녀생활을 하였던 그녀가 809년 서촉으로 갓 부임한 11살이나 어린 원진(元稹)과 사랑에 빠졌다가 원진이 타지로 전근가면서 4개월 만에 이별하게 된다. 그래서 설도(薛涛)가 그 아픔을 노래한 시가 바로 춘망사(春望詞)이기 때문이다. 일설에는 809년 처음 만났다가 헤어진 다음 5년 후인 814년 강릉(江陵)에서 재회하였다고 한다. 재회 당시 원진은 상처(喪妻)한 상태이었기에 서로 장래를 약속을 하여 설도(薛涛)는 기대감을 갖고 성도로 돌아왔으나 원진이 곧 다른 여인과 재혼하면서 희망이 완전히 사라졌다고 한다. 그 이후 설도는 좋아하던 화려한 의상을 벗고 암울한 회색 도포를 입고 평생토록 원진을 그리워하면서 살았다고 한다. 이 춘망시는 사회적 신분과 나이 차이 등에 의하여 이루어지지 못한 사랑과 이별의 아픔을 그리고 뼈에 사무치는 그리움과 원망을 표현한 시로서 천고의 명시라는 평가를 받고 있다. 많은 분들이 이 시의 제목을 봄의 소망이나 봄을 기다림이라고 하지만 결코 희망적인 그런 의미가 아니고 절망적인 상태에서 쓴 시이기에 봄을 원망(怨望)하는 노래라고 해야 어울린다. 그리고 비록 설도가 이 시에서 이화(梨花)를 직접 언급하지는 않았으며 여기서 말하는 피고 지는 꽃에 대한 어떤 단서도 없지만 그녀가 이화(梨花)를 염두에 두었을 가능성이 높다고 생각하고 싶다. 설도는 원진과 백거이가 배꽃을 두고서 서로 이별시를 주고받았음을 익히 알고 있었기에 말이다. 하지만 중국에서는 현재 춘망사에서 말하는 꽃은 아마 이 시가 쓰여진 시기에 설도가 은거하였던 사천성 성도의 완화계(浣花溪)에 해당화가 많았으므로 특히 아름다운 그 지역 원산인 수사해당(垂丝海棠)을 염두에 두었을 가능성이 높다는 주장이 많기는 하다. 뭐 그게 대수인가?

춘망사(春望詞) - 설도(薛涛)

花開不同賞(화개부동상)

花落不同悲(화개부동비)

欲問相思處(욕문상사처)

花開花落時(화개화락시)

꽃이 펴도 함께 감상할 수 없고

꽃이 져도 함께 슬퍼할 수 없네

님이 가장 그리울 때 언제 던가

꽃 피고 꽃이 지는 시절이라네

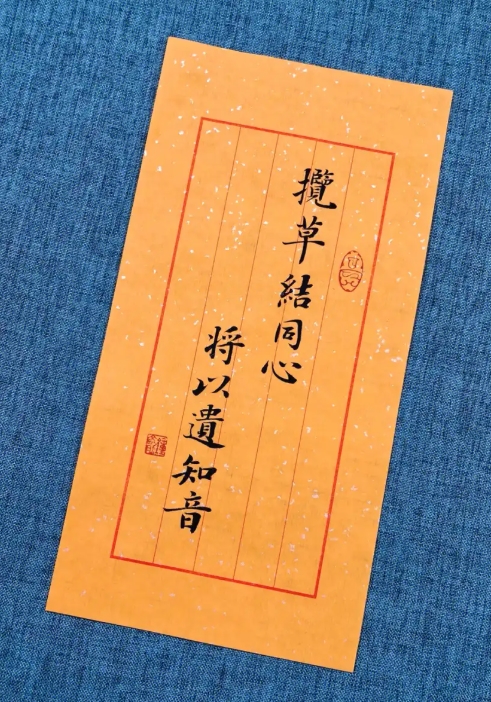

攬草結同心(남초결동심)

將以遺知音(장이유지음)

春愁正斷絶(춘수정단절)

春鳥復哀鳴(춘조복애명)

풀뜯어 동심결 매듭을 지어

님에게 보내려 마음 먹다가

뒤숭숭한 봄 바람 잦아지니

봄새 돌아와 구슬프게 우네

風花日將老(풍화일장로)

佳期猶渺渺(가기유묘묘)

不結同心人(불결동심인)

空結同心草(공결동심초)

꽃잎은 바람에 나날이 시들고

아름다운 기약 아직 아득한데

한마음인 그대와 맺지 못하고

공연히 동심초만 맺고 있다네

那堪花滿枝(나감화만지)

飜作兩相思(번작양상사)

玉箸垂朝鏡(옥저수조경)

春風知不知(춘풍지부지)

어쩌나 가지가득 피어난 꽃들

오히려 그리움 샘솟게 하도다

아침부터 주르르 흐르는 눈물

봄바람 너는 아는가 모르는가

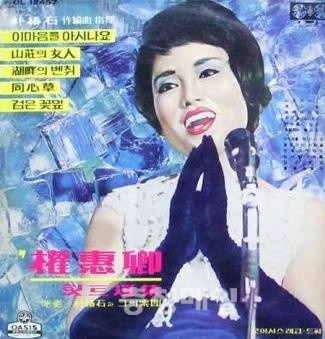

이 춘망사(椿望詞)라는 시가 우리나라에 특별히 널리 알려진 이유는 바로 우리 가곡 동심초(同心草)의 가사가 바로 이 시 제3수를 번안한 것이기 때문이다. 가곡 동심초(同心草)는 김소월 시인의 스승이라는 안서(岸曙) 김억(金億, 1896~?)선생이 1934년 발간한 번역시 선집 망우초(忘憂草)에 동심초라는 제목으로 실었던 것을 1945년 김성태(金聖泰, 1910~2012)교수가 작곡했다. 나중인 1957년 드라마로 그리고 1959년 김진규 최은희 엄앵란 주연의 동명 영화로도 만들어 졌는데 그 때 주제가를 산장의 여인을 불렀던 성악가 출신의 가수 권혜경이 불러서 유명해졌다. 설도의 시 한수로 2절까지 만든 그 노래 동심초의 가사는 다음과 같다.

동심초 - 김억(金億) 작사, 김성태(金聖泰) 작곡

꽃잎은 하염없이 바람에 지고

만날 날은 아득타 기약이 없네.

무어라 맘과 맘은 맺지 못하고

한갓되이 풀잎만 맺으려는고.

한갓되이 풀잎만 맺으려는고.

바람에 꽃이지니 세월 덧없어

만날 길은 뜬 구름 기약이 없네.

무어라 맘과 맘은 맺지 못하고

한갓되이 풀잎만 맺으려는고.

한갓되이 풀잎만 맺으려는고.

동심초(同心草)의 정체에 대하여 설이 분분하다. 일종의 풀이라는 설과 연애편지라는 설도 있다. 분명 안서 김억선생은 풀잎을 맺은 것 즉 결초(結草)로 이해하여 번역한 것으로 보이는데 나중에 일부에서 연애편지라는 다른 주장도 한다. 설도(薛涛)는 편지쓰기에 편하게 그 당시 종이 제작 사이즈를 변경하고 도홍색으로 채색하여 직접 만들어 썼다고 한다. 그래서 사람들이 이를 설도전(薛涛笺)이라고 하여 유명세를 탔기 때문으로 보인다. 그러면서 중국 연인들이 관광지에서 흔히 하는 열쇠나 쇠사슬 채우기를 동심쇄(同心鎖)라고 한다고 언급까지 한다. 글쎄 열쇠로 채우는 것이 동심쇄라면 풀로 매듭한 것은 동심초(同心草)라고 해야 당연한 것이 아닌가? 우리나라에서는 동심초라는 식물은 없다. 중국에서도 동심초라는 식물 정명은 없는데 가끔 감초(甘草)를 동심초라고도 한다. 하지만 설도(薛濤)가 말한 동심초는 감초일 리는 없고 풀로 매듭을 지은 것을 말하며 이건 일종의 남녀간 애정을 상징하는 풀을 비유하는 말이라고 풀이하고 있다. 분명히 설도 자신도 위 시 제2수에서 攬草結同心(남초결동심)이라고 풀(草)을 뜯어(攬) 맺는다(結)라고 언급하고 있어 재론의 여지가 없다고 본다. 중국에서도 同心草是一种比喻爱情的草.(동심초시일종비유애정적초)라고 그렇게 풀이하고 있다. 원진과 설도의 이루어지지 못한 사랑이야기를 하느라 글이 길어졌다.

'시(詩) > 漢詩(한시)' 카테고리의 다른 글

| 天壽寺門(천수사문) – 이규보(李奎報) (0) | 2025.04.16 |

|---|---|

| 春风(춘풍) - 白居易(백거이), 앵행도리(櫻杏桃梨) (2) | 2025.04.15 |

| 江岸梨花(강안이화) - 白居易(백거이) (0) | 2025.04.15 |

| 使東川(사동천) · 江花落(강화락) - 원진(元稹) (2) | 2025.04.14 |

| 大林寺桃花(대림사도화) -白居易(백거이) (0) | 2025.04.13 |