우리나라 국민들은 김소월과 윤동주시인을 가장 좋아하고 시인들은 백석을 가장 좋아한다는 설문조사 결과가 있다. 그리고 백석의 시 중에서도 해방 직후 일터도 잃고 아내도 잃고 집도 잃어 거의 빈털터리가 된 시인이 만주에서 고향 정주로 오는 도중에 신의주에서 허름한 셋방을 얻어서 구차하게 생활하면서 쓴 제목조차도 붙이지 못하였던 시를 시인들은 가장 좋아한다고 한다. 남쪽 친구에게 보낸 편지에 포함된 이 시를 나중에 친구가 주소지를 그대로 제목으로 하여 1948년 발표하였는데 그게 바로 남신의주(南新義州) 유동(柳洞) 박시봉방(朴時逢方)이다. 여기서 시인이 당면한 고난을 이겨내기 위하여 의지를 불태우는 핵심 포인트는 바로 굳고 정한 갈매나무인 것은 모두가 공감한다. 하지만 왜 갈매나무를 드물고 굳고 정하다고 했는지에 대하여는 이제까지 아무도 시원하게 설명하지 못하는 것 같다. 그래서 시인이 착각하여 다른 나무를 갈매나무로 잘 못 쓴 것이 아닌가 하는 엉뚱한 이야기도 한다. 절대 그렇지 않다. 우리 국민들은 갈매나무를 잘 몰라도 만주에서 공무원으로 일했던 백석은 잘 알고 있었기에 분명한 이유가 있어서 특별히 갈매나무를 지칭한 것이다. 그렇지 않다면 한 겨울에 눈이 내리는 가운데서도 잎도 없이 앙상하게 서 있는 키가 나즈마한 볼 품 없어 잘 보이지도 않는 작은 나무를 왜 특별히 언급하였겠는가? 그 것도 먼산 뒷옆 바우 섶에 서있다는 그 나무를 말이다.

첫 번째 우선 백석이 해방 전에 머물렀던 만주에는 서리(鼠李)라고 하는 갈매나무와 소엽서리(小叶鼠李)라 불리는 돌갈매나무 오소리서리(乌苏里鼠李)인 참갈매나무 그리고 조선서리(朝鲜鼠李)로 불리는 털갈매나무와 동북서리(东北鼠李)로 불리는 만주짝자래나무도 있고 금강서리(金刚鼠李)로 불리는 산갈매나무 등 다양한 종류의 갈매나무들이 매우 흔하게 자생하는 지역이다. 그러므로 드물다는 표현은 갈매나무 자체가 드물다는 뜻이 아니다.

두 번째 굳다는 것은 말 그대로 단단하다는 뜻으로 한자 堅(견)을 말한다. 이는 갈매나무의 재질의 단단함을 말한다. 우리는 모르지만 중국에서는 갈매나무가 나무 중에서는 가장 단단하다고 일컬어지는 자단(紫檀)에 비유하여 남방에 해남황화리(海南黄花梨)가 있다면 북방에는 북방황화리(北方黄花梨)가 있는데 그 북방황화리가 바로 서리(鼠李) 즉 갈매나무라는 것이다.

세 번째 정하다는 것은 여기서는 맑고 깨끗하다는 정(淨)이라기보다는 거칠지 아니하여 매우 곱다는 뜻의 정(精)이 더 어울린다. 바로 갈매나무의 목재의 무늬가 일정하지는 않지만 가지런하고 곱기 때문이다.

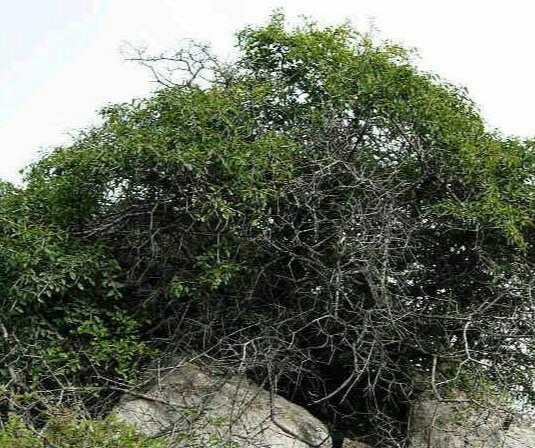

그럼 첫 번째의 드물다고 표현한 것에 대하여 더 알아보자. 백석은 왜 만주에 흔한 갈매나무를 드물다고 하였을까? 그건 갈매나무에서 목재를 쓰는 부분이 지상의 줄기가 아닌 지하의 뿌리인데 그것도 혹이 달린 뿌리를 상등급으로 쳤기 때문이다. 이런 혹을 흘탑(疙瘩)이라고 부르며 갈매나무 혹뿌리를 마리흘탑(麻梨疙瘩)이라고 하는데 모든 갈매나무에서 생기는 것이 아니고 갈매나무 중에서도 특별히 열악한 환경에서 모질게 자라는 나무에서만 생기는 것이다. 그런데 이 흘탑 즉 혹뿌리의 목재가 비록 사이즈가 크지는 않지만 단단하고 비중이 높아 물에 가라 앉고 불에 잘 타지도 않으며 무늬 또한 고운 등 워낙 품질이 좋아서 중국에서는 염주나 담뱃대 즉 연두(烟斗) 또는 복 두꺼비 등 고가의 소형 애장용 소품의 조각용으로 매우 인기가 높은 것이다. 한때 중국에서 갈매나무로 만든 담배 파이프는 없어서 못 팔 정도로 인기가 높았다고 한다. 그러니 갈매나무의 주 산지에서 근무하였던 백석이 이를 몰랐을 리가 없었던 것이다. 그런데 이런 혹이 생기려면 석회암 지역 암벽이나 비탈 등 모진 환경에서 자라야만 하므로 드물다고 말한 것이다.

그러니까 이 시를 갈매나무가 드물고 굳고 정한 것이므로 시인이 우울하고 처량한 어려운 환경에 처하여 그 갈매나무를 상기하면서 그와 같이 되고자 의지를 불태운다고 해석해서는 충분하지 않다. 아니 그렇게 해석하면 일종의 오역이다. 올바른 해석은 현재 시인이 처한 환경이 고달프면 고달플수록 시인의 내실은 갈매나무의 혹뿌리와 같이 더 단단하게 성장한다는 것을 상기하면서 처참한 현실을 단련의 시간으로 생각하여 오히려 즐기는 초탈한 심경의 경지에 도달하려는 시도라고 봐야 할 것이다. '그래 이 고난과 시련의 시기를 참고 견디면 나는 진짜 훌륭한 재목이 될 거야'하면서 말이다. 참고로 갈매나무 혹뿌리는 생장 환경이 열악할수록 그리고 마을 주변에서 자라 사람들에 의하여 짓밟히거나 꺾이는 등의 구박을 많이 받을수록 그리고 그 인고의 기간이 길어 나이가 많을수록 목재로서의 가치가 더 높다고 한다.

남신의주(南新義州) 유동(柳洞) 박시봉방(朴時逢方) – 백석(白石)

어느 사이에 나는 아내도 없고, 또,

아내와 같이 살던 집도 없어지고,

그리고 살뜰한 부모며 동생들과도 멀리 떨어져서

그 어느 바람 세인 쓸쓸한 거리 끝에 헤매이었다.

바로 날도 저물어서,

바람은 더욱 세게 불고, 추위는 점점 더해 오는데,

나는 어느 목수(木手)네 집 헌 삿을 깐,

한 방에 들어서 쥔을 붙이었다.

이리하여 나는 이 습내 나는 춥고, 누긋한 방에서,

낮이나 밤이나 나는 나 혼자도 너무 많은 것같이 생각하며,

딜옹배기에 북덕불이라도 담겨 오면,

이것을 안고 손을 쬐며 재 우에 뜻 없이 글자를 쓰기도 하며,

또 문 밖에 나가지도 않구 자리에 누워서,

머리에 손깍지 벼개를 하고 굴기도 하면서,

나는 내 슬픔이며 어리석음이며를 소처럼 연하여 쌔김질하는 것이었다.

내 가슴이 꽉 메어 올 적이며,

내 눈에 뜨거운 것이 핑 괴일 적이며,

또 내 스스로 화끈 낯이 붉도록 부끄러울 적이며,

나는 내 슬픔과 어리석음에 눌리어 죽을 수밖에 없는 것을 느끼는 것이었다.

그러나 잠시 뒤에 나는 고개를 들어,

허연 문창을 바라보든가 또 눈을 떠서 높은 턴정을 쳐다보는 것인데,

이때 나는 내 뜻이며 힘으로, 나를 이끌어 가는 것이 힘든 일인 것을 생각하고,

이것들보다 더 크고, 높은 것이 있어서, 나를 마음대로 굴려 가는 것을 생각하는 것인데,

이렇게 하여 여러 날이 지나는 동안에,

내 어지러운 마음에는 슬픔이며, 한탄이며, 가라앉을 것은 차츰 앙금이 되어 가라앉고,

외로운 생각만이 드는 때쯤 해서는,

더러 나줏손에 쌀랑쌀랑 싸락눈이 와서 문창을 치기도 하는 때도 있는데,

나는 이런 저녁에는 화로를 더욱 다가 끼며, 무릎을 꿇어보며,

어니 먼 산 뒷옆에 바우 섶에 따로 외로이 서서,

어두워 오는데 하이야니 눈을 맞을, 그 마른 잎새에는,

쌀랑쌀랑 소리도 나며 눈을 맞을,

그 드물다는 굳고 정한 갈매나무라는 나무를 생각하는 것이었다.

'시(詩) > 한글시' 카테고리의 다른 글

| 윤사월 - 박목월, 송화가루 (2) | 2025.05.05 |

|---|---|

| 모란이 피기까지는 - 김영랑 (0) | 2025.04.27 |

| 능금 – 김춘수 (2) | 2025.04.17 |

| 살구꽃 핀 마을 – 이호우 (0) | 2025.04.10 |

| 고향의 봄 – 이원수 (0) | 2025.04.10 |