넓은 의미의 싸리

싸리는 국어사전에 의하면 콩과 낙엽 활엽 관목이라고 설명되어 있다. 한자로는 소형(小荊)이라고 하며 어원의 출처는 1608년 조선 선조때 허준선생이 왕명으로 편찬한 의서 언해두창집요(諺解痘瘡集要)이라고 한다. 그리고 우리나라 국가표준식물목록에도 싸리가 정명인 식물은 단 하나로서 학명 Lespedeza bicolor인 낙엽 활엽 관목을 말한다. 결국 싸리는 국어학계나 식물학계 모두 일치된 특정 수종을 이르는 말이라고 풀이하고 있다. 싸리를 좁은 의미로 특정 수종을 지칭하는 것으로 보면 절대 틀린 설명은 아니다. 하지만 싸리가 어디 그 관목 뿐이던가? 우리나라에 xx싸리나 싸리xx라고 하는 식물이 100종에 가깝게 많기 때문에 최소한 국어사전에는 넓은 의미의 싸리에 대한 풀이가 필요해 보인다. 그런데 싸리라는 이름이 콩과 식물에만 국한되어 사용되는 것이 아니고 여러과 식물에 걸쳐 광범위하게 붙여지므로 뚜렷한 특징을 찾아서 정의를 내리기가 쉽지는 않아 보인다. 하여튼 일단은 넓은 의미의 싸리를 '콩과 낙엽 관목인 싸리를 닮거나 그 쓰임새가 비슷한 관목이나 초본에 두루 붙이는 명칭' 정도로 나름대로 정의를 내리고 가야 될 듯하다.

우리나라 국가표준식물목록에 정명이나 이명으로 싸리라고 등록된 식물이 93종에 달한다. 그 절반 이상은 콩과에 속하지만 나머지 40여 종은 장미과의 물싸리나 명아주(비름)과 댑싸리, 대극(여우주머니)과의 광대싸리, 꿀풀과의 쉽싸리, 십자화과의 싸리냉이 그리고 원지과의 애기싸리, 물푸레나무과의 싸리버들(쥐똥나무) 등과 같이 매우 다양한 과로 분류된다. 어떤 일관되고 명확한 특징이 있는 것 같지는 않지만 여러 과에 걸쳐서 초본이나 목본을 가리지 않고 많은 식물에 싸리라는 이름을 앞이나 뒤에 붙여서 부른다. 콩과에는 싸리속의 34종을 비롯하여 족제비싸리속 꽃싸리속 땅비싸리속 전동싸리속은 물론 이명으로 싸리라고 불리는 식물이 포함된 된장풀속과 개자리속, 갯활량나물속 등 모두 8개 속에 걸쳐서 51종이나 등록되어 있다. 심지어는 최근에 해외에서 유입된 미등록종 콩과 하르덴베르기아 비올라케아도 유통시장에서는 엉뚱하게 보라싸리라고 불리고 있다. 이렇게 무려 8개 과에 걸쳐 90여 종의 식물이 우리나라에서 싸리라는 이름으로 불리는데도 싸리라는 이름의 어원에 대한 명확한 설명은 없다.

싸리라고 불리는 식물들의 공통점은 모두 관목 또는 아관목 또는 초본으로서 키가 나즈막하다는 것이다. 어릴 적 오래된 절에 가면 스님들이 대웅전의 큰 기둥을 싸리나무 기둥이라고 하여 정말 세상에는 이렇게 큰 싸리나무도 있구나 하고 감탄했던 기억이 있지만 실제로 우리나라에서 싸리라고 불리는 나무 중에서는 그렇게 크게 자라는 수종은 없다. 그리고 그런 유명 사찰의 기둥을 실제로 성분을 분석한 결과 느티나무 등으로 밝혀져 이를 싸리나무라고 한 것은 뭔가 와전된 것이 아닌가 한다. 예를들면 사리함을 만드는 나무가 사리나무에서 싸리나무로 변하여 불가에서 불렸던 것이 아닌가 하는 의견도 있다. 사찰에서는 지금도 열매로 염주만 만들 수 있으면 모두 염주나무 또는 보리수나무라고 부르듯이 말이다. 여하튼 싸리는 이들을 엮어서 빗자루로 쓰거나 울타리나 사립짝을 만들기에 적당한 관목이 많다는 것이다.

주로 싸리나무로 사립짝을 만들었기에 일부 국어사전에서는 싸리문이 바로 사립문이라고 설명하고 있을 정도로 이들 둘 사이에 뭔가 연관성이 확실하게 있어 보인다. 그래서 알아보니 사립짝은 원래 '가는 나무'를 뜻하는 살과 문을 뜻하는 입 그리고 쌍(雙)을 뜻하는 짝이 결합하여 처음에는 살입짝이라고 하다가 18세기부터 사립짝으로 변했다고 풀이하고 있다. 그렇다면 싸리는 사립짝을 만드는 나무인 살 즉 '가는 나무'가 된다. 지금도 살은 국어사전에 의하면 창문이나 연(鳶), 부채, 바퀴 따위의 뼈대가 되는 부분을 말한다고 풀이하고 있다. 그럼 결국 싸리는 '살'에서 '살이'로 그리고 '사리'가 '싸리'로 변한 말이라는 풀이가 가능하다.

그렇게 되면 가늘고 곧은 싸리나무로 주로 만드는 화살 즉 시(矢)를 살이라고 하는 것도 싸리와 무관하지는 않아 보인다. 화살대를 싸리나무가 아닌 대나무로 쓰더라도 끝에 오목하게 파인 부분인 오늬만큼은 거의 대부분 싸리나무로 만들었다고 한다. 그러니까 화살과 싸리나무는 불가분의 관계에 있는데 가늘고 긴 나무인 싸리와 같은 살로 만들었기에 시(矢)를 살 즉 화살이라고 한 것인지 아니면 화살의 살이 먼저이고 그 화살을 만드는 소재 나무라고 살이라고 하다가 그 대표적 관목을 아예 싸리라고 한 것인지는 알 수가 없다. 하지만 싸리나무는 살이 어원이라고 하는 사립짝과 화살 모두와 관련성이 깊은 것으로 봐서는 싸리는 가는 나무를 뜻하는 살에서 변화된 것은 분명해 보인다.

싸리의 한자어 - 호(楛), 축(杻), 형(荆)

그럼 우리 선조들은 싸리를 한자로는 어떻게 표기하였을까? 삼국사기에 고구려 미천왕 31년인 서기 330년 '遣使後趙石勒, 致其楛矢.'라는 즉 '후조의 석륵에게 사신을 파견하여 호시(楛矢)를 보냈다.'라는 기록이 있는데 호시(楛矢)를 싸리나무 화살이라고 번역하고 있다. 그 이후 고려시대나 조선시대 문헌에도 싸리나무 화살을 표현할 때는 호시(楛矢)라는 단어가 여러 번 등장하지만 싸리나무 횃불이나 싸리나무 울타리를 말할 때는 축거(杻炬)와 축리(杻籬)라고 쓰고 싸리나무를 축목(杻木)이라고 하고 있다. 호(楛)는 우리나라에서는 싸리나무라고 번역하지만 중국에서는 荆(형) 즉 목형의 일종이라고 보고 있다. 축(杻)은 유(뉴) 또는 추라고도 하며 우리는 감탕나무나 동청목 또는 사철나무나 수갑 그리고 싸리나무로 풀이하고 있지만 중국에서는 고서에 나오는 미상의 수종으로서 현재는 특정 수종을 지칭하는 말은 아니라고 한다. 그리고 우리 조선조 육전조례 즉 법전에 '笞用小荆條, 杖用大荆條.'라고 싸리나무로 만든 회초리를 표현한 형조(荊條)라는 말이 많이 등장한다. 태형(笞刑)에는 작은 가지 즉 소형조(小荆條)를 장형(杖刑)에는 큰 가지 즉 대형조(大荆條)를 사용한다는 법조항이다. 전술한 바와 같이 荆(형)은 중국에서는 목형을 뜻한다.

이와 같이 과거 우리는 싸리를 표현하기 위하여 매우 다양한 한자를 사용하였으나 정작 중국에서도 통하는 한자는 없음을 알 수 있다. 호(楛)나 축(杻)은 중국에서 현재 나무 이름으로는 쓰지도 않는 글자이며 형(荆)은 우리가 순비기나무나 목형이라고 부르지 싸리라고는 부르지도 않는 관목이다. 이렇게 된 이유 중 하나는 우리나라의 싸리는 매우 광범위한 수종을 지칭하므로 이에 적합한 하나의 한자어가 중국에 없었기 때문일 것이다. 하지만 약성이 나중에 발견되기는 하였지만 뿌리와 꽃 그리고 줄기 등 전초가 익간명목(益肝明目) 청열이뇨(清热利尿) 통경활혈(通经活血) 등의 효능이 있고 잎을 차로 끓여 마시기도 하고 영양분이 풍부한 열매는 식용하거나 기름을 짜며 근계가 발달하여 토사유실 방지용으로 또는 뿌리혹박테리아에 의한 토질개선용으로 심기도 하며 가축의 사료나 비료로 그리고 땔감으로 그리고 밀원수종으로 활용하는 등 매우 다양한 쓸모가 있는 이 싸리는 이미 1406년 중국 명나라 초기에 발간된 구황본초(救荒本草)에 胡枝子(호지자)라는 이름으로 등재되어 있었는데도 우리 선조들은 왜 그 이름에 관심이 없었는지 알 수가 없다.

학명 Lespedeza bicolor로 표기되는 우리나라 싸리의 대표격인 싸리(나무)를 중국에서는 胡枝子(호지자)라고 하지만 별명으로 萩(추)라고도 한다. 萩(추)는 원래 쑥의 일종을 뜻하는 중국 한자이지만 일본에서 이를 ハギ(하기)라면서 싸리속을 통칭하는 일본식 한자로 쓰는데 이것이 중국으로 역수입된 것이다. 중국도 한때 잠시나마 국토 상당부분이 일본의 지배하에 있기도 하였지만 그렇지 않더라도 특히 식물학에 관하여는 서양 식물분류학을 먼저 배운 일본의 영향에서 벗어나지 못하였던 것이 사실이다. 그래서 앵초(樱草)나 복수초(福寿草) 등과 같이 가끔 일본 이름이 중국 식물이름에 반영되어 있는 것이다. 여기 싸리와 관련하여도 콩과는 아니지만 대극(여우주머니)과 광대싸리를 중국에서는 일본 이름 일엽추(一叶萩)를 그대로 정명으로 삼고 있다. 참고로 쑥을 지칭하는 풀초(草) 변의 萩(추)는 개오동을 뜻하는 나무목(木) 변의 추(楸)와는 다른 한자이지만 헷갈려 쓰는 경우가 많아서 우리 사전에도 萩(추)를 사철쑥 외에 가래나무나 개오동으로 풀이하고 있는데 옳은 해석은 아니다. 그리고 중국의 楸(추)는 개오동만을 지칭하며 가래나무는 胡桃楸(호도추)라고 한다.

여하튼 우리나라의 고문헌에서는 이상하게 중국에서 싸리를 지칭하는 호지자(胡枝子)라는 용어는 보이지 않고 그 대신에 荆(형)이나 형조(荆條)라는 용어는 많이 보이는 것은 과거 중국에서 죄인을 다루는 형장(刑杖)으로 주로 형조(荆條) 즉 목형의 가지를 사용하였기 때문이다. 중국에서는 매우 흔한 목형이 국내서는 그 당시에 없었기에 비슷한 관목인 싸리를 대용으로 쓰면서 싸리를 형조(荆條)라고 한 것으로 보인다. 아니면 중국의 형조(荆條)가 바로 우리나라 싸리나무라고 인식하였을 수도 있다. 그래서 실제로 우리나라서 1690년에 발간된 중국어 사전인 역어유해(譯語類解)에서 荊條(형조)를 아예 싸리라고 번역하고 있다. 그래서 전술한 바와 같이 과거 조선조 법전에서 형벌에 쓰인 회초리나 곤장을 소형조(小荆條)와 대형조(大荆條)라고 한 것이다. 그리고 현재 우리나라 중국어 사전에도 싸리나무를 호지자(胡枝子)라고 제대로 번역하고 있지만 아직도 형조(荆条)라고도 부기하고 있다. 중국의 형조(荆条)는 정확하게 학명 Vitex negundo로 표기되는 황형(黄荆)의 변종 중 하나의 이름으로서 학명은 Vitex negundo var. heterophylla라고 쓰며 국내 미등록종이다. 참고로 우리나라서 현재 목형이라고 하는 중국 도입종은 황형의 또 다른 변종인 Vitex negundo var. cannabifolia를 지칭하며 원래 중국 이름은 모형(牡荆)인데 변하여 목형이 된 것으로 보인다.

그럼 과거에는 잘못 알아서 싸리를 형조하고 했더라도 왜 현재도 중국에서 목형의 일종을 지칭하는 형조(荆条)를 싸리나무라고 할까? 그 이유는 아무래도 우리나라의 싸리와 중국의 형조(荆条)의 쓰임새가 매우 비슷하기 때문이 아닐까 한다. 둘 다 우리나라와 중국에서 각각 가는 가지로 청소하는 비 즉 소추(掃帚)나 울타리 즉 파리(笆篱) 그리고 광주리 즉 광루(筐篓)를 엮거나 형벌용 회초리 즉 형장(刑杖)으로 사용하였던 것이다. 그리고 우리나라의 싸리가 단지 학명 Lespedeza bicolor인 특정수종만을 지칭하는 것이 아니듯이 중국에서도 형조(荆条)가 단지 황형(黄荆)의 변종만이 아니라 형(荆)의 가지(条)라는 취지에서 비슷한 용도로 쓰인 여러 수종의 가지를 뜻하는 말로도 쓰인다. 즉 중국에서 형(荆)은 일반적으로 가지가 가늘고 유연하여 주로 광주리(筐篓)같은 것을 짤 수 있는 관목을 총칭하는 용어로 두루 쓰이는 것이다. 그래서 중국에서도 지금도 호지자(胡枝子)라고 하는 싸리를 일부에서는 두형(牡荆)이나 형조(荆条)라는 별명으로 부르기도 한다. 따라서 우리나라서 과거에 싸리나무울타리를 한자어로 축리(杻籬)라고도 했지만 형조이파(荆条篱簸, 荆条篱笆 )라고도 했으며 싸리채반은 형조광루(荆条筐篓)라고 했고 싸리비를 형파(荊笆)라고 한자로 썼다. 중국에서는 형파(荊笆)를 싸리나무로 엮은 발을 뜻한다.

한편 중국에서는 형(荆)이 잡목 덤불을 상징하여 가시나무인 극(棘)과 더불어 형극(荊棘)이라는 단어가 있는데 이는 앞 길을 가로막는 장애물이나 고난을 뜻하게 된다. 형극(荊棘)이라는 용어는 후한서(后汉书) 풍이전(冯异传) 있는 피형참극(披荆斩棘)이라는 문귀에서 처음 나온 말이다. 그 뜻은 가로막는 잡목은 헤치고 가시나무는 자르면서 앞으로 나아가는 것 즉 고난극복을 말한다. 이를 활용하여 안중근의사가 옥중에서 그 유명한 '一日不讀書 口中生荊棘' 즉 '일일부독서 구중생형극'이라는 명언을 남기게 된다. 荆은 荊으로도 쓰는데 원래 형(荆)은 가시가 없는 형조(荆条)나 황형(黄荆) 또는 모형(牡荆)을 이르는 말이지만 형극(荊棘)으로 합성어가 될 때는 산과 들에서 무성하게 자라는 가시를 가진 소관목을 총칭하게 된다. 그래서 그런지 우리나라 옥편에서는 형(荆)도 가시나무로 풀이하고 있는데 정확한 번역이라고 할 수는 없다.

싸리의 종가는 콩과 싸리속

이제 본론인 좁은 의미의 싸리에 대한 탐구로 들어가 우리나라에서 무려 8개 과에 걸쳐 93종의 식물이 싸리라고 불리고 있는데 이들 중에서 과연 진정한 싸리 즉 싸리의 종가가 무엇인지를 먼저 파악할 필요가 있다. 싸리의 중심은 아무래도 전체 93종 중 51종이나 속하는 콩과식물 중에 있을 것이라는 사실은 부인할 수 없을 것이다. 우리나라 국가표준식물목록 콩과에는 386종의 식물이 등록되어 있는데 이 중 싸리라고 불리는 식물은 싸리속을 비롯하여 족제비싸리속 꽃싸리속 땅비싸리속 전동싸리속과 된장풀속 개자리속 갯활량나물속 등 8개 속에 걸쳐 모두 51종이나 된다. 이 중에서는 누가 뭐래도 싸리(나무)나 참싸리, 조록싸리 등이 속한 싸리속이 그 중심이라고 할 수 있으며 싸리속 식물 전체 43종 중 비수리나 파리채를 제외한 34종이 싸리라는 이름으로 등록되어 있다.

그리고 싸리속과 가까운 근연속은 같은 콩과 콩아과 Desmodieae(된장풀)족으로 분류되는 꽃싸리속과 매듭풀속 그리고 된장풀속이라고 할 수 있다. 참고로 앞 898번 게시글에서 다룬 바 있는 특이한 춤추는 식물 무초(舞草)도 여기 Desmodieae(된장풀)족으로 분류되어 싸리속과 가깝다. Desmodieae족을 다소 엉뚱하게 우리는 된장풀족이라고 하고 중국에서는 산마황(山蚂蝗)족이라고 한다. 마황(蚂蝗)은 거머리를 뜻한다. 된장풀족은 다시 싸리아족(亞族)과 된장풀아족으로 세분되는데 꽃싸리속과 매듭풀속이 싸리와 함께 싸리아족으로 분류가 된다. 그러니까 싸리의 중심은 싸리속이고 가장 가까운 근연종은 꽃싸리속과 매듭풀속이고 그 다음이 된장풀속과 무초속이 된다는 말이 되는데 참고로 콩과 목본들 중 싸리의 분류체계를 요약하면 다음과 같다.

콩과(Family Leguminosae)

-콩아과(Subfamily Papilionoideae)

-된장풀족(Trib. Desmodieae)

-싸리아족(Subtrib. Lespedezinae)

-싸리속(Lespedeza) - 싸리 등 43종

-꽃싸리속(Campylotropis) - 꽃싸리 등 2종

-매듭풀속(Kummerowia) - 매듭풀 등 2종

-된장풀아족(Subtrib. Desmodiinae)

-된장풀속(Desmodium) - 된장풀 등

-코다리오칼릭스속(Codariocalyx) - 무초

-족제비싸리족(Trib. Amorpheae)

-족제비싸리속(Amorpha)

-땅비싸리족(Trib. Indigofereae)

-땅비싸리속(Indigofera)

-회화나무족, 게니스타족, 등나무족 등

-실거리나무아과(Caesalpinioideae)

-박태기나무속, 실거리나무속, 주엽나무속 등

-미모사아과(Subfamily Mimosoideae)

-자귀나무속, 미모사속, 아카시아속 등

지난 6개월 동안 콩과에 등록된 목본은 거의 대부분 탐구를 마쳤고 이제는 싸리속을 비롯하여 족제비싸리속 꽃싸리속 땅비싸리속 등에 속한 목본들만 남았다. 하지만 우리나라에서는 싸리가 워낙 산야에서 흔하게 자라서 그런지 주변 가정의 정원은 물론 공원에서도 관상수로 심어진 경우를 본 적이 없다. 그런데도 등록된 수종은 매우 많아서 시간이 많이 소요될 것으로 판단되어 소위 가성비가 낮아 그냥 지나치려고 하였으나 알고보니 늦여름에서 가을까지 보라색 꽃을 피우는 싸리가 실제로는 개화기간도 매우 길고 꽃도 아름다워 정원수로 전혀 손색이 없는데다가 식용 약용 등 경제적인 활용성도 매우 높아 우리나라를 제외한 거의 모든 나라에서 인기가 높은 식물로 평가를 받고 있다니 정말 놀랍다. 그럼에도 불구하고 우리나라에서는 싸리를 너무나도 저평가하고 무시 또는 무관심으로 대하고 있다는 것이 안타까워 싸리나무들 중 일부라도 탐구하려고 한다. 그래서 싸리의 종가라고 할 수 있는 싸리속 목본 중에서도 유일하게 싸리나무라고 불리며 국어사전에도 싸리라고 설명하고 있는 낙엽성 활엽 관목인 싸리에 대하여 먼저 파악해 본다.

싸리속은 전세계에 동아시아와 남아시아 그리고 호주와 북미 동부에 46종이 분포하며 모두 관목과 반관목 또는 초본이며 불가에서 말하는 기둥용 목재로 사용할 만한 교목은 우리나라는 물론 세상 어디에도 없다. 그 중에서 우리나라는 원종 기준 15종이 등록되어 그 중에서 싸리와 비수리, 참싸리, 호비수리, 청비수리, 넌출비수리, 땅비수리, 조록싸리, 검나무싸리, 괭이싸리와 개싸리, 좀싸리 등 12종이 우리 자생종이다. 그리고 큰잎싸리와 분홍싸리는 귀화종이고 참풀싸리는 재배종이다. 그 외에 자주비수리와 해변싸리, 꽃비수리와 속리싸리, 해안싸리 등 5종이 더 등록되어 있는데 이들은 국제적으로 아직 인정받지 못하고 미해결 학명으로 남아 있다. 또한 눈해변싸리는 국제적으로는 좀싸리의 유사종으로 이명처리되고 있다. 속명 Lespedeza는 프랑스 식물학자 겸 탐험가인 André Michaux (1770 ~ 1855)가 1803년에 명명한 것인데 신종 발견을 위한 그의 동 플로리다 식물 탐사를 허용한 미국 웨스트 플로리다 총독이었던 스페인의 Vincente M. de Cespedez의 이름에서 온 것인데 미스 스펠링으로 Lespedeza가 된 것이라고 한다.

좁은 의미의 싸리 - 싸리 종가의 적자

싸리속 특정 수종인 싸리의 이름은 1937년 정태현 등의 조선식물향명집에 근거하며 싸리나무의 줄임말이 분명하다. 그래서 정태현선생이 1942년 조선삼림식물도설에서는 싸리나무라고 기록을 했다. 그래서 싸리와 싸리나무가 혼용되다가 1980년 이창복의 대한식물도감에서 싸리라고 하여 그대로 우리 정명이 된 것으로 판단된다. 그 어원은 전술한 바와 같이 가는 나무를 뜻하는 살에서 유래된 것으로 보이지만 명확하지는 않다. 우리나라 전역과 중국 일본 및 극동러시아에 분포하는 싸리의 학명 Lespedeza bicolor는 중국에서 채집한 표본을 대상으로 러시아 식물학자 Nicolai Stepanowitsch Turczaninow (1796 - 1863)가 1840년에 명명한 것이다. 종소명 bicolor는 two colors라는 뜻인데 글쎄 줄기의 색상이 처음 녹색이었다가 가을에 갈색으로 변하는 것을 두고서 말하는 것인지 아니면 꽃 색상이 보라색과 백색 두 종류가 있다는 것인지 아니면 또 다른 이유가 있는지 명확하지 않다.

중국에서는 싸리를 호지자(胡枝子)라고 하는데 그 어원은 알 수가 없지만 지자(枝子)는 가는 가지를 말하므로 우리말 살과 유사하다. 그리고 호(胡)는 아마 주 산지인 중국 북방지역과 관련이 있을 것으로 판단된다. 호(胡)는 원래 북방 흉노족이 남방의 한(漢)민족에 대비하여 자기들을 스스로를 칭한 말이다. “南有大汉(남유대한),北有强胡(북유강호)”. 나중에는 서역까지 확대되어 북방과 서역 민족을 칭하는 용어로 남방의 월(越)에 대응하는 말이다. 따라서 북방 민족을 폄하한 용어가 결코 아닌데도 우리나라서는 이를 오랑캐 호 자로 풀이하고 있다. 중국에서는 북방이나 외국 원산 식물에 호(胡)라는 말은 많이 붙인다. 호지자(胡枝子)의 출처는 명나라 초기 명태조 주원장의 다섯 째 아들인 주숙(朱橚)이 저술한 구황본초(救荒本草)에 근거한다. 구황본초란 말 그대로 기근때 빈민을 구제할 식물이라는 뜻이다. 즉 야생에서 자라지만 식용이 가능한 식물을 파악하여 백성들이 활용하라고 발간한 책이다.

그리고 싸리의 중국 별명 중에 수군차(随军茶)라는 것이 있는데 이는 종군차(從軍茶)라는 뜻이다. 이 또한 전쟁터에서 급할 때 주변의 싸리를 채취하여 잎은 먼지를 제거하여 폐를 청소하는 차로 열매는 죽으로 끓여서 먹었기에 붙은 이름이다. 그만큼 영양가가 있다는 이야기이다. 그러다가 나중에 돼지 등 동물의 사료로 이용되었으나 최근에 중국에서는 다시 영양성분이 풍부한 건강식품으로 인식이 되어 인기가 날로 높아지고 있다. 수군차(随军茶)가 된 것에는 물론 불이 잘 붙고 열량이 높아 땔감 즉 신시수(薪柴树)로 이름이 높은 이 싸리가 특히 전쟁터에서는 연기가 많이 나지 않아서 취사용 연료로 유용하게 이용되었음도 한 몫을 하였을 것이다. 중국에서는 식용과 연료용 외에도 거름용으로 토질 개선용으로 사방용으로 약용으로 다양하게 활용되는 식물이다.

일본에서는 싸리속 즉 Lespedeza속 식물을 총칭하여 하기(ハギ)라고 하고 한자로는 자기들이 만든 한자인 추(萩)를 쓴다. 이는 원래 중국에서 쑥의 일종을 지칭하는 글자 추(萩)를 일본에서는 싸리가 가을에 꽃이 피는 초본(草本)으로 인식하여 싸리를 지칭하는 한자로 쓴 것이다. 겨울에 줄기의 일부가 말라 죽는 종이 많기 때문에 과거에는 초본으로 판단한 것이다. 일본에서는 전통적으로 싸리가 가을에 흔하지 않은 남보라색 꽃이 핀다고 억새와 칡 패랭이 마타리 등골나물 도라지와 더불어 가을을 대표하는 7종의 초화 즉 秋の七草(추칠초) 중 하나로 꼽고 있다. 일본 나라시대에 쓰여진 만엽집에 등장하는 꽃 중에서 가장 많이 언급된 것을 조사한 바 있는데 여기서 싸리가 2위인 매화나 3위 소나무를 제치고 단연 1위를 차지할 정도로 일본에서 싸리의 인기는 상상을 초월한다.

일본에서 개발된 화투의 모델로 쓰인 12종류의 식물 중에서 7월의 상징으로 싸리가 들어간 것이 결코 우연이 아니다. 일본인들이 가장 중하게 여기는 식물 12종으로 소나무(1월) 매화(2월) 벚꽃(3월) 등나무(4월) 붓꽃(5월) 모란(6월) 억새(8월) 국화(9월) 단풍(10월) 버들(11월) 오동(12월)과 함께 싸리가 들어간 것이다. 그것도 겨우 포함된 것이 아니라 만엽집을 기준으로 하면 당당하게 1등으로 뽑힌 것이라니 우리로서는 쉽게 이해되지 않는다. 물론 여기서의 싸리는 특정 수종인 싸리만을 지칭하는 것은 아니고 싸리속을 통칭한다고 봐야 한다. 실제로 일본서 정원수로 가장 인기가 높은 싸리는 학명 Lespedeza thunbergii인 미야기노하기(宮城野萩)로서 우리나라 등록명은 참풀싸리이다.

그리고 우리가 싸리라고 하는 Lespedeza bicolor는 일본에서 야마하기(ヤマハギ)라고 하며 한자로는 산추(山萩)로 쓴다. 하지만 이 싸리가 워낙 흔하고 일반적이어서 일본에서도 그냥 하기(ハギ)라고 하면 야마하기(ヤマハギ)로 통하기도 한다. 그리고 일본에서는 이 싸리가 홋카이도에 매우 흔하기 때문에 에조야마하기(エゾヤマハギ)라고 불리기도 한다. 에조(蝦夷)는 홋카이도의 옛이름이다. 싸리나무 즉 Lespedeza bicolor는 널리 알려진 'Little Buddy'와 'Yakushima'라는 두 개의 왜성 원예품종이 있는데 후자는 일본에서 발견된 변이종이고 전자도 일본과 관련성이 높을 것으로 판단된다. 서양에서는 이 싸리를 클로버 잎을 닮았다고 관목 클로버라고 하며 관상용으로 수목원에 많이 심는다. 특히 미국은 자기들 자생종도 있지만 꽃이 아름답고 토사유출 방지용으로 적합하여 싸리를 1856년부터 도입하여 많이 심었는데 현재 일부지역에서는 너무 왕성하게 번식하여 환경위해 식물로 간주하기도 한다.

등록명 : 싸리

이 명 : 싸리나무

학 명 : Lespedeza bicolor Turcz.

분 류 : 콩과 싸리속 낙엽 관목

원산지 : 한중일러

중국명 : 胡枝子(호지자), 萩(추)、胡枝条(호지조)、帚条(추조), 扫皮(소피)、随军茶(수군차)

일본명 : ヤマハギ(山萩), ハギ(萩), エゾヤマハギ(蝦夷山萩)

영어명 : shrubby bushclover, shrub lespedeza, bicolor lespedeza

수 고 : 1~3m

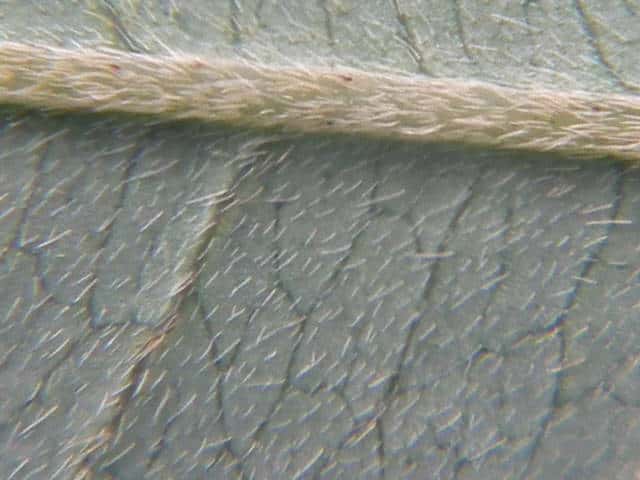

줄 기 : 다분지, 소지 황색 혹 암갈색, 조릉, 단모

동 아 : 난형, 2~3mm, 황갈색 인편 수매

잎차례 : 우상복엽 3소엽

탁 엽 : 2매, 선상피침형, 3~4.5mm 길이

엽 병 : 2~7(9)cm

소 엽 : 질박, 난형, 도란형 혹 난상장원형, 1.5~6 x 1~3.5cm, 선단둔원혹미요, 희초첨, 단자첨, 기부 근원형 혹 관설형, 전연, 상면록색, 무모, 하면색담, 피소유모, 노시점무모

화 서 : 총상화서 액생, 엽보다 김, 대형 엉성한 원추화서

총화경 : 4~10cm

소포편 : 2, 난형, 1m 미만, 선단 둔원 혹 초첨, 황갈색, 단유모

화 경 : 단, 장 2mm, 모밀생

꽃받침 : 5mm, 5천렬, 열편통상 악통보다 짧음, 상방 2렬 합생 2치, 열편난형 삼각상난형, 선단첨, 외면 백모

화 관 : 홍자색, 백색(변종), 10mm

기 판 : 도란형, 선단미요

익 판 : 교단, 근장원형, 기부 귀와 판병이 있음

용골판 : 기판과 등장, 선단둔, 기부교장 판병

자 방 : 모

협 과 : 사도란형, 초편, 10 x 5mm, 표면 망문, 단유모 밀생

화 기 : 7~9월

과 기 : 9~10월

용 도 : 식용 윤활유 차대용 광주리 방풍림 토상방지용 약용 관상용

내한성 : 영하 34도

우리나라 국가표준식물목록에는 싸리 즉 Lespedeza bicolor Turcz.외에 위에서 본 흰 꽃이 피는 흰싸리 Lespedeza bicolor f. alba (Bean) Ohwi와 잎 뒷면에 털이 있다는 털싸리가 학명 Lespedeza bicolor var. sericea Nakai로 별도 등록되어 있으나 국제적으로는 모두 원종인 싸리에 통합하여 이명처리하고 있어 생략한다. 그리고 또 하나 좀풀싸리라고 학명 Lespedeza bicolor var. typica Maxim.로 등록된 것이 있는데 이 학명은 우리나라 외에는 그 존재 자체를 쉽게 찾아보기 어려워 생략한다. 이를 정리하면 다음 표와 같다.

| 국 명 | 특 징 | 학 명 | 내 용 |

| 흰싸리 | 흰 꽃 | Lespedeza bicolor f. alba | 원종인 싸리에 통합 이명처리 |

| 털싸리 | 잎 뒷면 털 | Lespedeza bicolor var. sericea | 원종인 싸리에 통합 이명처리 |

| 좀풀싸리 | Lespedeza bicolor var. typica | 국제적으로 존재의 파악이 안됨 |

'콩과 > --싸리속' 카테고리의 다른 글

| 961 괭이싸리 - 고양이 털 같은 황갈색 장유모로 덮여 있는 포복성 다년생 초본 (0) | 2020.04.22 |

|---|---|

| 960 청비수리 - 도란형 잎이 넓고 꽃받침이 길고 줄기가 푸른 우리 자생종 (0) | 2020.04.21 |

| 959 호비수리 - 우리 자생종 잎이 큰 비수리 (0) | 2020.04.20 |

| 958 땅비수리 = 당비수리 = 파리채 (2) | 2020.04.17 |

| 957 비수리 - 약재명 야관문(夜關門)은 밤에 문을 여는 것이 아니라 닫는다고 붙여진 이름이다. (0) | 2020.04.15 |