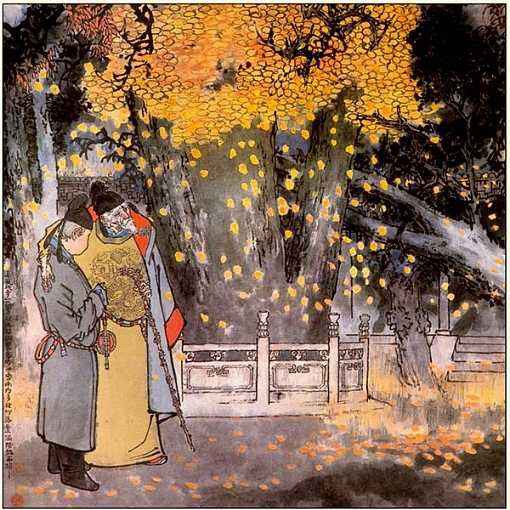

长恨歌(장한가) - 白居易(백거이) 汉皇重色思倾国(한황중색사경국)御宇多年求不得(어우다년구부득)。杨家有女初长成(양가유녀초장성)养在深闺人未识(양재심규인미식)。天生丽质难自弃(천생려질난자기)一朝选在君王侧(일조선재군왕측)。回眸一笑百媚生(회모일소백미생)六宫粉黛无颜色(육궁분대무안색)。春寒赐浴华清池(춘한사용화청지)温泉水滑洗凝脂(온천수활세응지)。侍儿扶起娇无力(시아부기교무력)始是新承恩泽时(시시신승은택시)。云鬓花颜金步摇(운빈화안금보요)芙蓉帐暖度春宵(부용장난도춘소)。春宵苦短日高起(춘소고단일고기)从此君王不早朝(종차군왕부조조)。承欢侍宴无闲暇(승환시연무한가)春从春游夜专夜(춘종춘유야전야)。后宫佳丽三千人(후궁가려삼천인)三千宠爱在一身(삼천총애재일신)。金屋妆成娇侍夜(금옥장성교시야)玉楼宴罢醉和春(옥루연파취화춘)。姊妹弟兄皆列土(자매제형개열..